Tag 14:

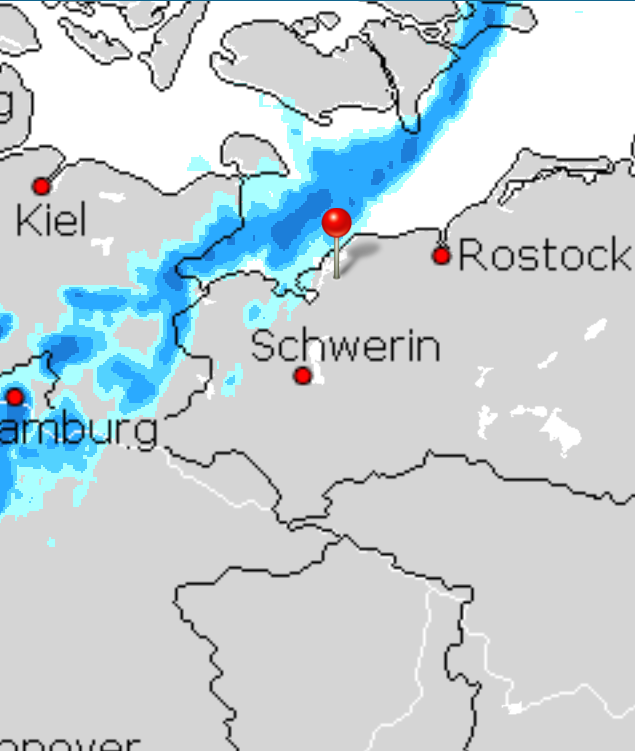

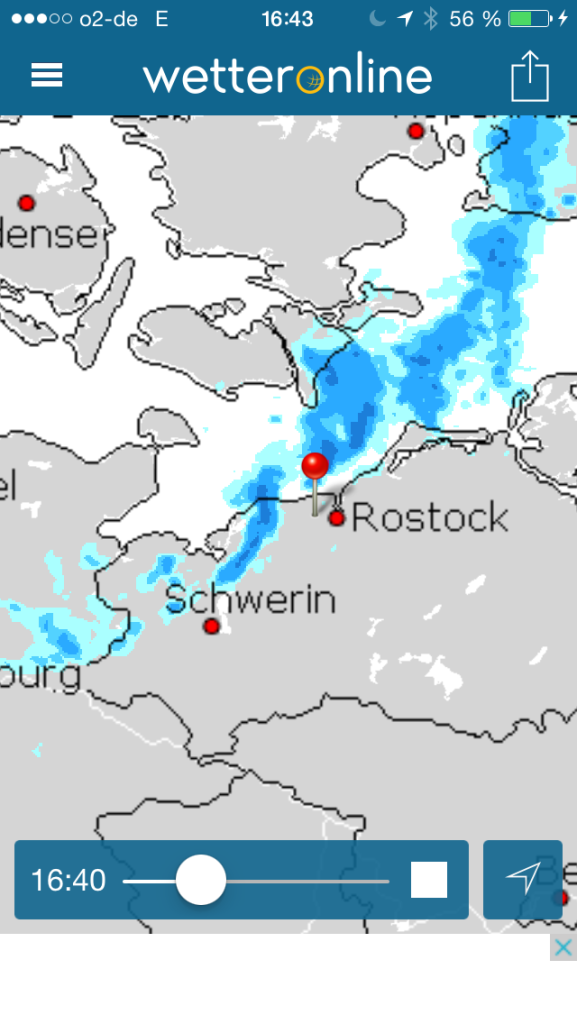

Um 9 aufgewacht, einigermaßen ausgeschlafen. Kein Wunder, ich war gestern schon gegen 0 Uhr im Bett. Ich konnte einfach nicht mehr. Gerade hatten wir die Gewitterfront „überlebt“, die über das Camp hergefallen war. Aber das war gar nicht der Punkt.

Ich hab mich einfach die letzten drei Tage durch alle Nächte gefeiert. Jede Nacht höchstens 4 Stunden Schlaf abbgekommen, immer betrunken und übernächtigt ins Zelt gekrabbelt und dann immer gegen 9 von der erbarmungslosen Sonne wieder aus dem Zelt geprügelt worden.

Klingt, als ob ich Spaß gehabt hätte. Dem will ich nicht widersprechen. Es war eine großartige Zeit. Aber gestern war der Akku alle.

Also heute, das habe ich beschlossen, ist Abreisetag. Ist eh der letzte Tag. Gemütlich mache ich mir noch zwei 5Minutenterrine zum Frühstück. Dann Kaffee. Dann für alle Kaffee im Village, die wollen. Die Gas-Kartusche soll leer werden.

„Village“ heißen die lokalen Zusammenschlüsse von sich thematisch einander zugehörig fühlenden Zelten. Unser Village ist das Open Data/Open Knowledge Village. Es ist das beste Village. Tolle Leute, etwas abseits, sehr entspannt und gediegen.

Um 11:15 gehe ich noch zu einem Vortrag. Irgendwas mit KI, aber leider nichts Neues, dafür eine elaborierte Zusammenfassung des Diskurses, der Probleme und den Aussichten. Talks habe ich eh kaum mitbekommen. Genau genommen war ich tagsüber fast immer in wechselnden Konstellationen am See. Es war ein Badeurlaub mit angeschlossenem Nerdfesival.

Ich gehe das Kochgeschirr abwaschen und bringe es Herr Schrat, von dem ich es für meine Tour geliehen hatte, zu seinem Hausboot. Er liegt direkt neben dem Zeltplatz am Hafen. Auch eine Art das Camp zu genießen.

Dann gehe ich noch schnell auf Sticker-Jagd. Auf jeder CCC-Veranstaltung gibt es immer einen ganzen Haufen begehrenswerte Sticker. Besonders stolz bin ich auf den oben links:

Der oben rechts ist aber wichtiger. Hier die URL zum klicken.

Als Gregor (Sedlag) merkt, dass ich mit meiner Abreise ernst mache, entscheidet er sich doch noch mitzufahren. Eigentlich wollte er noch einen Tag dranhängen. Finde ich natürlich gut. Wir beide packen unsere Sachen zusammen.

Zelt ausräumen, Schlafsack und Isomatte zusammenballen, Zeltabbauen, alles in die Taschen räumen. Diese Arbeitsabläufe habe ich noch vor ein paar Tagen jeden Tag gemacht, aber diesmal ist es anders. Hier habe ich sechs Nächte verbracht, mich ganz anders eingerichtet und dabei eine ganz andere Qualität von Chaos produziert.

Und natürlich emotional. Ich habe mich an den Ort gewöhnt, an das Village. An das CCCamp. An den Staub, an die Zelte, an das schnelle W-Lan, an all die Technik, den vielen blinkenden Kram, an die Artefakte der Kreativität von all den Verrückten hier. Aber noch eine Nacht halte ich nicht durch. Ich will ins Bett. Also so richtig in mein Bett. Mit Matratze und so.

Gegen 13:00 sind wir fertig mit Packen und es geht los.

Wir fahren ohne Navigation, Tracking oder Karte. Einerseits befinden wir uns eh auf dem berühmt berüchtigten Berlin-Kopenhagen-Radweg, der überall ausgeschildert ist, außerdem ist Gregor die Strecke schon hergefahren.

Es geht eine wundervolle, lange Strecke am Fluss vorbei. Wir fahren zu zweit, aber ein recht strammes Tempo. Kommt mir jedenfalls so vor, ich habe ja kein Tracking an.

Nach etwa Kilometer 15 meldet sich meine Achilles-Sehne wieder. Verdammt. Ich dachte, das hätte ich auskuriert gehabt. Die ersten 2 Tage auf dem Camp war die Sehne durchaus präsent und ich habe versucht, wenig herumzulaufen. Was sehr schwierig ist auf einem Gelände mit 4000 Besuchern. Dann ging es immer besser. Am Schluss hatte ich sie ganz vergessen gehabt.

Es ist nichts schlimmes, die Schmerzen halten sich in Grenzen, dennoch ärgerlich.

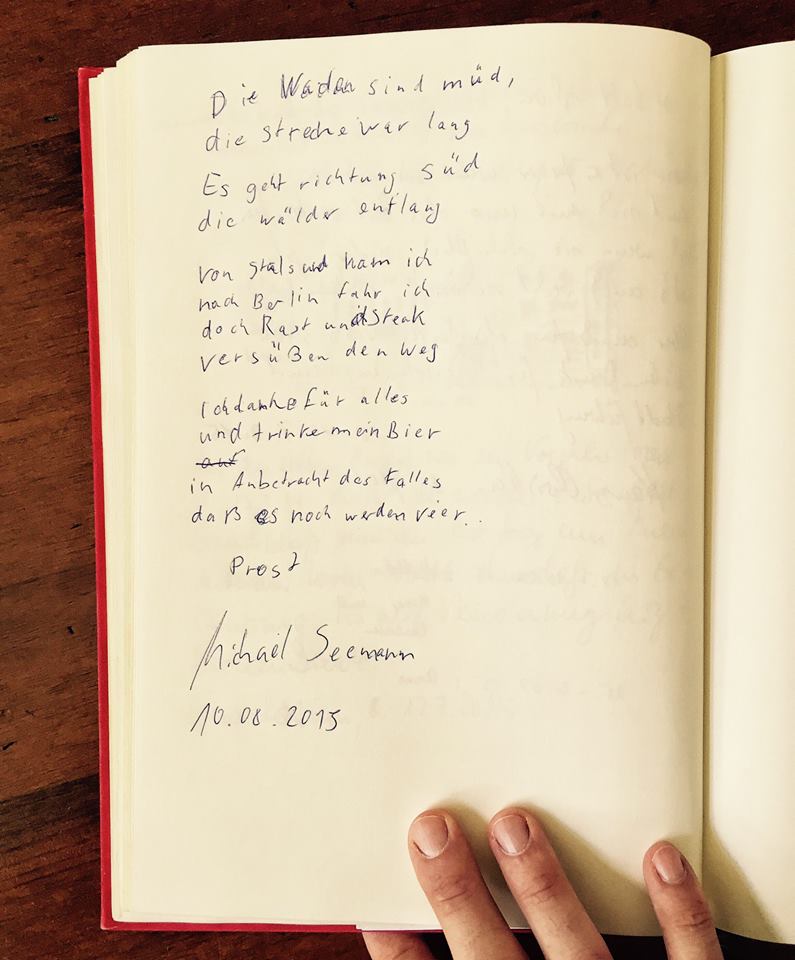

Wir fahren weiter und kommen schnell voran. Bei Km 20 essen wir schnell ein Eis. Ich weiß, dass ich noch was essen sollte. Mein Frühstück war so gegen 10 und ich hatte noch nichts zu Mittag. Es drängt aber nicht, also fahren wir weiter. Nicht mal bei Oranienburg machen wir halt. Erst in Birkenwerder, also ca. 16:00 und nach über 50 Km machen wir eine Rast. Aber dafür was für eine!

Mit über einem Kilo Extra-Payload im Magen geht es weiter. Erst ist etwas mühsam, wieder in den Bewegungsmodus zu kommen, dann geht alles recht schnell. Bald schon ist Berlin-Pankow ausgeschildert. Das ist fast dort, wo Gregor wohnt. Wir fahren mit jedem Kilometer weiter in urbanes Gebiet. Bald schon macht sich das Berlin-Feeling breit. Als wir das Berlin-Schild überfahren, jubeln wir ein bisschen wie Rennfahrer beim durchqueren der Zielline.

Bei Prenzlauer Berg verabschiede ich Gregor. Für mich heißt das weitere acht Km fahren. Aber das bekomme ich auch noch rum. Die Strecke – bereits tausendmal gefahren – bekommt einen neuen Kontext. Diesmal mit über 70 Km hinter mir und überhaupt: einem unglaublichen 14 Tage-Tripp. Alles wirkt so surreal geschäftig.

Ich lenke mich und den brandenburger Dreck an meinem Körper bis nach hause und werde dabei von lauter aggressiven Fahrradfahrern überholt. Waren die schon immer so? Vor allem der Alex ist so voll wie am letzten Samstag vor Weihnachten nicht mehr. Sind das alles Touris? Was ist passiert? Oder komm ich einfach nur nicht mehr auf die Großstadt klar?

Als ich zu Hause ankomme, merke ich eine gewisse Erschöpfung. Nicht nur von der Strecke, sondern von den letzten zwei Wochen. Ich habe wirklich, wirklich Lust auf mein Bett.

Nach dem Duschen liege ich auf eben jenem Bett und Blogge. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es schaffe, den Post heute noch rauszupusten. Ich bin sehr müde. Die Augen fallen mir gleich …

Ach, das bekomme ich auch noch hin. Da!