Willkommen zu Krasse Links No 30. Heftet Euch Gewalt an die Pfadentscheidung, heute dematerialisieren wir die Erlaubnisstrukturen der Superindividuen.

Wenn am 5. November Donald Trump die Wahl gewinnt, wird er Präsident der Vereinigten Staaten. Aber was passiert, wenn Kamala Harris die Wahl gewinnt? Entweder wird sie Präsidentin, oder …

A key swing state takes several days to finish counting votes. Harris edges Trump by a few thousand ballots, appearing to clinch the election. Trump then blankets the state with ads exhorting officials to “stop the steal,” sends top allies to rail daily outside counting facilities about a crooked process, files a blizzard of litigation urging judges to throw out ballots being counted after Election Day and spreads claims that the vote was swung by non-citizens. Threats rain down on election officials and vote counters, with protests driving up the local and national temperature. Then, Trump allies on a handful of county election boards resist certification, threatening to disenfranchise thousands of voters and disrupt the state’s effort to finalize an accurate count.

All die Verschwörungstheorien, Lügen und Grenzverletzungen aus dem MAGA-Lager sind nicht einfach „Desinformationen“ oder „Propaganda“. Wir sollten uns stattdessen fragen:

Wozu geben sie sich damit die Erlaubnis?

Neulich hatte ich hier über ein KI-Paper von Anthropic berichtet, in dem via „Sparse Autoencoder“ (ein spezielle Art von neuronalem Netz, das ich dort auch erkläre) einzelne Semantiken im Neuronengefüge eines Large Langugage Models identifiziert und isoliert wurden.

Nun haben Wissenschaftler*innen diese Methode dazu genutzt, unterschiedliche Modelle darauf zu testen, ob sie dieselben Semantiken (hier: monosemantische Features) implementieren und die Antwort ist: yep.

Our findings reveal a high degree of similarity in SAE feature spaces across various models. Furthermore, our research reveals that subspaces of features associated with specific semantic concepts, such as calendar or people tokens, demonstrate remarkably high similarity across different models. This suggests that certain semantic feature subspaces are universally encoded across varied LLM architectures.

Das beweist natürlich meine Theorie nicht, aber ein anderes als dieses Ergebnis würde sie hinfällig machen.

Der hier öfter zitierte François Chollet hat einen sehenswerten Vortrag über die technischen Grenzen von Large Language Models gehalten und ich bleibe dabei: er scheint einer der wenigen im Silicon Valley zu sein, die es geblickt haben.

2022 hatte ich zusammen mit anderen im Auftrag des Wikimedia e.V. die Konzeptstudie über die „Nationale Bildungsplattform“ (jetzt: „Digitale Vernetzungsinfrastruktur für die Bildung“) veröffentlicht und die eine Erkenntnis, die mich seitdem haunted, ist, wie pfadopportunistisch Technologieentwicklung ist.

Wir führten einige semistrukturierte Interviews mit allen möglichen Beteiligten und fanden heraus, dass das ganze Konzept von Anfang an und bis zum Ende des Prozesses auf einem Prototypen basierte (BIRD), der wiederum auf Softwarekomponenten basierte, die allesamt im Zuge eines anderen Projektes an der Universität Potsdam entwickelt wurden.

Ulrike Lucke hatte an der Uni Rostock bereits an vergleichbaren Problemen gearbeitet und in ihrer Zeit an der Universität Potsdam weiter die Vernetzung von Hochschuldiensten vorangetrieben. (Lucke Interview, 2022) Insbesondere über den ebenfalls vom BMBF geförderten »Qualitätspakt Lehre« wurden viele Technologien entwickelt und erprobt, die heute in BIRD stecken. So hatte das »Schaufenster«, das sich in den Ausschreibungsunterlagen findet, bereits ein Vorleben an der Universität Pots- dam. An Single Sign-on und einem Walletkonzept wurde ebenfalls gearbeitet, und auch der Metadatenaustausch wurde in verschiedenen Projekten erprobt. In den Worten von Ulrike Lucke: »Also, es ist nichts 100 pro neu, sondern nur wirklich zusammengesammelt, angepasst, zusammengefügt.«

Ich will das nicht skandalisieren, sondern fand das erst nur erstaunlich und dann fand ich erstaunlich, dass ich es erstaunlich fand, obwohl es im wahrsten Sinne des Wortes naheliegend ist?

Vielleicht, weil wir uns Technologieentwicklung als Heldengeschichten von genialen Individuen erzählen, haben wir das Offensichtliche übersehen, nämlich, dass jede neue Technologie eine Pfadentscheidung ist, die durch vorherige Pfadentscheidungen ermöglicht wurde. Technologieentwicklung ist ein Gestrüpp, dass sich nur entlang seiner Ränder weitererzählen lässt.

Sicher, die Navigation technologischer Pfadgelegenheiten ist (meist) profitgetrieben, aber weil das, was bereits im Regal liegt, die plausiblen Pfade vorzeichnet, entwickelt Technologie immer auch ein Eigenleben.

Umgekehrt heißt das auch: Einmal errichtete Infrastruktur determiniert und motiviert ihre Anschlussnutzung.

Italien baut mit EU-Geldern Konzentrationslager und andere militarisierte Infrastrukturen in Tunesien (und beginnend auch in Albanien) und der Guardian hatte vor ein paar Wochen eine ausführlich recherchierte Story mit vielen Einzelschicksalen.

Marie, from the Ivory Coast city of Abidjan, knows others who describe rape by Tunisia’s national guard. “We’re being raped in large numbers; they [the national guard] take everything from us.”

Andere werden in die Wüste getrieben.

Her body was found mid-August near Kasserine, face down in sand. Mohamed estimates up to 50 of his friends have been snatched from Sfax by the national guard and dumped in the desert. Of these five have disappeared or were found dead. Another 10 crossed into Algeria.

Die Zustände in den Camps sind menschenverachtend.

“They eat dead animals, roadkill, anything they find,” says Youssef.

Denied all healthcare, Yasmine says the camp is rife with disease including tuberculosis, HIV, scabies and syphilis. Concern is mounting over the infant mortality rate. “Babies are born in 40C heat without medical help, vaccination, food. How can they survive?”

Behaltet Eure Meloni-Beschimpfungen für Euch, denn das ist unsere Gewalt. Sie passiert in unserem Namen und wir erlauben das. Und diese Erlaubnisstruktur ist bereits eine wichtige Pfadentscheidung dafür, wie wir mit der Milliarde Flüchtlingen im Zuge des bevorstehenden Klimakollaps umgehen werden. Wer immer noch glaubt, in der Startrek Timeline zu leben, sollte langsam mal aufwachen.

In seinem Newsletter spielt Timothy Snyder einmal durch, was es bedeutet, wenn Trump seine Pläne für Massendeportationen wahr macht.

An attempt to rapidly deport twelve million people will also change everyone else. As Trump has said, such an action will have to bring in law enforcement at all levels. Such a huge mission will effectively redefine the purpose of law enforcement: the principle is no longer to make all people feel safe, but to make some people unsafe. And of course the diversion of law enforcement resources to deportation means that crimes will not be investigated or prosecuted. So some people will be radically less safe, but everyone regardless of status will in fact be less safe.

[…]

The deep purpose of a mass deportation is to establish a new sort of politics, a politics of us-and-them, which means (at first) everyone else against the Latinos. In this new regime, the government just stokes the fears and encourages the denunciations, and we expect little more of it. If Trump and Vance win, this dynamic will be hard to stop, especially if they have majorities in Congress. The only way to avoid it is to stop them in November with the vote.

Weil wir nicht einfach gewalttätige Individuen sind, sondern Dividuen, die einander Gewalt erlauben (siehe auch Milgram), kommt jede Gewalt mit ihrer Erlaubnisstruktur.

Es ist am Ende nicht so sehr die Gewalt selbst, die die Gesellschaft verändert, sondern die Infrastrukturen der Gewalt und ihre angeschlossenen Erlaubnisstrukturen. Weil Semantiken alle miteinander verkoppelt sind, kann man keinen Gewaltakt rechtfertigen, ohne einen ganzen Rattenschwanz von verknüpften Semantiken mitzuverschieben. Alles, was der Faschismus berührt, färbt er ein.

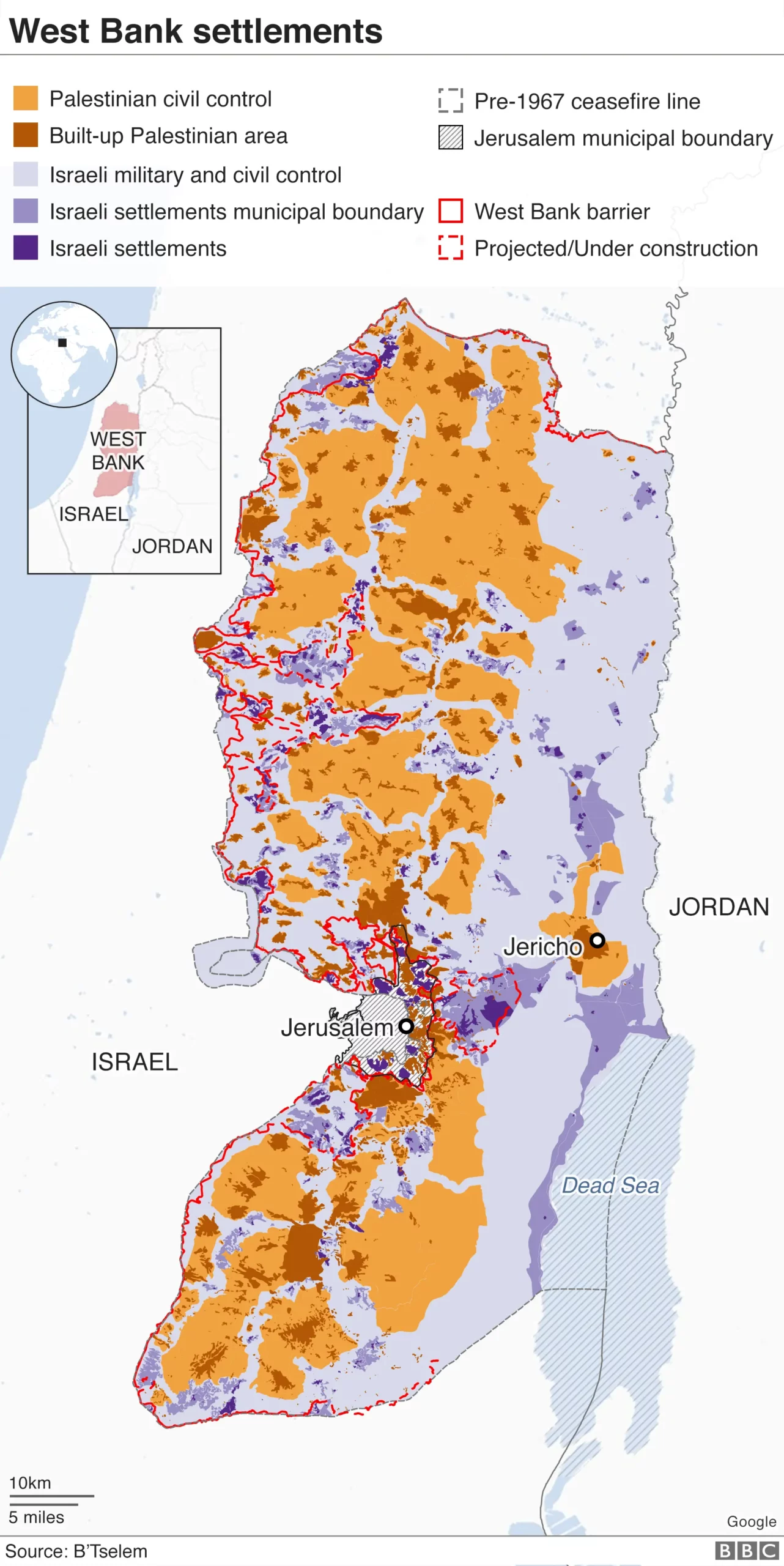

Das gilt nicht nur für Massendeportationen. Wenn ich tausende Tote und Konzentrationslager an den EU-Außengrenze erlaube, weil „wir nicht alle aufnehmen können“; wenn ich jahrelange Haftstrafen gegen Klimaaktivist*innen erlaube, weil sie den Verkehr stören; wenn ich den Tod von zigtausenden palästinensischen Zivilist*innen in Kauf nehme, weil „Israel sich verteidigen muss“, dann baue ich an immer monströseren Erlaubnisstrukturen, die immer mehr Gewalt normalisieren und also motivieren.

The Market Exit erklärt, warum Meritokratie Bullshit ist. Das eindrücklichste Beispiel war, fand ich, dass die Namen der normannischen Oberschicht, die England nach der Eroberung von 1066 regierte, immer noch überdurchschnittlich oft in den Immatrikulationslisten von Oxford und Cambridge zu finden sind.

Ich hatte im letzten Newsletter dazu aufgerufen Marx‘ Perspektive des historischen Materialismus zu adaptieren, doch dabei schließe ich Semantik ausdrücklich mit ein.

Warum auch nicht? Schallwellen, Tinte auf Papier, Pixel, Festplatten: jedes „sich Ausdrücken“ ist materiell. Und jede Semantik zeitigt materielle Effekte: Ein falsches oder richtiges Wort, ein bestimmtes Aussehen, ein Song oder ein Buch können enorme materielle Unterschiede ausmachen.

Doch semantische Pfadgelegenheiten bleiben latent und damit immateriell, bis zum Zeitpunkt ihrer Manifestation. Semantiken sind nur materiell in der Relationalität ihrer Artefakte, Sprechakte oder Urherberrechtsverfahren.

Was Semantiken ebenfalls materiell macht, ist, dass sie eingeübt sind. Oberschichts- oder proletarische Semantiken zu navigieren, ist ein jahrelang trainierter Skill, dessen LockIn soziale Verortung gleichzeitig signalisiert und enforced, wie Pierre Bourdieu bereits in den 1970er gezeigt hat.

Weil wir alle nur Pfadopportunist*innen sind, die semantische und materielle Pfadgelegenheiten wahrnehmen, die die Infrastrukturen bereitstellen, die halt so um uns herumstehen, gleiten oder grinden wir durchs Leben und reproduzieren im Lockstep-Individualismus die Strukturen, die uns hervorgebracht haben.

Cory Docotorow warnt davor, auf die Urheberrechtsklagen der Verlage gegen die KI-Startups zu hoffen. Der Feind deines Feindes ist nicht immer Dein Freund.

Seit dem Aufkommen von genrativer KI gibt es in der linken techkritischen Szene eine art „Reckoning“ mit alten urheberrechtskritischen Positionen, jetzt, da das Urheberrecht die einzige wirksame Waffe gegen Big Tech zu sein scheint.

Doch die Erzählung ist Kokolores. Einerseits profitiert Big Tech selbst in enormen Maße, weit mehr als die Verlage vom Urheberrecht und anderen Immaterialgüterrechten und zum Anderen wird das Urheberrecht keine der befürchteten Entwicklungen verhindern.

Was passieren wird ist, was immer passiert: die Verlage handeln ihre Deals aus und die Urheber*innen gehen leer aus. Der Grund für das Darben der Kreativen ist nämlich nicht ein impotentes Urheberrecht, sondern die relative Reduktion ihrer Netzwerkzentralität gegenüber einer sich immer stärker konzentrierenden Kulturindustrie.

The biggest predictor of how much money an artist sees from the exploitation of their work isn’t how many exclusive rights we have, it’s how much bargaining power we have. When you bargain against five publishers, four studios or three labels, any new rights you get from Congress or the courts is simply transferred to them the next time you negotiate a contract.

[…]

Giving a creative worker more copyright is like giving your bullied schoolkid more lunch money. No matter how much you give them, the bullies will take it all. Give your kid enough lunch money and the bullies will be able to bribe the principle to look the other way. Keep giving that kid lunch money and the bullies will be able to launch a global appeal demanding more lunch money for hungry kids!

Weil wir keine Individuen sind, die eigene Musikgeschmäcker haben, sondern Dividuen, die sich gegenseitig Musikgeschmäcker beibringen, kann man die Geschichte des Rock n’Roll auch als die Geschichte der kommerziellen Erschließung semantischer Netzwerkmacht erzählen.

Das Verlagswesen hatte bereits den Weg gewiesen, aber mit dem Aufkommen der Tonträgerindustrie und den Massenmedien wurde klar, dass man auf Öl gestoßen war. Während die Kosten für die Produktion für Tonträger mit der Skalierung immer Bedeutungsloser wurden (Skaleneffekt), stiegen die Umsätze für virale Hits exponentiell ins Unermessliche (Netzwerkeffekt).

Jede Ölquelle braucht Infrastrukturen und so machten Stars, Drama, Spektakel die Einnahmen berechenbarer und es wuchs ein mächtiges Business heran, das in seiner korrupten mafiosität als weiteres Beispiel für den Ressourcenfluch gelten kann. Die Ausbeutung war schon immer brutal, doch mit der Konsolidierung hin zu nur noch drei großen Majorlabels, die gemeinsame Sache mit den Streamingdiensten machen, hat die Kulturindustrie eine Form von Gewalt gefunden, die im Kapitalismus legal ist.

Das Urheberrecht spielte die meiste Zeit nur als Spezialrecht eine Rolle, das die Angelegenheiten zwischen Urheber*innen und Verlagen regelt, doch als mit dem Aufkommen des Internets dieses Geschäftsmodell in Frage stand, wurde das Urheberrecht auf Druck der Musikoligarchie zu dem allgegenwärtigen Regime umfunktioniert, mit dem wir nun jeden Tag in Berührung kommen.

Handelsverträge (WTO, TRIPS, TTIP, etc) machten Immaterialgüterrechte (dazu gehören auch Patente und Markenrechte) zu globalen Regimes und erschufen ein neues Paradigma der Ausbeutung, das sich immer mehr auf die Erschaffung und Kontrolle von semantischen Infrastrukturen spezialisierte und die Produktion materieller Güter mehr und mehr in Entwicklungs- und Schwellenländer auslagerte, wo man Supplyer und Arbeiter*innen um die abfallenden Brotkrumen konkurrieren lässt.

In meinem Supplychain-Text spreche ich von „relationaler Dematerialisierung“ und meine, dass Arbeitskraft, Energieflüsse, Fabriken und alles Materielle immer austauschbarer gemacht werden, während man gleichzeitig an der Unaustauschbarmachung von immateriellen Gütern arbeitet. Der Anteil immaterieller Wertschöpfung hat in fast allen westlichen Ländern den des Materiellen längst überflügelt und die Machtkonzentration, die wir in den USA und den westlichen Ländern sehen, ist zum Großenteil auf die Monopolisierung semantischer Netzwerkzentralitäten zurückzuführen.

Dass ich die Geschichte der Plattformen von Napster her erzähle ist kein Zufall, denn mit dem Napstershock wurde nicht nur die explosive Kraft von Netzwerkeffekten offenbar, sondern auch das Problem, das der Kapitalismus mit dem Internet hat: Mangelnde Kontrolle. Apple etablierte mit iTunes die integrierte Bezahlschranke als Lösung und so wurden Plattformen die technologische Antwort auf den Kontrollverlust. Ergebnis ist ein rein technisches Regime, das kaum mehr auf staatliche Rechtedurchsetzung angewiesen ist, weil es seine infrastruktureigene Gewalt einsetzt, um Netzwerkeffekte ausbeutbar zu machen.

Generative KI ist gewissermaßen nur der Höhepunkt eines seit längerem fortschreitenden Prozesses, nämlich die endgültige relationale Dematerialisierung kreativer Arbeit, das heißt die Reduktion Eurer, liebe Urheber*innen, relativen Netzwerkzentralität ins Bodenlose. Es sollen künftig nur noch KI-Unternehmen von unserer Abhängigkeit von Tönen, Bildern und Texten profitieren und die Kulturindustrie verhandelt gerade ihren goldenen Fallschirm. Fuck Yeah, Urheberrecht!

Max Read hatte neulich in das Business des Newsletter-Schreibens eingeführt und weil ich gerade die freien 1000 Abonnent*innen bei MailPoet gesprengt habe und ab nun für den Spaß bezahlen muss, hab ich das interessiert gelesen.

Read haut seine wirklich relevanten Takes „for free“ raus, auch weil das Leser*innen gewinnt und seine „Payed Subscriber“ bekommen nur ein paar Literaturempfehlungen.

The paywalled post offers some kind of value-add (shopping guides, book recommendations, link roundups), the contents of which are teased above the paywall. This is the main way you convert your free subscribers to paid–they want access to all the good, valuable stuff you’re offering behind the paywall.

Das Newsletter-Business funktioniert so, dass Du mit einem bestimmten Wissen oder einer bestimmten Perspektive Aufmerksamkeit, also Netzwerkmacht aufbaust, die Du dann teilweise hinter die Infrastrukturen einer Bezahlschranke stellst.

Den Einsatz von Macht, um anderen seinen Willen aufzuzwingen, nennt man Gewalt. Das ist erstmal kein Problem, solange man dafür eine plausible Erlaubnisstruktur unterhält, aber blöderweise funktionieren die Existierenden nur für Individuen?

Klar, ich habe Arbeit, ich will und muss leben, um die Arbeit weiter fortzusetzen, etc. aber das ist halt nicht, wie eine Bezahlschranke funktioniert? Bezahlschranken setzten einen allgemeinen Preis für arm oder reich gleichermaßen und vor allem bleibt der Preis derselbe, ob ich 100 oder 10.000 Abonnent*innen habe und d.h., selbst wenn ich satt bin, enthalte ich jemandem etwas vor, was er oder sie will, obwohl es mich literally nichts kosten würde, es bereitzustellen. Während also die Einnahmen unabhängig vom Aufwand sprudeln, korrumpiert das die Erlaubnisstruktur und macht sie zur verdrängten Gewalt und wir wissen ja wohin das führt: Privatjets, die den Klimawandel beschleunigen.

Als Individuum kann man sagen: ich bin so krass, wie ich all diese Gedanken aus der besonderen Individualität meines Geistes extrahiere, das habe ich mir verdient aber als pfadopportunistischer Navigator von Semantiken, die eh grad herumlagen ist das weitaus schwieriger. Im Gegensatz zum Individuum verdanke ich meinen moderaten Erfolg nämlich nicht meiner Genialität sondern Leuten, die angstfrei genug sind, zu meinen weirden Beats mitzunicken und die per Mouth-to-Mouth-Empfehlung die eigentliche Überzeugungsarbeit leisten. Habt vielen Dank dafür!

Also hier ist mein Deal:

- Der Newsletter bleibt frei und Du bezahlt mich einfach freiwillig. Aber bitte keine Einmalspenden, sondern monatliche Daueraufträge.

- Wenn Du weniger als 30.000 Euro im Jahr verdienst, will ich Dein Geld nicht. Es gibt tausend Arten, das Geld besser auszugeben. Kauf Dir lieber ein Eis!

- Zur Orientierung: nach derzeitigem Stand ich wäre gesundgestoßen, wenn alle 1,50 zahlen, oder 100 Leute 15 Euro, oder 10 Leute 150 Euro. Nein, ich erwarte keine initiale Gesundstoßung.

- Wenn Du so viel Geld hast, dass Du gar nicht so recht weißt wohin damit, bitte spende nicht über 150 Euro pro Monat. Ich schätze meine Unabhängigkeit.

- Ansonsten: Denk beim Ausfüllen der Sepa-Lastschrift nicht an mich, sondern an all die Leser*innen, denen Du mit Deiner Spende den Zugang zum Newsletter ermöglichst.

Michael Seemann

IBAN: DE58251900010171043500

BIC: VOHADE2H

Paypal.

Elon Musk telefoniert seit 2022 regelmäßig mit Putin, Donald Trump behgauptet, Tim Cook hätte ihn angerufen und Jeff Bezos killt der Washington Post ihr Kamala Harris-Endorsement.

Wenn meine These, dass das Individuum nur eine Projektion auf die eigene infrastrukturvermittelte Agency ist, stimmt, dann folgt daraus, dass das „Individuum“ skalierbar ist. Je mächtiger die kontrollierten Infrastrukturen sind und je weitreichendere Pfadgelegenheiten sie ermöglichen, desto mehr Agency kann man als „Individualität“ auf das Selbst projizieren.

Hier meine These zu Milliardären: Durch die ungebremste Machtakkumulation im Neoliberalismus entstand die Psychologie des Superindividuums. Menschen, die über so viel infrastukturvermittelte Macht verfügen, dass sie begonnen haben, sich als Superhelden zu erzählen.

Und meine weitergehende These ist, dass Milliardäre in Wirklichkeit gar keine Individuen sind, sondern Dividuen, die sich das Milliardärsein voneinander abschauen, weshalb Trumps ungesühnte Grenzüberschreitungen bei Bezos, Thiel, Sachs, Cook, Ackman, Zuckerberg und vor allem Musk ein Milliardärs-Klassenbewusstsein inspiriert. Sie beginnen zu verstehen, dass Trumps Wahlsieg eine universelle, ungecheckte Erlaubnisstruktur für Superindividuen wie sie in Aussicht stellt.

Da auch Klassenbewusstseine ihre Pfadentscheidungen haben, ist es vielleicht interessant, dass ein relevanter Teil der sich gerade radikalisierenden Milliardäre ihren herrschaftlichen Blick in Appartheits-Süd-Afrika eingeübt hat.

Elon Musk lived in apartheid South Africa until he was 17. David Sacks, the venture capitalist who has become a fundraiser for Donald Trump and a troll of Ukraine, left aged five, and grew up in a South African diaspora family in Tennessee. Peter Thiel spent years of childhood in South Africa and Namibia, where his father was involved in uranium mining as part of the apartheid regime’s clandestine drive to acquire nuclear weapons. And Paul Furber, an obscure South African software developer and tech journalist living near Johannesburg, has been identified by two teams of forensic linguists as the originator of the QAnon conspiracy, which helped shape Trump’s Maga movement. (Furber denies being “Q”.)

[…]

To whites of a certain mindset, this inequality wasn’t due to apartheid. They thought it was inscribed in nature. Certain people were equipped to succeed in capitalism, while others weren’t. That was simply the way it was, and it was pointless to try to mess with nature. Two of Thiel’s contemporaries at Stanford in the 1980s recall him telling them that apartheid “works” and was “economically sound”. His spokesman has denied that he ever supported apartheid.

Dazu passt diese Recherche vom Guardian, dass hinter dem erwachenden Interesse für „race science“ ebenfalls ein Netzwerk von unter anderem Tech-Oligarchen steckt, das über dubiose Think Tanks Journalismus und Wissenschaften beeinflusst. Nicht nur in den USA, auch in Deutschland.

Spencer Ackerman war bei „Tech Won’t Save us“ und erklärt überzeugend, warum Israels Krieg in Gaza Labor und Prototyp einer neuen Form der Kriegsführung ist, die wir bald überall sehen werden: Komplett KI-gestüzt, halbautomatisiert und erbarmungslos.

Roberto J. González schreibt in diesem Paper über die immer engere Verzahnung des Industriellen Militärischen Komplexes mit Silicon Valley. Zwischen 2019 and 2022 vergab das Militär bereits ca. $53 Milliarden und mit KI geht Trend steil nach oben.

Over the past two years, global events have further fueled the Pentagon’s demand for Silicon Valley technologies, including the deployment of drones and AI-enabled weapon systems in Ukraine and Gaza, and fears of a global AI arms race against China. The prospect of Russian cyberwarfare and disinformation campaigns have also motivated Defense Department officials to invest heavily in new digital technologies. Consequently, DoD officials have outlined plans to develop expansive fleets of autonomous aerial, maritime, and terrestrial drones for transportation, surveillance, and combat; acquire commercial cloud computing capabilities for data sharing, data storage, and “seamless connectivity”; bolster America’s cyberdefense systems; and employ AI for training and combat simulation exercises.

Hier, was ich glaube, was passieren wird:

- Die Gen-KI-Blase platzt und das wird einige Startups killen, aber nicht die Großen.

- Die gigantomatischen KI-Rechenzentren stehen aber jetzt in der Landschaft und determinieren und motivieren Anschlussnutzung.

- Während sich die geopolitischen Spannungen überall auf der Welt hochschaukeln und alle sicher sind, dass der nächste Krieg durch KI entschieden wird.

- Während die Tech-Billionär-Kaste von Superindividuen ihr faschistisches Klassenbewusstsein entdeckt und sich immer stärker an den militärisch-industriellen Komplex kuschelt.

- Während wir unsere Erlaubnisstrukturen schneller skalieren, als Elon Musk seine Versprechen.

- Gaza for the Rest of us.

WWIII wird … weird.