„Guten Rutsch“ sagt man ja. Und ich finde das gar nicht unpassend. Rutschen tut man nicht aktiv, sondern man bewegt sich, einmal angestoßen durch einen initialen Impuls, von selbst. Man hat also keine Kontrolle über diesem Prozess sondern wird fremdbestimmt in eine Richtung befördert. Und man tut ja tatsächlich alles Mögliche dafür, in das neue Jahr reinzurutschen. Vor allem mit Alkohol und anderen Substanzen. Man feiert um zu rutschen.

Und wie jedes Jahr ist immer dieser Erwartungsdruck da. Da gibt es zwar immer die Obercoolen, die rumposaunen, wie egal es ihnen ist, was sie machen und dass Silvester doch auch nur der kleine Zeiger über die 12 springt, wie er es zwei mal am Tag tut. Aber in Endeffekt entkommt man dem nicht. Ich jedenfalls. Wenn alle feiern, dann tut es weh, wenn man nicht dabei ist. Die Menschen wollen sich nicht ausgegrenzt fühlen.

Ich persönlich habe jedes Jahr erneut immer das Bedürfnis die 0-Uhr Grenze vor allem mit Menschen zu überschreiten, bei denen ich mich wohl fühle. Gute, alte, abgehangene Freunde, die man dann auch wirklich gerne umarmt. Ich weiß, diese Wünsche klingen jetzt auch irgendwie konservativ/traditionell, sind sie sicher auch, aber ich denke ich kann sie hier gefahrlos äußern, weil die Chancen ihrer Verwirklichung eh gegen 0 gehen.

Denn in Wirklichkeit ist Silvester ein riesiges Sozialexperiment der totalen Durchmischung. Alle Clubs, Kneipen und Restaurants versuchen die Leute auf ihre Partys zu bekommen. Und die Privatleute auch. Nie gibt es so ein reichhaltiges Angebot an Feiermöglichkeiten. Und zurecht, denn auf der anderen Seite will ja auch tatsächlich fast jeder feiern, viel, viel mehr als irgendwann sonst.

Das wiederum führt aber zu einer extrem volatilen, von Komplexität überfrachteten Kontingenz. Jeder macht ne Party, jeder geht auf ne Party und alle wollen mit ihren Freunden feiern. Für die Partyveranstalter führt das dazu, dass sich von den Gästen niemand festlegen will. Und für die Partygäste führt das dazu, dass sie keine Party finden, auf der sie davon ausgehen können, dass genug ihrer Freunde anwesend sein werden. Die meisten Partys und ihre potentiellen Gäste verweilen also in einer Art schwebenden Masse, die sich bis 23:00 zueinander in einem Spannungsverältnis der totalen Ungewissheit stabilisiert.

Und ab 23:00 wird Nägel mit Köpfen gemacht, dann geht die Reise nach Jerusalem los und alle stürzen sich auf die freien Plätze. Dabei entstehen dann die absurdesten Partymischungen. Alles vermischt sich mit allem und am Ende feiert fast jeder mit Fremden. Ein emergenter Gesellschaftsdurchmischungsprozess. Alle fühlen sich irgendwie aqward und man ist schon froh wenn man ein oder zwei Leute ein bisschen kennt. Dann versucht man ein bisschen Konversation, während man sich ob der aqwardness noch hemmungsloser betrinkt. Aber hey, am Ende wird es schon Okay gewesen sein. Jedenfalls bis man die Bilder auf Facebook sieht.

Wir haben also kaum eine Kontrolle darüber ob unsere Party rockt, oder mit wem wir schließlich anstoßen. Wir werden in wenigen Stunden eintauchen in diese Wolke der spannungsgeladenen Erwartung und uns von ihr rutschen lassen.

Und doch ist es dieses Jahr noch mal krasser. Ich mein, wir sind ja seit letzten Silvester eigentlich nicht mehr rausgekommen aus dem Rutschen. Mir geht es ja sonst auch wie so vielen, dass mir gesellschaftliche und politische Veränderungen immer zu langsam von statten gehen. Aber dieses Jahr hab ich mich wie in einer Achterbahn gefühlt. Ich finde das aber super.

Wir neigen ja immer dazu die Entwicklung emergenter, komplexer Prozesse in vielerlei Hinsicht falsch einzuschätzen. Zunächst unterschätzen wir die Trägheit der Massen und fragen uns, warum sich diese strunz strukturkonservative Gesellschaft nicht durch – zum Beispiel technologische Veränderungen – von heute auf morgen wahnwitzig verändert. Und dann, wenn der Zug aber erst in’s Rollen geraten ist, geht es auf einmal alles ganz schnell. Auf der ganzen Welt organisieren sich Proteste gegen alles Mögliche per Internet und die Piraten ziehen mit 9% in einen Landtag ein. Wumms. Und dann steht man da und ist einfach baff, sucht nach Erklärungen für Dinge, die man unter den gegeben Prämissen für unmöglich gehalten hat.

Ja, die Welt verändert sich gerade massiv. Es ist ein bisschen so, als bereite sie sich auf Silvester vor. Die Gesellschaft beginnt sich als ganzes in diese spannungsgeladene Vorneujahrswolke aufzulösen. Nur wissen wir in diesem Sinne noch gar nicht, wann 0:00 sein wird. Aber irgendwie spüren wir, dass wir nah dran sind. Diese Aufgelöstheit wird sicher Probleme mit sich bringen, doch ist es auch ein spannender Prozess. Alles wird beweglicher, alles durchmischt sich, alles wird unkalkulierbarer. Die Brownsche Molekularbewegung der Welt erhöht sich, bis die Gesellschaft zur Wolke diffundiert. Strukturen lösen sich auf, weil wir sie nicht mehr brauchen, weil sie hinderlich sind und im Weg rumstehen, wenn wir eh End to End miteinander kommunizieren können.

Wie Cory Doctorow so schön auf dem Kongress sagte: Durch das Internet ist Organisation nicht mehr das Problem. Politischer Aktivismus kann sich auf das konzentrieren, wozu er da ist: die Aktion. Alles andere regelt das Internet. So werden viele Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Spontanrevolutionen im arabischen Frühling oder Spontprotest wie #OccupyWallStreet. Der quantitative Sprung in der horizontalen Vernetzung wird zur qualitativen Gesellschaftsveränderung.

Ich habe das Jahr über immer wieder versucht diese Prozesse festzuhalten und zu erklären und dabei festgestellt, wie gut sich das Blog als Format eignet, in Zeiten des Umbruchs zu reflektieren. Denken per Blog heißt: release early, release often. Man kann die Vorgänge nur iterativ begleiten, immer wieder zur Diskussion stellen, korrigieren, umdenken, denn die Ereignisse werfen schon morgen wieder die eine oder andere Annahme um. Ich kann mir ehrlich gar nicht vorstellen, wie die Wissenschaft in ihren überfrachteten Strukturen da je auf einen Nenner kommen will. Die Welt ist viel zu schnell geworden für Doktorarbeiten.

Veränderung hab ich übrigens sogar beim CCC ausgemacht. Der Kongress war dieses Jahr zwar relativ unspektakulär (also verglichen mit den letzten – äh – 6 oder so) aber das meine ich nicht. Es gibt zwar immer noch eine gewisse strukturkonservative Obverfläche und man schimpft gerne auf die Spacken und Hipster und quasselt von dem „Real Shit“ der ja nur Emacs – NEIN! vi! NEIN! Emacs! … egal. Aber unterschwellig merkt man schon auch eine neue, frische Strömung. Niemand repräsentiert die so gut wie Telecomix. Sie sind nicht nur die die besten – im Sinne von sinnvollsten – Hacks präsentieren, sondern vor allem eine neue Geisteshaltung in den Hackerdiskurs tragen. Eine gewisse Gelassenheit gegenüber Tooldiskussionen, weniger Scheu vor Öffentlichkeit, einen geweiteten Blick auf die Veränderung in der Gesellschaft, eine tolerantere Haltung und weniger Berührungsängste mit neuen Ideen und einen mehr Ergebnisorientieren, weniger verbohrten Aktivismus. Ich empfehle dazu den CRE mit HerrUrbach.

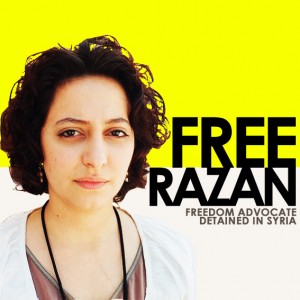

Tja, und nun geht das Jahr vorbei und alles flirrt noch in dieser wahnsinnigen Molekularbewebung – und rutscht auch so in das neue Jahr hinein. Eins ist sicher: es wird weiter gehen. In Syrien wird es hoffentlich bald Ergebnisse geben. In Russland braut sich was zusammen, das die Chance hat, wirklich groß zu werden und meine Vorhersage für 2012 ist ja, dass auch China noch dieses Jahr eine große BottomUp Umwälzung erleben wird. Und wenn das passiert, verschiebt sich ein Grundpfeiler der Weltordnung. Ebenso wie in den USA, wo die Spaltung und Unzufriedenheit immer größer wird. Obama wird wohl wieder gewählt werden, aber man darf nicht vergessen, dass die TeaParty-Bewegung sich dann weiter radikalisiert und ja jetzt schon die unglaublich viele Waffen hortet. Auf die politische Stabilität der USA im Jahr 2012 würde ich kein Geld verwetten.

Die Komplexität steigt und zermalmt immer neue überkommene Ordnungsschemata. Wir sehen derzeit vor allem die Evolution von parallelen Strukturen – doch die etablierten Strukturen werden sich das nicht gefallen lassen. Hadopi, ACTA und SOPA sind nur einige der brutalen Waffen des zurückschlagenden Imperiums. Unsere Institutionen haben die Kontrolle verloren und wollen sie wieder. Das wird ihnen mißlingen, aber wie ebenfalls Cory Doctorow sehr richtig anmerkte: dass es keine Hexenkraft gibt, hat damals auch niemanden davon abgehalten, Hexen zu verbrennen.

Es gilt also wachsam zu bleiben, aber dennoch optimistisch in die Zukunft blicken. Wir leben genau in dieser Achsenzeit. Die Zukunft passiert jetzt und wenn wir nicht jetzt mit Ideen und Konzepten aufwarten, wie wir diese Welle nutzen können, um sie in den Dienst der Emanzipation zu stellen, werden wir dieses wichtige Zeitfenster verpassen. Wir müssen jetzt anfangen, die neue Welt zu imaginieren. Es ist alles so wahnsinnig spannend und die Möglichkeit, sich einzubringen, wird immer größer. Wenn ich einen Job hätte, würde ich ihn noch heute kündigen, um mich daran zu beteiligen.

In diesem Sinne, guten Rutsch!

Aber ich will auf was anderes hinaus. In Syrien ist seither viel passiert, wie jeder wohl bemerkt haben dürfte. Die Revolution schreitet voran und Assad schlägt mit immer brutalerer Härte zurück. Hussein wurde vor einigen Wochen verhaftet. Er hat eine Frau und Kinder. Gottseidank ist er kürzlich wieder frei gekommen.

Aber ich will auf was anderes hinaus. In Syrien ist seither viel passiert, wie jeder wohl bemerkt haben dürfte. Die Revolution schreitet voran und Assad schlägt mit immer brutalerer Härte zurück. Hussein wurde vor einigen Wochen verhaftet. Er hat eine Frau und Kinder. Gottseidank ist er kürzlich wieder frei gekommen.