Willkommen zu Krasse Links No 69. Called den LockIn und lasst den Purge downstream fließen, heute redefinieren wir Netzwerkmacht als öffentliche Opfergabe an die Graphnahme der Öffentlichkeit.

Benjamin Netanjahu hat beunruhigend gute Laune, weil Tiktok demnächst von einem yet another rechtsradikalen US-Milliardär gekauft wird.

Man kann die Freude verstehen. Zwar hatte Tiktok bereits lange Bemühungen gezeigt, den westlichen Entscheidern nicht auf die Füße zu treten und brav propalästinensische Inhalte unterdrückt, doch das war nicht genug. Beim Tiktok-Deal ging es nie wirklich um China, sondern immer schon um Gaza.

Der yet another rechtsradikale Tech-Milliardär ist Larry Ellison, der neulich in einem öffentlichen Meeting seine Zukunftsvision teilte:

“Citizens will be on their best behavior, because we’re constantly recording and reporting everything that is going on,” Ellison said in an hour-long Q&A during Oracle’s Financial Analyst Meeting last week.

Ellison ist Gründer von Oracle, battelt sich seit neustem mit Musk um Platz 1 der reichsten Menschen der Welt, ist ein enger Trumpvertrauerter und früher Unterstützer und vor allem ist er best Buddy mit Netanjahu und das zionistische Projekt liegt ihm so am Herzen, dass er erst kürzlich, ganz persönlich viele Millionen Dollar an die IDF spendete.

Netanjahus gute Laune ist mehr als verständlich.

Alex Rollins Berg in The Point mit einem enorm lesenswerten Essay über Shooterkultur als sinnentleertes Medienspektakel im Kontext der Hollywood-Tradition von Gewaltdarstellungen.

In Empty Moments, the film scholar Leo Charney argues that “drift”—the inability to hold onto a stable present—is the defining feature of modernity. Violent spectacle jolts us into momentary contact with something that feels real, however horrifying it might be. Social media, like Edison’s cinema of attractions, doles out violence as a stimulant. By discarding context and moral frameworks, the violence is aestheticized and reduced to slop—slickly produced yet strangely hollow, gesturing at importance without actually achieving it. What matters most isn’t what the violence means or why it was perpetrated, only that it draws attention. Its shallowness invites viewers to project their own interpretations—or just enjoy the show.

Ich hab auch einiges gelernt, unter anderem, dass die Colombine Attentäter, damals 1999, im Vorfeld Videotapes aufgenommen haben – die „Basement Tapes“, die nie an die Öffentlichkeit kamen und nach der Auswertung und der Sichtung durch die Angehörigen vernichtet wurden. Damit reiht sich schon Columbine als frühe Pfadsetzung in die Shooterkultur ein.

Aber für Berg beginnt die Geschichte noch viel früher: bei den Kinetoskopien von Thomas Edison, in dem er einen Elefanten durch elektrischen Strom töten lässt.

In 1903, Thomas Edison produced Electrocuting an Elephant, a film just over a minute long that documents the execution of Topsy, a Coney Island circus elephant that trampled a jeering spectator.

Was Berg nicht schreibt, ist, warum Edison den Film produzierte. Er ließ den Elefanten mit Wechselstrom töten, um den Menschen zu demonstrieren, wie gefährlich der ist, im Gegensatz zum Gleichstrom, den er damals als bisher einziger Strom-Oligarch anbot und dem George Westinghouse mit seinem immer erfolgreicher werdenden Wechselstrom-System zunehmend Konkurrenz machte.

„Die ersten Opfer der Plattformkriege sind Tiere.“ so begann ich die Geschichte des ersten Plattformkriegs, den „War of currents„, im Plattformbuch. Plattformkriege sind Kriege um die Pfadsetzung zur Herstellung von Hegemonie des eigenen Standards: Gleich- vs. Wechselstrom, VHS vs. Beta, Apple vs. PC, Netscape vs. Internet Explorer, Tiktok vs. Instagram, etc. Wer den Pfad zur richtigen Zeit setzt und mit den Netzwerkeffekten schwimmt, kontrolliert das Ökosystem.

Dass aber die öffentliche Opfergabe zur Plattformkultur seit Edisons Zeiten dazugehört, und offenbar die ganze Zeit mitgewachsen ist, finde ich eine bemerkenswerte Beobachtung, von der ich noch nicht so recht weiß, was ich damit anstelle.

Das Ziel der Plattformkriege ist die Graphnahme, wie ich im Plattformbuch weiter ausführe.

So wie die Landnahme die Ordnung eines Staates auf einem Territorium begründet, begründet die Einnahme eines Graphen die Ordnung einer Plattform. Der Medienwissenschaftler Christoph Engemann hat die Macht, einen Graphen zu kontrollieren, deswegen auf den Akt der „Graphnahme“ zurückgeführt. Engemann hält die Graphnahme für eine übersehene, aber nichtsdestoweniger entscheidende machtpolitische Komponente zeitgenössischer Geopolitik. Seit Edward Snowden wissen wir, dass vor den Plattformen bereits die Geheimdienste, insbesondere die NSA, an einem Weltgraphen gearbeitet haben – also an der Idee, alle stattfindenden Verbindungen der Welt zu kartographieren. Auch das US-Militär arbeitete bereits seit dem letzten Irakkrieg mit sozialen Graphen, um Verbindungsmänner zu Terrorzellen zu identifizieren, Kommandostrukturen feindlicher Kämpfer zu analysieren und in diese Verbindungen durch diverse taktische Manöver einzugreifen – eine Praxis, die auch „graph shaping“ genannt wird.

Graphen sind ebenjene unterliegende Architektur, die eine Plattform nicht selbst herstellen kann. Eine Plattform kann die Voraussetzungen schaffen, um die Verbindungen zu ermöglichen – als erwartete Selektion potentieller Verbindungen. Aber der Graph einer Plattform ist nur zu etwas nütze, wenn er in den konkreten Verbindungen mit einer Realität außerhalb der Plattform korreliert: “echte” Musikleidenschaften, bedeutende Freundschaften, bedeutende Bedürfnisse, bedeutende Interessen, bedeutende Orte, Wege oder Leidenschaften.

Und hier ergibt sich eine weitere Parallele zwischen Graph und Raum. Durch die ungleiche Verteilung der Verbindungen, etwa bei skalenfreien oder Small-World-Netzwerken, kommen vor allem die lokalen Netzwerkeffekte zum Tragen. Ein Cluster oder ein Hub sind immer auch Amplituden lokaler Netzwerkmacht. Stellt man sich die Netzwerkmacht als Höhen vor, bzw. deren Abwesenheit als Tiefen, dann wird aus der Topologie eine Topographie. Der Graph bildet dann durch das Zusammenspiel von lokalen und negativen Netzwerkeffekten widerständige, zerklüftete Landschaften ab, mit Bergen, Tälern, Schluchten, schwer überwindbaren Flüssen und Küsten. Wie die Strategien der Landnahme müssen sich auch Strategien der Graphnahme an solchen Gegebenheiten orientieren. Im Musikgraph können Hip-Hop-Fans und ihre Musik zum Beispiel so einen Cluster/Hügel bilden, der neben anderen Hügel wie Metal oder Klassik existiert und nur wenig Überschneidungen aufweist. Einen solchen Hügel zu erobern ist schwer, ihn zu halten einfach. Er ist zudem eine gute Ausgangsbasis, um von dort weitere Eroberungen vorzunehmen. Unverbundene Teile des Netzwerkes bilden dagegen so was wie eine natürliche Grenze, die die Wahrscheinlichkeit eines Angriffs minimiert, und ein Territorium leichter abgrenzbar macht.206 Alle Hügel und Täler zusammen bilden dann den jeweiligen globalen Graphen eines Interaktionszusammenhangs.

Heute würde ich es anders malen: Der Graph ist ein weit verzweigter Strom aus Pfadgelegenheiten und die Hügel sind Flaschenhälse, wo sich die Flüsse durch Engstellen zwängen.

Weil jede Person auf einer Plattform eine potentielle Pfadgelegenheit für die anderen ist, gilt auf Plattformen eine Art Metcalfe’s Law, d.h. die Pfadgelegenheiten entwickeln sich exponentiell zum Nutzerzuwachs, nur dass in der Realität die Pfadgelegenheiten aus Sicht des Einzelnen eben nicht gleichwertvoll sind (99,99 Prozent der Inhalte und Nutzenden jeder Plattform interessiert mich ja nicht).

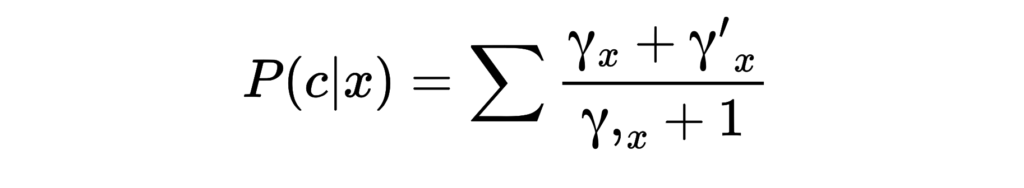

In meiner Doktorarbeit habe ich mich der Netzwerkmacht von Plattformen grob so angenähert, dass die Macht (P) der Plattform (c) gegenüber einem Nutzer (x) die Summe der Abhängigkeiten (D) von den Nutzenden mit denen er auf der Plattform interagiert (y) ist, geteilt durch die Anzahl (n) der alternativen Plattformen nc‘ + 1 (für die Plattform c und um nicht durch Null zu teilen).

Die Idee und Notation basiert auf Richard Emersons Aufsatz von 1963 „Power-Dependence Relations„, der Macht als wechselseitiges Abhängigkeitsverhältnis definiert und ist das Fundament meiner politischen Ökonomie der Abhängigkeiten.

Edit 16.11.2025: Hier geht es zu einem Explainer für die theoretischen Grundlagen des Ganzen.

Damals hab ich noch versucht, das Problem in Objekten zu denken, statt in Pfaden, aber weil Abhängigkeit ja nur die Rückspiegelperspektive auf gewählte Pfadgelegenheiten ist, können wir die Formel eleganter fassen. Wir ersetzen D(y|x) mit dem „Wert“ der über die Plattform für x verfügbaren und genutzten Pfadgelegenheiten (γx), und die alternative Plattform (nc‘) ersetzen wir durch (γ,x), den Wert der für x verfügbaren Pfadalternativen zu γx. Das +1 steht nachwievor für Plattform c, bzw. jetzt konkreter: für die irreduzibele Pfadgelegenheit, die Plattform c bietet, für alles, was im Zähler steht. Das macht Sinn, denn ohne 1 – ohne mindestens einen Pfad – ist alles nichts.

Die Macht (P) der Plattform (c) gegenüber einem Nutzenden (x) ist die Summe der Pfadgelegenheiten (γx), zu denen x durch die Plattform Zugang hat, geteilt durch die für x erreichbaren Pfadalternativen (γ,x) + 1.

(Ich denke, es ist offensichtlich, warum ich Gamma als Zeichen für Pfadgelegenheit nehme, und Gamma Komma, um eine alternative Pfadabhängigkeit darzustellen, aber hier sprech ichs mal an: hγbsch oder?)

In der politischen Ökonomie der Pfadgelegenheiten (Ich benenne sie hiermit um!) ist Macht bekanntlich relative Netzwerkzentralität im Netzwerk der Pfadgelegenheiten. Genauer: eine Kombination verschiedener Netzwerkzentralitäten: relative Betweenness-Netzwerkzentralität (schwer austauschbar) bei gleichzeitig nomineller Degree-Netzwerkzentralität (hohe Popularität) und/oder hoher Eigenvektor-Netzwerkzentralität (z. B. mächtige Kund*innen, Geschäfspartner*innen). Das erreichbare Maximum in diesem Spiel ist folglich das Monopol über alle Pfadgelegenheiten, aber man kann auch gute Margen verdienen, wenn man nur einfach eine relativ hohe Betweenness-Netzwerkzentralität im Vergleich zu seinem lokalen Umfeld erlangt.

Die Formel ist gewissermaßen die subjektive Messung von Netzwerkzentralität: γx entspricht der gewichteten Degree-Zentralität aus Nutzerperspektive, während die Division durch alternative Pfade γ,x eine Annäherung auf die Betweenness-Zentralität ist.

Btw. Meine lang durchdachte, aber etwas clunkyge Plattformdefinition kann man jetzt ebenfalls verschlanken:

Plattformen sind erwartete Vorselektionen potentieller Verbindungen, die unerwartete Anschlussselektionen konkreter Verbindungen wahrscheinlicher machen.

in:

Plattformen sind erwartete Pfadgelegenheiten, die unerwartete Pfadgelegenheiten wahrscheinlicher machen.

Und plötzlich fällt auf, hubs sie ist ja viel zu weit. Aber das war sie vorher schon und das liegt daran, dass ich – machtblinder weißer Dude, der über Macht schreibt, lol – den Machtaspekt einfach aus der Definition rausgehalten habe?

So ist es besser:

Plattformen sind kontrollierbare Sets erwarteter Pfadgelegenheiten, die unerwartete, aber pfadabhängige Pfadgelegenheiten wahrscheinlicher machen.

Ich könnte das ganze Plattformbuch jetzt wahrscheinlich auf unter 200 Seiten neu schreiben.

Und dann kam die Twitterübernahme durch Musk. Für Dividuen wie mich stellte sich die Frage, welchen Wert – im Sinne von Pfadgelegenheiten (Zugang zu News, Spezialinformation, eigene Reichweite, Unterhaltung, Promis, Diskurse, etc) – wir bereit waren aufzugeben, um den zugegebener Maßen mit bislang viel weniger Pfadgelegenheiten ausgestatteten Netzwerken wie Mastodon oder Bluesky eine Chance zu geben.

Das verschaffte mir zwei Datenpunkte:

- Ja, es gab einige Austrittswellen, die am Anfang vor allem auf Mastodon und seit letztem Jahr mehr auf Bluesky aufrauschten und immer wieder ein bisschen Leben in die Buden brachten, aber das meiste fließt immer wieder zurück ins Meer. Unterm Strich bleibt der Befund: Das absolute Worstcase Szenario, dass ein völlig durchgeknallter Faschist an die Macht der Plattform kommt und sie gezielt als Nazipropagandawaffe einsetzt, reichte nicht aus, um genug Leute zum Gehen zu bewegen. Ich behaupte: wir sehen hier nicht das Versagen des Individuums, sondern die sichtbare und monströse Wirkung von Netzwerkmacht. Die meisten wollen weg, aber halten sich gegenseitig auf X als Geisel.

- Der andere Datenpunkt: Der Twitterverlust tat scheiße weh. Ich glaube, es gibt nicht so viele Menschen, die verstehen können, wie tief Twitter in meine informationellen Alltagsroutinen verwoben war, wie meine Karriere und auf eine Art auch meine Identität an meinem Twitteraccount hang.

Und dieser zweite Datenpunkt – der Netzwerkschmerz – bringt mich nun dazu, die Formel anzupassen und damit auch der Definition anzugleichen. Zu den erwarteten Pfadgelegenheiten kommen die unerwarteten, aber pfadabhängigen Pfadgelegenheiten.

Die Macht (P) der Plattform (c) gegenüber einem Nutzenden (x) ist die Summe der Pfadgelegenheiten (γx), zu denen x durch die Plattform Zugang hat, plus alle Pfadgelegenheiten, die sich pfadabhängig aus γx ergeben (γ‘x) geteilt durch die für x erreichbaren Pfadalternativen (γ,x) + 1.

Und jetzt passt auch die Formel zur Definition:

Plattformen sind kontrollierbare Sets (c) erwarteter Pfadgelegenheiten (γx), die unerwartete, aber pfadabhängige Pfadgelegenheiten (γ‘x) wahrscheinlicher machen.

Es ist eben nicht nur Zugang zu News, Spezialinformation, eigene Reichweite, Unterhaltung, Promis, Diskurse, also den erwarteten Pfadgelegenheiten. Man muss sich die unerwarteten Pfadgelegenheiten γ‘x als den Strauch vorstellen, der aus erwarteten Pfadgelegenheiten herauswächst: ein Rauschen an neuen, im einzelnen unerwarteten Pfadgelegenheiten, die dann aber doch erwartet werden und zu Pfadabhängigkeiten verholzen – zur Infrastruktur. Der Großteil des „Werts“ einer Plattform liegt downstream der Engstelle, im oberen Gestrüpp, sonst würde es gar nicht funktionieren. Vor allem bei den halbwegs großen und aktiven Accounts liegt der „Wert“ vor allem in der Anerkennung, in den seltenen Fünden, in den unerwarteten Gelegenheiten, und ja, im Aufrechterhalten des eigenen Geschäftsmodells, in der Praxis einer spezifischen Soziabilität und irgendwann im eigenen Identitätsmodell – kurz: es geht schnell auch mal um Existenzen.

Adam Raz und Assaf Bondy in Geschichte der Gegenwart über die hergestellte Komplizenschaft der Israelis mit dem Genozid in Gaza.

Die Komplizenschaft wird auf zwei Ebenen hergestellt: der materiellen und der semantischen. Zunächst zur semantischen Ebene:

In unserem Buch „Lexikon der Brutalität: Schlüsselbegriffe aus dem Gaza-Krieg“ (auf Hebräisch im Pardes-Verlag, 2025) haben wir die diskursiven Mechanismen untersucht, die es der Öffentlichkeit gestatten, die in Gaza begangenen Verbrechen zu unterstützen oder sich gar daran zu beteiligen – die sprachlichen und kulturellen Instrumente, die das Unvorstellbare normalisieren und Massengräuel gesellschaftlich akzeptabel machen. Die gesellschaftliche Unterstützung und Beteiligung wird durch die Übernahme des Regierungsdiskurses gefördert, der anschließend in alltäglichen Interaktionen reproduziert und verbreitet wird, sei es am Esstisch, in Lehrerzimmern, in Supermärkten und so weiter.

Die verharmlosende Sprache bezieht nicht nur die Öffentlichkeit in staatliche Gewalt ein, sondern erleichtert auch die Umsetzung der Regierungspolitik. In diesem Sinne wird der gesellschaftliche Diskurs zu einem ‚Käfig‘, der das Denken einengt und den Raum für Dissens einschränkt. […]

Wir haben es mit einer systematischen semantischen Verschleierung gewalttätiger Handlungen zu tun. Sie fand in den letzten zwei Jahren in Israel in extremer Weise statt und kann als bewusste Strategie angesehen werden, sich gegen das stattfindende menschliche Leid zu immunisieren. Wenn Minister dazu aufrufen, „Gaza dem Erdboden gleichzumachen“, verbirgt sich hinter dieser Redewendung die reale Möglichkeit, Gebäude über den Köpfen ihrer Bewohner:innen zu zerstören. Wenn Politiker:innen aus Mitte- und Rechtsparteien von „freiwilliger Migration“ sprechen, dem derzeit gebräuchlichen technisch-demografischen Begriff, oder von der Errichtung einer „Riviera“ in Gaza, so sind dies letztlich Umschreibungen des Vorhabens, eine ganze Bevölkerung aus ihren im Krieg zerstörten Häusern zu vertreiben. Hinter dem Begriff „Kollateralschaden“ verbergen sich die Gesichter toter Frauen, Männer und Kinder. Die sprachliche Neutralisierung von Brutalität ermöglicht die Ausweitung und Eskalation des Krieges. Wie George Orwell in seinem Essay „Politics and the English Language“ (1946) bemerkte: „Die politische Sprache – und mit Abweichungen gilt dies für alle politischen Parteien, von den Konservativen bis zu den Anarchisten – ist darauf ausgelegt, Lügen wahrhaftig und Mord respektabel klingen zu lassen und reinem Geschwätz den Anschein von Solidität zu verleihen.“

Wie immer ist die materielle Ebene noch relevanter.

Während des Gaza-Krieges entstand in Israel eine neue wirtschaftliche Währung, bekannt als „reserve duty day“ (RDD), eine staatliche Vergütung für einen Tag Reservedienst. Der RDD ist nicht nur eine Zeiteinheit, sondern eine Form von Währung, mit der der Staat die aktive Partnerschaft seiner Bürger:innen bei seinem Projekt der Zerstörung und Vernichtung im Gazastreifen erkauft.

Dieser Mechanismus funktioniert wie folgt: Der Staat zahlt einzelnen Reservist:innen fast 29.000 israelische Schekel (etwa 7.400 Euro) pro Monat, damit sie sich „freiwillig“ zum Reservedienst melden. Zum Vergleich: Der Mindestlohn in Israel betrug 2025 pro Monat 6.248 Schekel (1.596 Euro), während das Durchschnittsgehalt aller Branchen 14.800 Schekel (3.781 Euro) erreichte. Der RDD bietet somit fast das Fünffache des Mindestlohns und fast das Doppelte des nationalen Durchschnitts. Er konkurriert damit direkt mit den Hightech-Gehältern, die seit langem den Goldstandard für prestigeträchtige israelische Jobs bilden.[…]

Die praktische Umsetzung dieses Systems führt zu einer Art „militärischer Gig-Economy“. Diese stellt eine bedeutende Neuerung in der modernen Kriegswirtschaft dar (oder was in der Vergangenheit als militärischer Keynesianismus angesehen wurde): RDD als öffentliche Bestechung von Privatpersonen. Die Flexibilität dieses Systems der „offenen Befehle“ wird durch die Erfahrung eines 34-jährigen Reservisten veranschaulicht: Dieser beschrieb, wie Soldaten RDDs nutzten, um Vorräte für die Grillparty der Einheit zu kaufen. Dafür registrierten sie den Metzger, von dem sie das Fleisch bezogen, als Reservisten, so dass dieser einen Anspruch auf 30 Tage Reservistenbezüge erhielt. Anstatt ihn in Schekel zu bezahlen, bezahlten sie ihn in RDD.

Diese Komplizenarchitektur wirkt wie ein materiell-semantischer Käfig, der die Interessen der Bevölkerung mit den Kriegen der Regierung alignt.

Dieses System schafft ein Netzwerk von Interessen, das wachsende Teile der Bevölkerung erfasst und ein kollektives Mitwirken an der Regierungspolitik intensiviert. Der Umfang dieses Netzwerks ist beträchtlich. Schätzungen zufolge waren im ersten Kriegsjahr über 300.000 israelische Reservist:innen im Einsatz, von denen viele noch immer für längere Zeit dienen und direkt in die Kriegswirtschaft eingebunden sind. Laut Militärdaten leisteten diese 300.000 Personen im Jahr 2024 einen durchschnittlichen Dienst von 120 Tagen, was einer Beteiligungsquote von bis zu 16 % der relevanten Bevölkerung entspricht (jüdische Männer im Alter von 21 bis 45 Jahren, abzüglich der Ultraorthodoxen, die keinen Militärdienst leisten). Der Anteil ist so groß, dass er einen wesentlichen Teil der Gesellschaft mit einbezieht.

Die psychologischen und sozialen Dimensionen dieses ‚ökonomischen Käfigs‘ sind ebenfalls wichtig. Für den Reservisten, der ein hohes Monatsgehalt bezieht, wird es psychologisch und wirtschaftlich schwierig sein, die Kriegsverbrechen zu kritisieren, an denen er beteiligt ist oder die er miterlebt. Seine Familie, die in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit von einem stabilen und respektablen Einkommen profitiert, wird weniger Motivation haben, sich gegen Militäroperationen, einschließlich systematischer Gräueltaten, zu stellen. Seine Freund:innen werden weniger geneigt sein, jemanden zu kritisieren, der sein Privatleben opfert, auch wenn er davon finanziell profitiert. Die sozialen Kreise jedes Reservisten – Familie, Freund:innen, Kolleg:innen und Nachbarn – werden zu indirekten Beteiligten an der Kriegswirtschaft und damit auch an deren Verbrechen. Dadurch entsteht ein Netz der Kompliz:innenschaft, das weit über die direkte militärische Beteiligung hinausgeht und ganze Gemeinschaften umfasst, deren wirtschaftliches Wohlergehen von der Fortsetzung dieser Verbrechen abhängt. Das Ergebnis ist eine Gesellschaft, in der Widerstand gegen kriminelle Politiken nicht nur politisch schwierig, sondern auch wirtschaftlich riskant wird.

Dieses System ist nicht temporär, sondern wird die israelische Gesellschaft auf Dauer prägen.

Der derzeitige Wandel ist mehr als nur eine vorübergehende Anpassung an die Kriegszeit. Er ist eine potenziell dauerhafte Veränderung des Sozialvertrags zwischen den israelischen Bürger:innen und dem Staat. Die israelische Politik wird von diesen Mechanismen weiterhin geprägt bleiben, während gleichzeitig die wirtschaftliche Abhängigkeit von militärischen Operationen normalisiert wird. Für Israel wirft diese Entwicklung grundlegende Fragen hinsichtlich des Weiterbestehens seiner Demokratie auf: Immerhin hat ein erheblicher Teil der Bevölkerung ein direktes wirtschaftliches Interesse an der Fortsetzung von Kriegsverbrechen.

Weil wir keine Individuen sind, die einen Kopf mit einer Meinung drin tragen, sondern Dividuen, die ihre Infrastruktur sind, haben Regierungen weltweit von den Plattformen gelernt, wie man Widerspruch verteuern kann.

Der Grund, warum Netanjahu zwar über Elon und Ellison spricht, aber nicht über Zuckerberg, liegt daran, dass Meta schon lange an Board ist. Schon 2023 veröffentlichte Humand Rights Watch einen Report darüber, wie Meta systematisch israelkritische und propalästinensische Stimmen zensiert, die BBC zeigte 2024, wie propalästinensische Stimmen algorithmis gedimmt werden, Dropsite News 2025 und der EFF wies u.a. darauf hin, dass Israelische Behörden – die Israeli Cyber Unit – einen privilegierten einen Löschzugriff auf Metaplattformen haben. Wer lieber Video schaut: Al Jazeera hat eine Doku zum Thema.

Aber das ist nicht alles. Bei Meta sind über 100 ehemalige IDF-Soldaten und Mossad-Agenten auf hohen Positionen.

Als geleakt wurde, dass Jordana Cutler, Metas aktuelle „policy chief for Israel and the Jewish Diaspora“ eine friedliche Studentengruppe, die „Students for Justice in Palestine“ als „Dangerous Organizations and Individuals“ flaggen wollte, war der Aufschrei groß.

Her resumé includes several years at the Israeli Embassy in Washington, D.C., where she worked in public affairs and as its chief of staff from 2013 to 2016, as well as a stint as a campaign adviser for the right-wing Likud party and nearly five years as an adviser to Prime Minister Benjamin Netanyahu. Upon her hiring in 2016, Gilad Erdan, then minister of public security, strategic affairs and information, celebrated the move, saying it marked “an advance in dialogue between the State of Israel and Facebook.”

Der strategische Wert des Verkaufs von Tiktok an die amerikanische Oligarchie ist nicht nur eine Pfadgelegenheit, bei Tiktok dasselbe harsche Regime einzuführen (das existiert dort schon), sondern geht weit darüber hinaus. Netanjahu und Trump haben jetzt die Pfadgelegenheit mit drei ihrer Tech-Buddies die gesamte westliche Öffentlichkeit zu umstellen.

Was heißt das?

Hier, was ich glaube, was passieren wird, sobald der Deal durch ist: Es wird einen plattformübergreifenden „Purge“ auf alle linken, trans- und vor allem propalästinensischen Accounts geben. Das war vorher technisch schon möglich und ich bin mir sicher, dass die Listen längst existieren, aber die Situation war noch nicht bereit.

Meta konnte seine Zensurbemühungen bislang nur sehr vorsichtig umsetzen, weil offen propalästinensische Accounts erstens verdammt viele sind, die zweitens eine teils erhebliche Reichweite haben (siehe Hasan Piker), aber vor allem, weil sie bei einer so brutalen Maßnahme erwarten müssen, jede Vertrauenswürdigkeit bei ihren Nutzenden zu verlieren, was zu einer Massenflucht zu Tiktok oder anderen Plattformen führen würde.

Sowas geht nur koordiniert. Auch Musk „ist ein Freund“, wie Netanjahu sagt und mit Druck aus dem Weißen Haus bekommen sie auch Youtube auf Linie (Wie so viele zuvor hat Youtube diese Woche ohne Not eine außergerichtliche Einigung mit Trump stattgegeben, mit der sie ihm 24,5 Millionen Dollar zahlen. Er hatte geklagt, weil sie seinen Account nach den Jan6-Riots gesperrt hatten. Der Kniefall ist bereits geschehen.). Aber all das geht nicht, solange Tiktok daraus Gewinn schlagen kann und schließlich den Plattformkrieg gewinnt.

Kurz: Mit Ellison an den Tiktok-Hebeln tun sich völlig andere Pfadgelegenheiten auf.

Wenn die Macht (P) der Plattform (c) gegenüber einem Nutzenden (x) die Summe der Pfadgelegenheiten (γx), zu denen x durch die Plattform Zugang hat ist, plus alle Pfadgelegenheiten, die sich pfadabhängig aus γx ergeben (γx‚) geteilt durch die für x zur Verfügung stehenden Pfadalternativen (γ,x) + 1, dann wird Trump im Falle der Purge-Koalition zu Thanos. Wie die Infinity Stones haben die einzelnen Plattformen jeweils eine enorme Plattformmacht, aber wenn man sie kombiniert – so dass die Alternativen wegfallen, explodiert die entstandene Macht weit über die kombinierte Plattformmacht der Einzelplattformen hinaus.

Edit: 5.10.25: Ich habe den Thanos-Effekt einmal ausführlicher in einem separaten Blogpost erklärt.

Jetzt, fragt ihr: ja schon klar, aber wozu diese Formel? Wie will man den Wert von Pfadgelegenheiten berechnen?!

Das geht natürlich nicht. Die Formel ist nicht zum rechnen da, sondern zum über die Macht der Plattformen nachdenken. Sie ist ein „narrative Device“ zur imaginativen Approximation der Wirkung von Netzwerkmacht und LockIn, entlang von groben Datenpunkten aus der Realität. Probiert’s aus: Bestückt die Formel einmal grob im Kopf mit den Pfadgelegenheiten und all den sich daraus ergebenden pfadabhängigen Pfadgelegenheiten eines durchschnittlichen Twitter-Users vor dem Muskkauf.

- Versetzt euch in unterschiedliche Twitternutzende rein und geht die Pfadgelegenheiten durch, die sie auf der Plattform erwarten und prüft deren Pfadalternativen. Jedes Following (manchche sind auch auf anderen Diensten, die meisten nicht), jeden Interessenschwerpunkt: Spezielcommunities für die Twitter der beste Ort war, kaum ersetztbar, der Wunsch nach schnellen News, der Wunsch nach tiefen Recherchemöglichkeiten, der Wunsch nach sich öffentlich streitenden Promis, nach Unterhaltung, nach flirty DMs und nicht zu letzt der Pfadgelegenheit der eigenen Reichweite, aber bedenkt, dass den meisten Nutzenden fast alles davon egal ist.

- Dann geht die unerwarteten, aber pfadabhängigen Pfadgelegenheiten durch: die Second Order Effects, die „strength of weak Ties“ kommen hier zum Tragen, Serendipität oder gar Emergenzphänomene, wie manche sagen, oder schlicht unwahrscheinliche Interferenzphänomene beim Sich-Überlappen heterogener Graphen. Denkt an Bekanntschaften, an Freundschaften, an beruflichen Kontakten, Aufträgen, die aus Tweets resultierten, denkt an Leute, die Twitter für ihren Beruf brauchen, denkt an Karrieren, die auf Twitter basierten, an Identitäten und dass sie wo anders kaum ersetzbar sind und dann denkt daran, dass all das für noch weniger Nutzende eine Rolle spielt.

Behalten wir all das im Kopf und teilen es – sagen wir allerhöchstens durch 2, weil es zwar mehrere Alternativen gab (Mastodon, Bluesky, später Threads), aber keine davon gleichwertig war.

Um einen Eindruck von der globalen Plattformmacht zu bekommen, multiplizieren wir das dann mit ca. 260 Millionen Twitter-Nutzenden, die Twitter damals hatte. Das ist – grob – die globale Plattformmacht von Twitter bei der Übernahme.

Dann versuchen wir dasselbe für die bevorstehende Graphnahme der Öffentlichkeit. Im Gegensatz zu Twitter war Tiktok früh ein Ort der Professionalisierung mit zigtausenden „Influencer*innen“ und wahrscheinlich deutlich mehr Nutzenden, die indirekt mit Tiktok ihren Lebensunterhalt bestreiten. Dasselbe lässt sich über Instagram sagen und – deutlich weniger aber auch – für Youtube Shorts und X. Allein deswegen wird der durchschnittliche Wert der aufaddierten Pfadgelegenheiten bei den involvierten Plattformen pro Nutzenden ziemlich sicher höher als das von Twitter sein. Aber seien wir maximal vorsichtig und nebenbei auch pragmatisch und sagen, das entspricht sich grob.

Hier das eigentliche Problem: Während es damals immerhin noch sowas wie Ausweichoptionen gab, gibt es im Falle der Purge-Koalition keine Pfadalternativen (jedenfalls nicht sofort). Wenn X, Tiktok, Instagram, Facebook und Youtube alle das Purge-Regime übernehmen, sind die Pfadalternativen Null und die Formel teilt durch eins. Absolute Betweeness-zentralität zwischen dir und deinen Pfadgelegenheiten. Und wenn einem die Pfadalternativen ausgehen, dann ist man gefangen. Die ausübbare Plattformmacht entspricht im Zweifel für viele also dem ungeteilten Wert der eigenen Existenz. Klar, Widerstand ist möglich, du kannst durch Null teilen, aber dann bist du das alles halt los?

Zuletzt multiplizieren wir das durchschnittliche Userergebnis mit – *checks notes* – 12 Milliarden?!?! Mehr Accounts als es Menschen gibt?!

Nein, natürlich ist da viel Redundanz drin, aber keine Ahnung wie viel? Schätzen wir den Wert also auch hier maximal vorsichtig auf 3 Milliarden.

Wichtiger EDIT (2.10.25 16:00): Ich habe einen entscheidenden Denkfehler gemacht: Die Redundanz ist zum Großteil keine, denn man muss bedenken, dass das Dividuum, das Multihoming betreibt, also Facebook, X, Instagram und Tiktok parallel nutzt, daraus jeweils heterogene Pfadgelegenheiten zieht: Meist geht es um andere Menschen, andere Schwerpunkte, andere Themen, etc, sie müssen alle mitgezählt werden. Natürlich gibt es trotzdem Überlappungen, aber wir zählen hier Accounts, nicht Menschen. Daher ändere ich den Tiefpunkt der Schätzung auf – aus dieser Perspektive spektakulär vorsichtige – 6 Milliarden.

Wichtiger EDIT 2 (2.10.25 19:00): Sorry, ich habe nochmal nachgedacht und fand das jetzt methodisch nicht korrekt von mir. Es mag sein, dass die 12 Milliarden völlig überzogen sind und dass die Hälfte davon Bots sind, aber das gilt halt auch für die offiziellen Twitterzahlen, zu denen ich sie ins Verhältnis setze? Interessanter noch ist die Frage, warum ich mich so bemühe die Macht der Purge-Koalition kleinzurechnen … Jedenfalls, fuckit, wir gehen mit den 12 Milliarden. Wer bessere Zahlen hat, kann sie ja einsetzen.

Dann haben wir folgende Situation (bitte liebe Mathefreaks, korrigiert mich, ich war immer ne Null in Mathe und ring mir das hier übelst ab …)

Erklärung: Weil wir einerseits bereits die durchschnittlichen Pfadgelegenheiten von Twitter und der Purge-Koalition gleichgesetzt haben und deswegen kürzen können und anderseits festgelegt haben, bei Twitter durch 2 und bei Purge durch 1 zu teilen, haben wir nun dieses unschöne Macht-Verhältnis:

Oder als interaktive Website, wo man die Werte selbst wählen kann.

Was bedeutet das?

Netzwerkmacht ist wie alle Macht ein Potential und konkretisiert sich erst wenn es zum Konflikt kommt. Also wenn z.B. Elon Musk mit Twitter Dinge macht, die den Nutzenden nicht gefallen, aber sie bleiben, weil der Lockin stärker ist. Macht materialisiert sich in der Fähigkeit, anderen, die von ihr abhängig sind, weh zu tun, bevor sie die Abhängigkeit beenden und das bedeutet, dass wir beim Purge neue Datenpunkte erhalten werden.

Ich kann die Zukunft nicht vorhersehen, aber ausgehend von den Beobachtungen nach Elon Musks Twitterkauf, bin ich skeptisch, ob selbst so ein dreister, offener Purge ausreichen wird, dass die Leute in Scharen fliehen. Und die, die fliehen – davon wird es viele Millionen geben – werden sich, wie wir damals, in alle möglichen heterogenen Netzwerken verstreuen oder Offline gehen. Auf der anderen Seite werden viele auch einfach verstummen. Zumindest zu bestimmten Themen kann dann nicht mehr öffentlich geredet werden. Und: Wie wir bei der Transition von Twitter zu X auch gesehen haben: sehr viele gehen den neuen Vibe einfach mit und übernehmen die Themen, Worte, Narrative, Sprachregelungen, Perspektiven und Frames – ob bewusst, oder unbewusst. Und Zack gibt es ein neues „Normal“. Ihr habt gesehen, wie schnell das ging.

Egal für wie groß ihr rückblickend den Impact der Twitterübernahme und Instrumentalisierung zur Nazipropagandawaffe haltet: auf die Menschen, vor allem auf die „Eliten“ dort und über Bande für den Diskurs im Allgemeinen: rechnet mindestens mit dem 92-fachen davon, aber erwartet das biszu 185 fache (bei doppelt so hohen durchschnittlichen Pfadgelegenheitswerten, was ich für deutlich realistischer halte).

Das ist der fucking Todestern.

Was uns bevorsteht, ist die endgültige Graphnahme und Gleichschaltung der digitalen Öffentlichkeit durch Trump, Netanjahu und ihre Tech-Oligarchenfreunde.

Christian Stöcker mit einem interessanten fachlichen Blick auf die psychologisch falschen Annahmen der KI-Forschung.

Die Entwicklung des menschlichen Denkens vollzieht sich nicht unabhängig von unseren Körpern, im Gegenteil: Wir lernen, über die Welt nachzudenken, indem wir mit ihr interagieren. Dabei können wir irgendwann enorme Abstraktionslevel erreichen: Astrophysikerinnen oder Bioinformatiker sind permanent mit Dingen beschäftigt, die sie weder sehen noch anfassen können. Anfangen aber müssen wir alle mit Interaktionen mit der Umwelt. Unser Denken basiert darauf, genau wie unser Handeln. Wir verknüpfen in unseren Köpfen Sinneswahrnehmungen – Sensorik also – mit Handlungen – Motorik also. »Denken« ist zunächst einmal die interne Simulation dieser Verknüpfung. […]

Um Begriffe wie »Freiheit«, »Krankenversicherung« oder »Hypotenuse« lernen und verstehen zu können, müssen wir zunächst einmal Begriffe wie »Löffel«, »Stuhl« oder »Schuh« gelernt haben, und zwar auf Basis des physischen Umgangs mit ihnen. Abstraktes Denken ist eine Weiterentwicklung konkreten Denkens, keine davon unabhängige Funktion des menschlichen Geistes.

Ich finde das total logisch. Wir werden immer schon in ganz konkrete materielle und semantische Strukturen hineingeboren und deswegen begegnen uns alle Dinge und Worte als immer schon in materiell funktionale Pfade (Löffel als Pfadgelegenheit zum Brei essen), und ihre Pfadabhängigkeiten (Schüssel, Tisch, Essen), sowie in soziale Netzwerke (Mama füttert mich mich Löffel) und in semantischen Pfade („Will Löffel!“) eingebunden.

Weil wir keine Individuen sind, die sich der Welt gegenüberstellen, sondern relationale Materialist*innen, denken wir weder in „Objekten“ noch in „Begriffen“, sondern in Pfaden.

Denkt mal über das Denken nach und beobachtet euch selbst: Nachhausefinden, Planen, Sprechen, Kuchenbacken, Singen, Erzählen, Nachdenken, Erinnern, Kopfrechnen, Forschen, ein Wissenschaftlicher Versuch – all das sind Pfade. Um uns unsere Schuhe zuzubinden, müssen wir zuerst in die Hocke gehen, dann mit der einen Hand den einen und mit der anderen den anderen Schnürsenkel greifen und so weiter. Jeder Schritt ist notwendig, also eine Pfadabhängigkeit für den nächsten Schritt.

Dieselben Bewegungs-Pfadabhängigkeiten sind aber selbst wiederum in andere Kontexte eingewoben. Wenn z.B jemand im Trainingsanzug in die Hocke geht, gibt es diesen Moment der Unsicherheit, ob er sich die Schnürsenkel binden will, oder in den „Slav Squat“ geht.

Handlungen und ihre Infrastrukturen sind als materielle Pfadgelegenheiten mit dem Raum der semantischen Pfdgelegenheiten rhizomatisch verwoben. Oder anders: Semantik und materieller Weltbezug bilden einen gemeinsamen Latent Space, den wir nur von innen und immer nur entlang konkreter Pfade kennenlernen. Alles ist eins. Ja, doch, Spinoza, aber mit Übergangswahrscheinlichkeitsmatrix statt Kausalitätsketten.

Manche Pfade erweisen sich als Holzweg. So ist z.B einer unserer ererbten semantischen Pfade die Vorstellung, wir seien „Subjekte“ unter „Objekten“. Diese Vorstellung ist – ihr werdet es erraten – pfadabhängig von der Selbsterzählung als Individuum, also als insich abgeschlossene Entität, die sich als Geist (Intelligenz/Res Cogitans) der Welt (den Objekten/Res Extensa) gegenüberstellt.

Was der beschriebene Google-Roboter tut, wenn er unbeholfen Stofflappen in Plastikwannen hievt, ist menschlichem »Denken« tatsächlich näher als das, was ChatGPT tut, wenn man es auffordert, ein Gedicht über kartenspielende Hunde zu schreiben. Die Maschine muss »Begriffe« im engeren Sinn bilden. Sie muss die Worte in ihrem Sprachkorpus in Verbindung bringen mit Objekten und Konzepten in der realen Welt, etwa mit den Farben der Stoffstücke und Wannen; mit Objekten, die sie mit ihren Sensoren wahrnehmen kann und mit denen ihre Effektoren, in diesem Fall ihre »Hände«, interagieren können.

Ich bin da glaube ich noch etwas skeptisch, denn unsere menschliche Semantik ist immer in unseren materiellen Erfahrungsrahmen situiert und damit feingranular und tief verwoben. Was passiert, wenn man voneinander unabhängig erworbene Latent Spaces – den Latent Space der LLMs (Texte) und den Latent Space der materiellen Pfadgelegenheiten des Robotertrainings – einfach miteinander verbindet? So rein intuitiv kommt mir das sehr wacklig vor.

Aber ich gebe Stöcker recht, dass der weitere Weg zur KI über dem Weltbezug kommen wird und das das unschön wird.

Das ist, psychologisch betrachtet, so folgerichtig wie Furcht einflößend. Wenn die künstlichen Intelligenzen der Zukunft physisch oder anderweitig in die reale Welt eingreifen können – sei es als Haushaltsroboter mit übermenschlichen Kräften, als ultraschnelle, autonome Handelsmaschinen an den Börsen der Welt, oder gar als Drohnenschwarm , der selbstständig Ziele angreift –, dann werden die bislang teils hysterischen Warnungen vor den Gefahren durch Maschinen , die gewaltige Schäden anrichten, plötzlich viel plausibler.

Hier ein Vorschlag: Als „Intelligent“ bezeichnen wir die je nach Kriterium als erfolgreich beurteilte Navigation des Latentspace. Die Erfolgskritierien können dabei sehr unterschiedlich sein: konkrete Kompetenzen und Fertigkeiten, akademischer Grad, feindlichem Feuer ausweichen, Effizienz, die erfolgreiche Absolvierung von IQ-Tests, monetärer Erfolg, erschoßene Kombattanten, Humor, Eleganz, Höflichkeit, gehackte Infrastrukturen, soziales Geschick, Charisma, Eloquenz, „Thoughtleadership“, Agieren als autonome Kampfformation, oder einfach, wenn wir jemanden als besonders Aufmerksam für Bedürfnisse anderer wahrnehmen. „Intelligenz“ ist „erfolgreiche Navigation“ in der Metrik, die dir gerade wichtig ist.

Das „Individuum“ hat uns in sein Reich der Unverbundenheit gelockt, ins Reich der Objekte und unverbundenen Handlungen, wo die Infrastruktur immer schon da war und wir immer schon „frei“, „autonom“ und „intelligent“ waren. Ich finde, es ist Zeit, erwachsen zu werden und aus dieser kindischen Superheldenerzählung auszusteigen und uns unsere relational materiell situierte und dadurch notwendig sequenzielle Natur einfach mal einzugestehen und für unsere Pfadabhängigkeiten Verantwortung zu übernehmen.