Willkommen zu Krasse Links No 65. Sprengt eure Markow-Ketten, heute leisten wir semantischen Widerstand gegen die Unumgänglichkeit des Kulturkampfs in der Matrix.

Trump verkündete gestern, Lisa Cook zu entlassen, ein Mitglied der Federal Reserve, obwohl er legal nicht das Recht dazu hat. Don Moynihan hat einen lesenswerten Newsletter zu dem Vorgang.

Trump’s call for Federal Reserve member Lisa Cook to resign, under the threat of a DOJ investigation, is a clear example of authoritarianism via lawfare. The DOJ subsequently opened an investigation, while urging Fed Chair Jay Powell to fire Cook, which he does not have the power to do. Trump then promised to fire Cook, and then declared that he had fired Cook, something he has no legal authority to do. Even as they engage in lawfare, they are making little effort to follow the actual law.

Der Supreme Court war in einer erst kürzlichen Entscheidung sehr klar darüber, dass Trump diese Autorität nicht hat.

The Supreme Court gave Trump more authority over independent agencies of any President, but it wasn’t enough for him. How far will this confrontation go? Will Trump attempt to physically block Cook from going to work? Trump does not control the physical space of the Federal Reserve, but that has not stopped DOGE, in another case, from coercing security staff to give them entry to a Congressionally created non-profit.

Cook selbst hat bereits festgestellt, dass sie sich nicht gefeuert fühlt.

Cook rejected the claim that Trump fired her: “President Trump purported to fire me ‘for cause’ when no cause exists under the law, and he has no authority to do so. I will not resign.”

Hintergrund: einige Institutionen in den USA haben eine rechtliche Unabhängigkeit von der Regierung und auch wenn die Trumpregierung diese Unabhängigkeit bei einigen Behörden bereits zur Makulatur hat werden lassen, hatte der Supreme Court eine deutliche rote Linie um die Fed gezogen. Die Zentralbank ist eine vom Congress eingesetzte NGO, die einen klar definierten Auftrag hat: den Dollar stabil, die Arbeitslosigkeit gering und die Inflation im Zaum zu halten. Auf der Unabhängigekeit und Berechenbarkeit der Fed basiert das Vertrauen auf den Dollar als Leitwährung und damit das gesamte weltweite Finanzsystem.

Jetzt wird es spannend, wie die Medien reagieren. So wie bei der militärischen Besatzung von DC auch von „seriösen Medien“ Thinkspieces ala „Naja gut, da gibts ja aber schon auch Verbrechen!“ veröffentlicht wurden, werden wir auch hier gaslightende Op Eds sehen, die versuchen werden, Trumps Handlungen zu rechtfertigen.

This is one more basic test for the media. Are they going to focus on the pretextual attacks to discredit Cook — the mortgage allegations, or her qualifications — or will they recognize the pattern of a government using its powers to crush any independent sources of power? Will they recognize the moment that we are in?

Ich glaube persönlich, dass sich Trump wenig Gedanken über die Konsequenzen … . Trump macht sich wenig Gedanken. Aber dennoch reiben sich seine Crypto-Spender*innen die Hände, warten sie doch sehnlichst auf das Ende des Dollars, um endlich den Bitcoin-Feudalismus auszurufen, in dem sich alle Menschen von ihnen Bitcoin leihen müssen, um Brötchen zu kaufen.

John Naughton bespricht im Observer ein interessant klingendes neues Buch zu LLMs.

In a groundbreaking new book, Language Machines, the American scholar Leif Weatherby goes to the heart of the matter : our tendency to confuse linguistic fluency with intelligence. His central argument is that if we are to properly understand LLMs, we need to accept that linguistic creativity can be completely distinct from intelligence, and that text doesn’t have to refer to the physical world – just to other words. What these machines demonstrate is that language works as a system of signs that mostly refer just to other signs. […]

If that reminds you of the French literary philosopher Jacques Derrida , join the club. He saw language as a self-contained system, which is a good description of what goes on inside an LLM. For the machine, words only refer to other words rather than having a relation to external reality.

This means that any sequence of words generated by an LLM is derived solely from its relationship to other words within the linguistic system, not from any “understanding” of the physical world. But that doesn’t prevent it from producing chatty, plausible text – or the human user from ascribing “intelligence” to it on that account. So maybe GPT-6 should be named Derrida 1.0 .

So langsam schließt der Mainstream auf.

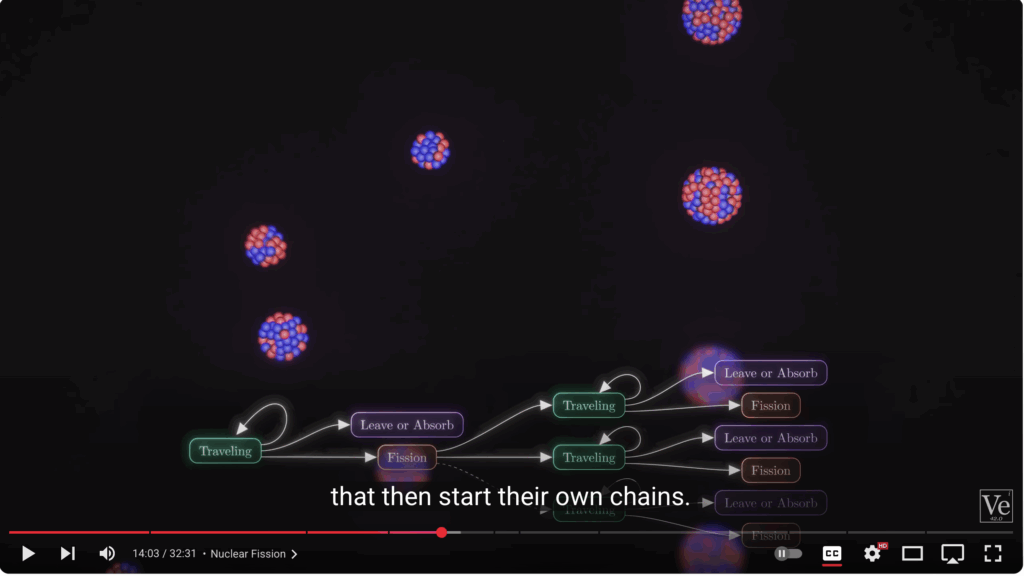

Will man sich das Dividuum in einer Welt verknüpfter Abhängigkeiten vorstellen, ist es hilfreich, sich mit dem Konzept von Markow-Ketten zu befassen. Dieser Explainer von Veritas erklärt sehr anschaulich, wie sie funktionieren und wofür sie eingesetzt werden.

Markow-Ketten sind verknüpfte Wahrscheinlichkeiten. Wir kennen verknüpfte Wahrscheinlichkeiten zu genüge, z.B. aus der Pandemie, wo jede Ansteckung weitere Ansteckungen wahrscheinlicher macht. Markow-Ketten kann man bilden, wenn man von einem Status aus die Übergangswahrscheinlichkeiten in einen anderen Status beziffern kann. Markow-Ketten halfen z.B. beim Atombombenprogramm, dem Page-Rank-Algorithmus, der Google so groß machte und LLMs sind im grunde trickreich aufgemotzte Markow-Ketten-Agenten.

Kernspaltung funktioniert so, dass man instabiles radioaktives Material, wie Uran U-235 mit Neutronen bewirft, bis sich die Uranatome spalten und dabei Energie abgeben. Bei jedem gespaltenen Atom, werden wiederum Neutronen frei, die ihrerseits mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit andere Kerne spalten, etc, d.h. ab einem Multiplikationsfaktor > 1 haben wir eine Kettenreaktion aka Explosion. Die Berechnungen für so eine komplexe Dynamik überforderte sogar die damals schon existierenden Computer und die Ideen von Markow boten einen Ausweg. Indem man die Übergangswahrscheinlichkeiten von einem Zustand (Neutron fliegt) in den Anderen (Neutron spaltet Atom und entlässt neue Neutronen) experimentell bestimmte, konnte man damit Millionen Markow-Simulationen am Computer berechnen und so auf die richtige kritische Masse kommen (die so genannte Montecarlo Simulation).

Was ich zu LLMs ergänzen würde: Nicht nur in der Funktionsweise der LLMs, sondern auch in unserem Umgang mit der Sprache steckt die Markow-Logik. Auch ohne Kopfrechnen zu müssen, wissen wir z.B., dass die Übergangswahrscheinlichkeit für „Ich->bin“ größer ist, als die von „Ich->Bus“ und für „Ich bin->doof“ größer ist als „Ich bin->sind“. Wir – genau so wie die LLMs – hangeln uns entlang der Übergangswahrscheinlichkeiten der Sprache wie an einem Geländer, Wort für Wort, Satz für Satz, Erzählung um Erzählung. Jedes Wort, jeder Satz, jeder Gedanke, den wir formulieren, reduziert den Möglichkeitsraum des Anschlusses drastisch, was nicht nur beim Formulieren der eigenen Gedanken oder Erlebnisse hilft, sondern auch beim Empfänger die Signal-to-Noise-Ratio zu reduzieren. Natürlich brechen wir ständig aus den erwarteten Sprachmustern aus, denn wir wollen uns auszudrücken weil wir eingedrückt wurden, aber das können wir nicht in jeder Pferd autoBums eloponi, ohne durch Unverständnis unseres Gegenübers sanktioniert zu werden.

Markow-artige Kettenreaktionen haben wir nicht nur bei thermonuklearen Explosionen, sondern auch bei den Netzwerkeffekten. Jeder zusätzliche Nutzende erhöht die Wahrscheinlichkeit für andere, dem Netzwerk beizutreten, die wiederum andere animieren, usw. Wenn die Übergangswahrscheinlichkeit einen bestimmten kritischen Wert überschreitet, eskalieren verknüpfte Abhängigkeiten bis eine Sättigung erreicht ist. Das gilt sowohl für Pandemien, Plattformen, virale Sommerhits, die Adaption von Ideologien und die Faschisierung der Gesellschaft.

Ich bin außerdem der Meinung, dass das Leben aus aneinandergereihten markowartigen Ketten von Pfadgelegenheiten besteht, deren Übergangswahrscheinlichkeit zum größten Teil eine Funktion der Infrastruktur ist, die sie bereitstellt. Pfadgelegenheiten sind einfach: Habe ich x, kann ich y. Jede deiner möglichen Schritte ist in jedem Moment durch deine im Hier und Jetzt verfügbaren Pfadgelegenheiten determiniert, die dich mit unterschiedlicher „Transition Probability“ in einen anderen infrastrukturellen Zustand befördern können, durch den wieder andere Pfadgelegenheiten zugänglich werden, usw. Startest du mit vielen Ressourcen sind deine Pfadgelegenheiten vielfältig, exklusiv und weitreichend. Startest du dagegen ohne Ressourcen gibt es nur wenig, wo du hinkannst. Es gibt keine „Chancengleichheit“ solange die Transition-Matrix der Pfadgelegenheiten so extrem ungleich verteilt ist.

Ganz vereinfacht kann man das zeigen, wenn man Marx’ Kapitalformel: M-C-M‘ als Markow-Kette modelliert.

Zur Erklärung: den „normalen“ Geldfluss in der Ökonomie, an dem wir alle beteiligt sind, beschreibt Marx als C-M-C: Waren werden für Geld verkauft, das wiederum Waren kauft. Geld ist hier nur das Schannier im Konsums. Daran angeschlossen, aber in seiner Logik unabhängig, ist der Geldfluss der Investition: M-C-M‘. Aus Geld werden Waren, die wieder zu Geld gemacht werden, allerdings – so das Kalkül – zu mehr Geld, also M’.

Wir können also zwei Markow-Ketten definieren:

- Investition: M-C-M (Geld zu Waren zu Geld) mit Übergangswahrscheinlichkeit in höhe des Kapitalzinses r.

- Konsum: C-M-C (Waren gegen Geld, gegen Waren) mit der durchschnittlichen Übergangswahrscheinlichkeit in höhe des Wirtschaftswachstums g.

Damit lässt sich Pikettys r>g, wir hatten es neulich, gut in Szene setzen und wir können beobachten wie der Kapitalismus die Welt frisst.

Ich hatte die Idee auf Mastodon gepostet und Markus aka @elpatron war so freundlich, das Modell mit einer chinesischen LLM (mit enhanceten Klassenbewusstsein) zu vibe-coden. Es ist etwas buggy, aber ich denke, der wesentliche Punkt kommt schon rüber? (Repro) Für so makroökomischisches Shitposting sind LLMs einfach Gold. Beachtet auch die About-Page.

An dem Modell könnte man noch ganz viel feilen. Derzeit verfolgen die Agents alle immer beide Strategien. Ich würde es so machen, dass sie ab einen threasthold von Haushaltseinkommen anfangen, überschüssiges Geld zu investieren. Sagen wir, ab 50.000 Vermögen und gleichzeitig würde ich ihren Konsum bei 200.000 / Monat kappen. Damit lebt man bereits wie ein König. In den Startbedingungen würde ich zudem unsere Einkommens und Eigentumsverhältnisse abbilden. Außerdem könnte man die Wohlfahrtskurve von einzelnen Agents darstellbar machen, könnte das Modell mit historischen r und g Datenreihen füttern, „Events“ einbauen, und und und.

In einer sophisticateteren Version könnte man außerdem die Produktionsmittel abbilden und zeigen, wie in diesem Szeneario – wie es Gary Stevenson es immer sagt – die Reichen alle Assets aufkauen.

Vielen dank, dass Du Krasse Links liest. Da steckt eine Menge Arbeit drin und bislang ist das alles noch nicht nachhaltig finanziert. Letzten Monat kam ich unter € 400,- von den angestrebten 1.500,-. Mit einem monatlichen Dauerauftrag kannst Du helfen, die Zukunft des Newsletters zu sichern. Genaueres hier.

Michael Seemann

IBAN: DE58251900010171043500

BIC: VOHADE2H

Du kannst dem Newsletter außerdem helfen, indem du ihn Freund*innen empfiehlst und ihn auf Social Media verbreitest.

Cecilia Rikap war bei Paris Marx im Tech won’t save us-Podcast. Rikaps Arbeit zu der Infrastrukturbedingten Machtkonzentration im KI- und Cloud-Sektor war hier schon mal Thema. Rikap ist mit ihren Analysen sehr nah daran an dem, was ich mit meiner politischen Ökonomie der Abhängigkeit machen will und in diesem Podcast schafft sie es sehr gut, die Gefahr durch die Infrastrukturhegemonie der Cloudanbieter greifbar zu machen.

Shoura Zehetner-Hashemi von Amnesty International Österreich schreibt auf LinkedIn über ihre Arbeit zu Gaza.

Manchmal werde ich gefragt: “Bringt deine Arbeit überhaupt etwas?” Eine ehrliche Antwort: Ich weiß es nicht. Unsere Berichte stapeln sich, unsere Pressekonferenzen werden gehalten, unsere Tweets werden retweetet. Aber die Bomben fallen trotzdem.

Vielleicht ist das der Punkt. Vielleicht geht es nicht darum, ob wir die Welt retten können, sondern darum, dass wir nicht wegsehen. Dass wir Zeugnis ablegen. Dass wir den Menschen in Gaza und überall sagen: Ihr seid nicht vergessen.

Sie arbeitet dabei einen Punkt raus, denn Susann und ich bei unserem Talk auf der re:publica herausgearbeitet haben. Zeugenschaft ist Widerstand, Widerstand ist Zeugenschaft.

Es ist die Hartnäckigkeit der Archivarin, die jeden einzelnen Fall dokumentiert, auch wenn niemand zuhört.

Diese Art der Hartnäckigkeit bedeutet: Wir geben den Opfern Namen zurück, wo Systeme sie zu Nummern machen wollen. Wir schaffen Erinnerung, wo andere Vergessen fördern. Wir bestehen auf Wahrheit, auch wenn sie unbequem ist.

Manchmal ist alles, was man tun kann, semantischen Widerstand zu leisten.

Manchmal denke ich: Vielleicht ist unsere wichtigste Funktion gar nicht, zur Konfliktlösung beizutragen. Vielleicht ist es, das Gewissen der Welt wachzuhalten. Zu verhindern, dass Grausamkeit zur Normalität wird. Dafür zu sorgen, dass jemand hinschaut, wenn alle anderen wegschauen.

Das ist eine bescheidene, aber notwendige Form des Widerstands gegen die Gleichgültigkeit.

Die mit den Demokraten assoziierte Organisation The Third Way (was für ein blöder Name!) empfiehlt den Abgeordneten der Demokraten eine Liste mit „unpopulären Begriffen“ zu meiden, darunter „Woke“, „diversity“ und „Safe Space“ und Lindsey Cormack hat sich einfach mal die Mühe gemacht, eine Wörthäufigkeits-Analyse der Begriffe in den regelmäßigen Newslettern aller demokratischen wie republikanischen Abgeordneten durchzuführen und das Ergebnis ist interessant. Viele der Begriffe tauschen gar nicht auf, und meistens ist es so, dass Republikaner diese Begriffe viel häufiger verwenden als die Demokraten.

Terms like “woke,” “critical race theory,” or “diversity, equity, and inclusion” didn’t come out of Congress, they migrated from leftist activist or academic spaces…and then were repeated endlessly by Republicans more-so than Democrats, but in a way to complain that Democrats had been using them too much. In fact, this is the topic of a book I’m working on (and if that’s interesting to you, I’d be happy to hear your thoughts on the matter). […]

Looking at actual usage, the Third Way memo reads less like an audit of Democrats’ language and more like a list of terms Republicans tell us Democrats are saying. The data show that many of these phrases barely exist in constituent communications, and when they do, Republicans are often the ones writing them either to lampoon Democrats or to spotlight them as proof of “wokeness.”

Das was wir „Kulturkampf“ nennen, ist reines Schattenboxen der Rechten. Ryan Broderick hatte neulich die Ursprünge des Sweeny-„Jeans“-Skandal recherchiert, hinter dem ebenfalls nur heiße Luft steckte und kam zum selben Ergebnis:

Republicans know that all you need to do is find — or provoke — random internet chatter from liberals, package it up for tabloid and cable news stories, and then have their politicians point and laugh at it. All that matters is that it feels real. And that you’re talking about what they want you to talk about.

Cormack zeigt dass diese Kampagnen in Wirklichkeit reine Machtmittel sind.

But as long as Republicans can keep defining Democrats by terms Democrats themselves rarely use, and everyone comes to believe this through repetition is a much bigger challenge for the impressions of the Democratic Party than any lefty words they might on occasion.

Das ist immer noch das, was mich am meisten schockiert: dass die Republikaner mittlerweile zu den Demokraten sagen können: Themen X, Y und Z sind „bäh!“ und die Demokraten beginnen Bann-Listen zu machen.

Aber das ist nicht nur eine enorme Rückratlosigkeit einiger Demokraten, sondern auch Ausdruck des „Vibe-Shift“, hinter dem in Wirklichkeit die gerade erst frisch errichtete Medienhegemonie der Rechten steckt.

Obwohl das Konzept von Gramsci stammt erkläre ich mir die Funktionsweise von kultureller oder medialer Hegemonie am liebsten mit David Singh Grewals drei Schwellenwerten für die Verbreitung und damit „Network Power“ von Standards (ich hatte im Plattformbuch ausgiebig darüber geschrieben). Die Schwellenwerte sind „sichtbar“, „unumgänglich“ und „universell“. Hegemonie bewegt sich immer irgendwo zwischen unumgänglich und universell. Unumgänglich (engl. inevitable) meint nicht, dass man gezwungen ist, den Standard zu adaptieren, aber es meint, dass man sich zu ihm verhalten muss. Es gibt viele Menschen, die kein WhatsApp nutzen, aber bei den meisten von ihnen war das eine bewusste Entscheidung, die sie treffen mussten, weil der Standard WhatsApp in ihrem Umkreis bereits unumgänglich wurde. Entsprechend bedeutet eine rechte Medienhegemonie, dass man sich – auch wenn man nicht wie ich danach sucht – mit rechten Narrativen beschäftigen muss.

Obwohl auch hierzulande die Normalisierung, das Sane Washing und das Gaslighting immer deutlicher voranschreitet, sind wir in Deutschland noch nicht ganz so weit. Allerdings ist die Hegemonie der klassischen Medien auch hier bereits gebrochen und rechte Narrative werden bereits in einer Tour hegemonial, wie etwa die Ignoranz gegenüber der Klimakrise, die Verleugnung des Genozid in Gaza, die Rede von der „Migrationskrise“, der Kulturkampf gegen „woke“, etc.

In einer rechten Medienhegemonie verändert sich die Transition-Matrix des semantischen Raumes so, dass es immer kostspieliger wird, die Wahrheit zu sagen. Leute, die sich schon immer unbekümmert an den hegemonialen Erzählungen orientiert haben, biegen in dieser anderen Öffentlichkeit wie Markow-Agents nach rechts ab und viele, die eigentlich gegenteilige Werte vertreten, werden still. Ja, auch Gleichschaltung basiert auf Markow-Ketten.

Das, was wir beim Thema Gaza bereits eindrucksvoll gesehen haben, wird sich ausweiten, bis es alle Themen erfasst. Semantischer Widerstand heißt, sich bewusst gegen den Pfadopportunismus zu stellen und bereit zu sein, die sozialen, Reputations- und Karriere-Kosten dafür zu tragen.

Hamilton Nolan spricht den offensichtlichen Rassismus der Trumpregierung offen aus …

Today, the Trump administration is a racist organization. It exists to put into effect policies that arise due to racism. The president has called out the National Guard into the streets of Washington, which has a black mayor, and Los Angeles, which has a black mayor, and is vowing to send more troops into cities that he believes to be dirty and crime-ridden, including Oakland, which has a black mayor, and Baltimore, which has a black mayor, and Chicago, which has a black mayor. Trump routinely singles out black political opponents as “low IQ people,” and his administration has purged black officials from all corners of government. They are re-erecting Confederate monuments, and renaming military bases after Confederate generals. They are relitigating slavery. And, of course, there is the swelling nationwide epidemic of brown people being violently snatched off the streets and summarily banished from the country due to the administration’s racist quest to rid America of immigrants. Short of burning a cross in front of the Lincoln Monument, there is little that the White House could do to more clearly signal its unapologetic racist nature.

… und geht in den semantischen Widerstand.

I didn’t used to like the term “DEI.” It was a cold and corporate term, a product of more concrete concepts like “civil rights” and “racial justice” being subjected to the ideological rock tumbler of capitalism and emerging as something bland enough to fit even the least radical palates.

But you know what? I’ve changed my mind. Now I like it. The fact that a concept as tepid as “Diversity, Equity, and Inclusion” caused our nation’s racists to become so enraged that the backlash to it threatens to end the American democratic experiment once and for all has made me reassess the virtues of the term.

Was könnten wir erreichen, wenn alle mitmachen?

Well: Now is the time to make a big deal out of it. Now is the time to put up that Pride flag. Now is the time to put that BLM banner in the window. Now is the time to institute strong diversity policies at your business, and to make it point to pursue diversity in hiring in promotion. Now is the time for both the substance and the spectacle of DEI, anti-racism, civil rights, or whatever term you might prefer. Because now, unlike a few years ago, the conventional wisdom has shifted. Now, doing these things does not check a box that will protect you from criticism; instead, doing these things implies the possibility of a cost. A few years ago, I’m sure, many small business owners who believed in the underlying values of DEI rolled their eyes at the performative corporate nature of it all, and shrugged off the need to publicly participate in what appeared to be just the latest bullshit trend.

Anna Bocca arbeitet an einem dreiteiligen Videoessay über „Neoliberalismus“ und während der erste Teil eine einfühlsame und philosophische Einführung ins Thema bringt, zeigt sie im zweiten Teil wie die Matrix ganz materiell konstruiert wurde. Dafür beginnt sie deutlich vor Mises, vor von Hayek und vor der Mont Pelerin Society und legt offen, wie kapitalistische Interessensgruppen wie die National Association of Manufacturers (NAM) ihre beknackten Ideen zur Wirtschaft in die Gesellschaft zu drücken versuchten und der The Volker Fund als eine der zentralen Geldquellen fungierte, um wirtschaftstheoretischen Hegemonie des Neoliberalitmus durchzudrücken. Dass, das, was an „ökonomischer Theorie“ an Unis gelehrt wird und vielen kaum mehr hinterfragt wird, überhaupt als „Wissenschaft“ anerkannt ist, wurde mit viel, viel Geld gekauft und teils mit üblen Kampagnen erzwungen.

Wir haben bereits darüber gesprochen, dass die Matrix zwar real ist, aber in vielerlei Hinsicht anders als im Film dargestellt. Zum einen ist sie nicht geheim, sondern für alle sichtbar um uns herum zu sehen, ihre Lügen sind transparent und leicht aufzuzeigen, weswegen man sie nicht einfach „entlarven“ kann. Das größte Problem mit der Matrix ist, dass sie sich so „natürlich“ anfühlt.

Die Matrix besteht heute vor allem aus Medienunternehmen, Social Networks, aber auch Universitäten, Think Tanks, NGOs, und – das ist wichtig – aus uns allen. Wir alle finden uns zusammen über uns leitende „Deep Narratives“, also einfache aber tief in unserem kulturellen unterbewussten veranktere Erwartungen. Jeder Staat, jedes Unternehmen, jede politische Strömung hat solche „Deep Narratives“. Unsere „westlichen“ sind z.B., die eigene Überlegenheit durch Forschung und Technik, die eigene moralische Überlegenheit durch „Demokratie und Menschenrechte“, und ja, auch der Glaube an den Kapitalismus als Wohlstandsgarant und – noch viel tiefer verankert – die Freiheit und die Intelligenz des Individuums. Das bedeutet nicht, dass alle Leute diese Ideologie unterschreiben, sondern dass sie die hegemoniale Ideologie ist, die sich über die politischen und medialen und sozialen Strukturen reproduziert.

Ideologien sind verknüpft und pfadabhängig zueinander. Die Übergangswahrscheinlichkeit von Liberalismus zu Neoliberalismus ist hoch, von dort zum Rechts-Libertarismus ebenso und von dort ist man schnell beim Faschismus. Die Matrix ist die dividuelle Transition-Matrix der Ideologien und Deep Narratives.

Wir schauen auf Menschen in der Matrix und halten sie für dumm, dabei sind sie nur in leicht zugängliche und aus unterschiedlichen Gründen für sie attraktive semantische Pfade gestolpert. Pfade, die bewusst und mit großem Einsatz von Geld ausgelegt wurden von den Reichsten und Mächtigsten. Und das schlimmste, auch wir sind in der (ein oder anderen) Matrix gefangen.

Weil wir keine Individuen sind, die die Welt beobachten, sondern Dividuen, die einander Beobachten, wie sie die Welt beobachten, können wir uns nicht einfach „eigene Gedanken“ machen, sondern sind gefangen in dem jeweils wechselseitig beglaubigten semantischen Raum, den wir „Wirklichkeit“ nennen. Es gibt kein „Außerhalb“ der Matrix.

Ja, man kann Widerstand leisten, allerdings nur zusammen mit anderen, zum Beispiel als „Community of Practice“ von alternativen semantischen Räumen.

Michael Sappir hat auf The Diasporist eine wunderschöne ethnogrpahische Sticker-Studie zur Antideutschen Szene geschrieben, einem ehemals „alternativen semantischen Raum“, der kürzlich innerhalb der deutschen linken Szene die Hegemonie verlor, als dessen zentrale Sichtweisen zu Nahost, zuerst „Staatsraison“, dann Mainstream und dann blutige Realität wurden.

Antideutsch — “anti-German” — is what a strain of the German radical left titled itself in the 1990s, morphing through the so-called Global War on Terror in the early 2000s into a political formation virtually unheard of outside Central Europe: anti-capitalist revolutionary leftists who champion the state of Israel and cheer on American interventions in the Middle East. In recent years, as fewer and fewer German leftists actively identify as antideutsch (bafflingly, they now prefer “ideologiekritisch” — “ideology-critical” —suggesting they are more inquisitive and less credulous of belief systems than others), opponents of this tendency continue using the term to refer to all those who seem to espouse leftist politics but vocally defend the state of Israel, or even to German supporters of Israel more broadly.

Dabei geht es auch um eine Projektion der wahrgenommenen „Stärke“ Israels auf sich selbst.

While stickers of all sorts revel in violent imagery, the place of the Israeli armed forces and Israeli state violence in antideutsch stickers is more specific: “Jewish power” stands in for direct antifascist action. While Germany has no shortage of neo-Nazis, outright violence against them is remarkably rare: the 2021 trial of Lina E. from Leipzig, who allegedly led a group in attacks on the far-right scene in Eisenach, was a national sensation, emphasizing how unusual such cases are — unlike the constant stream of far-right violence, mostly against migrantized people. But “anti-Germans” can compensate by outsourcing their power fantasy to a cartoon superhero like Asterix — or to a real foreign state and its military.

Irgendwie wird damit auch klar, warum diese semantische Pfadgelegenheit hierzulande eine so hohe Übergangswahrscheinlichkeit hatte.