Ich bin gerade etwas in einer Ausnahmesituation. Mit Krasse Links 69 hatte ich einen Durchbruch im Verständnis von Netzwerkeffekten, bzw. Plattformmacht, ein Thema über das ich seit 15 bis 20 Jahren nachdenke und über das ich promoviert habe. Auf der anderen Seite war die neuerliche Motivation, die Plattformforschung wieder aufzunehmen und sie mit dem relationalen Materialismus weiterzuentwickeln, Angst. Wirkliche Angst vor einer Graphnahme und effektiven Gleichschaltung der digitalen Öffentlichkeit.

Ich hatte schon lange ein flaues Gefühl im Magen, seit es um den Tiktok-Verkauf ging, mehr noch, als Larry Ellison als Käufer ins Gespräch kam aber ich hatte genug Themen, die schlimm waren, also habe ich das Thema trotzdem eher nebenbei verfolgt.

Erst beim Schreiben des letzten Newsletters stieß ich auf den tieferen Grund für das flaue Gefühl: ich sah die Möglichkeit einer Koalition aller großen Plattformen: Genauer: eine Purge-Koalition auf pro-palästinensische (und im Endeffekt alle linke) Accounts.

Ich denke, jeder von euch versteht auf Anhieb, dass das ein Problem ist und dass die personellen und deren ideologischen Parameter der Bieterkonstellation alles andere als Grund zur Beruhigung gibt, ist hoffentlich auch allen klar. Wir reden hier über ein sehr wahrscheinliches Szenario – ich würde fast sagen, ein unumgängliches, wenn der Deal durchgeht.

Aber was ich glaube, was noch nicht verstanden wird, ist die Skalierung des Problems. Mir war sie jedenfalls nicht wirklich bewusst, bevor ich sie mir selbst, Schritt für Schritt, plausibel gemacht habe.

Der Grund, warum der Purge in der Koalition möglich wird und vorher aber nicht, liegt daran, dass ihre Macht durch die Koalition nicht additiv wächst, sondern sich vervielfacht. Ich nenne das den Thanos-Effekt. Aus dem Newsletter:

Wie die Infinity Stones haben die einzelnen Plattformen jeweils eine enorme Plattformmacht, aber wenn man sie kombiniert – so dass die Alternativen wegfallen, explodiert die entstandene Macht weit über die kombinierte Plattformmacht der Einzelplattformen hinaus.

Im Newsletter habe ich versucht, die Plattformmacht der Purge-Koalition ins Verhältnis zur Twitterübernahme durch Elon Musk zu setzen und dabei so grob überschlagen, dass die akkumulierte Plattformmacht der Purge-Koalition irgendwo zwischen 90 und 180 mal so groß, wie die Plattformmacht von Twitter 2022 sein wird. Der fucking Todesstern.

Aber hier will ich den Thanos-Effekt selbst plausibel machen.

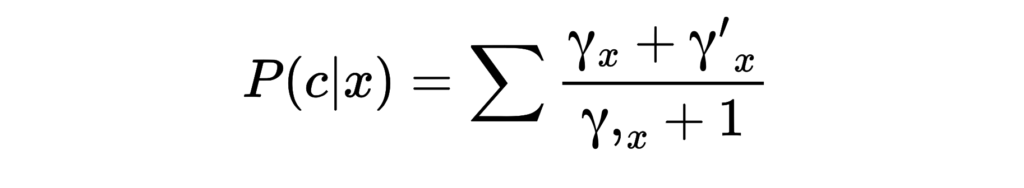

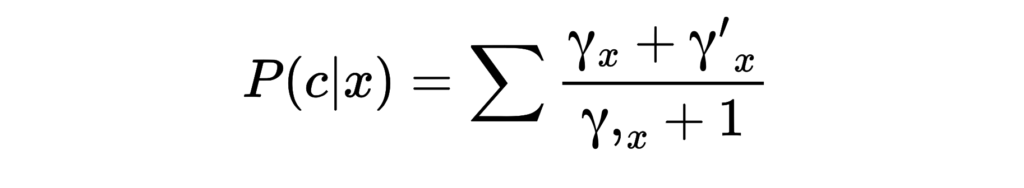

Dafür nehmen wir die Formel für Plattformmacht und modellieren die Purge-Koalition mit möglichst realistischen Daten. Die theoretischen Grundlagen habe ich in diesem Explainer genauer erklärt.

Ich habe die Schritte mit Chat-GPT als editierbare Modell-Rechnung auf dieser Website nachvollziehbar gemacht.

Zunächst bauen wir uns eine Subsitutionsmatrix der involvierten Plattformen. Darin geben wir an, wie sehr oder nicht, eine Plattform für die andere austauschbar ist, also eine grobe Annäherung an die Idee der Wechselkosten, nur relational zwischen den Plattformen. Das sind Schätzwerte, aber ich finde sie in sich plausibel?

Die Idee ist einfach. Instagram ist nett, aber wenn die doof werden, kann ich relativ günstig zu Tiktok wechseln, aber weniger einfach zu Youtube. Oder Elon macht Ärger, dann ist Threads nicht weit, aber Tiktok ist weniger eine Alternative, etc. Die Plattformen sind einander keine vollen Substitute, aber … something to work with – in unterschiedlichem Maße.

Indem wir die Zeilen aufaddieren, können wir damit den Wert für die Pfadalternative (γ,x), also die durchschnittliche Austauschbarkeit der jeweiligen Plattform errechnen.

Danach holen wir uns die Monthly Active Users (MAUs) der Plattformen und setzen die erwarteten und unerwarteten Pfadgelegenheiten (γx + γ‘x) – wie im Rechenbeispiel im Newsletter – auf 1.

Erklärung dazu: Ja, dass die Plattformen alle ähnlich wertvolle Pfadgelegenheiten bieten ist unrealistisch, aber es ist quasi unmöglich den Wert von Pfadgelegenheiten zu messen, jedenfalls fallen mir keine überzeugenden Proxis ein. Wer eine Idee hat, ist willkommen. Das Ist aber in diesem Fall auch nicht so wichtig, denn die Veranschaulichung der Rechnung funktioniert auch unter der Annahme, einheitlicher Pfadgelegenheitswerte und ich gehe sogar fest davon aus, dass der Effekt bei realistischeren Werten für (γx + γ‘x) derselbe wäre, und im Verhältnis zu anderen Plattformen außerhalb der Koalition (die ich hier der Einfachheit halber jetzt weggelassen habe) eher stärker wird, als schwächer.

Damit haben wir jetzt alles zusammen, um die Plattformmacht der einzelnen Plattformen zu berechnen.

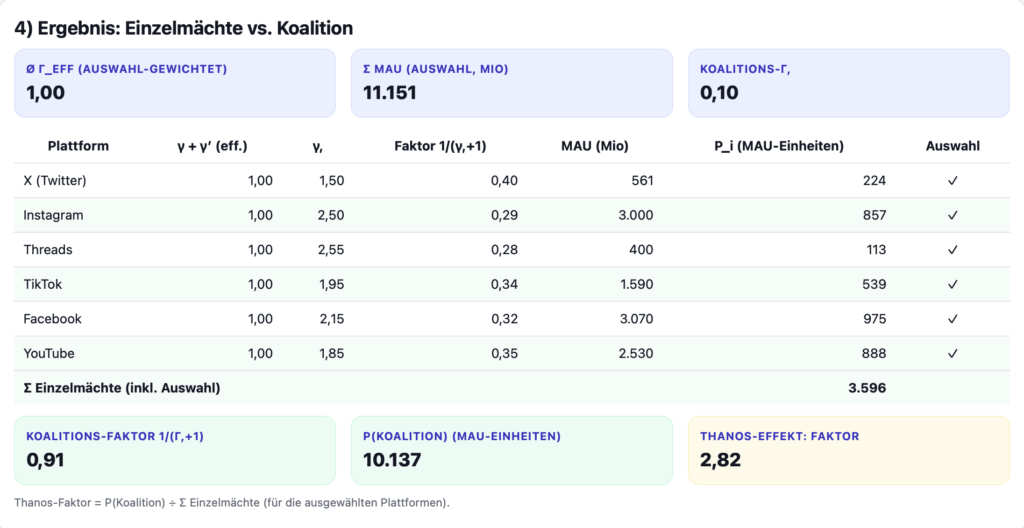

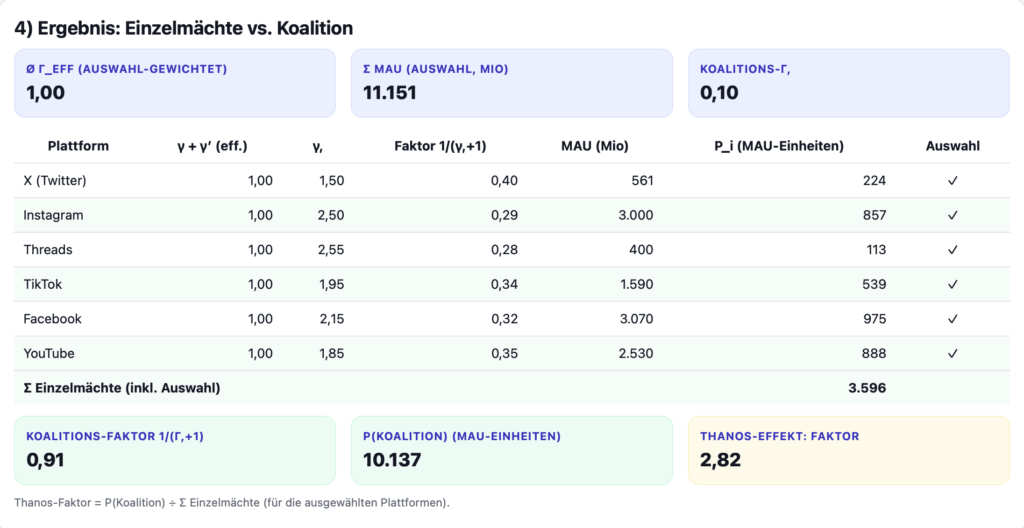

Im Falle der Koalition passiert nun folgendes: Es bildet sich quasi eine neue Plattform mit der MAU-Größe der aufaddierten Einzelplattformen, aber statt dass die akkumulierten Pfadgelegenheiten durch ihre Pfadalternativen (γ,x + 1) aus der Subsitutionsmatrix dividiert werden, setzen wir γ,x = 0,1 und dividieren also durch (0,1 + 1 = 1,1). Weil plötzlich (fast) alle Pfadalternativen wegbrechen. Die User sind gefangen.

Was man hier sieht: Die Plattformmacht der einzelnen Plattformen aufaddiert ergibt bereits unglaubliche 3.596, aber die Plattformmacht der Koalition ist 2,82 mal so groß wie die aufaddierten Plattformmächte und liegt bei 10.137.

Das ist der Thanos-Effekt. Nur durch die Eliminierung der Pfadalternativen hat jede Plattform jetzt fast drei mal mehr Macht über dich, als vorher. Und ja, wenn du mehrere Accounts auf den betreffenden Plattformen hast, musst du den Effekt auf dich entsprechend multiplizieren. Wenn du die Purge-Koalition verlassen willst, musst du nicht nur dein Instagram und dein X Konto aufgeben, sondern eigentlich alles von big Tech: Google, Tiktok und alle Metadienste. Das ist ne Menge Lockin.

Was bedeutet das für dich?

Das bedeutet, dass die Koalition dadurch bemächtigt ist, mehr und schlimmere Dinge zu tun, die gegen deine Interessen, Erwartungen und Prinzipien verstoßen, bevor du die Abhängigkeit auflöst. Effekt: Der Purge wird als Pfadgelegenheit für die Koalitionäre real. Und was ihnen sonst noch so einfällt.

Es bedeutet auch – das muss man sich vergegenwärtigen – auch für alle anderen Nutzenden. Du schaffst den Absprung vielleicht, weil du nicht so investiert bist, in die beteiligten Plattformen.

Aber wie die Formel nahelegt und wir am Beispiel der Twitterübernahme gesehen haben, ist die Wahrscheinlichkeit für Nutzende zu gehen, umgekehrtproportional zu ihrem Erfolg auf der Plattform. Klar, die Großen Accounts haben am meisten zu verlieren und weil sie da bleiben, halten sie auch den Großteil der anderen Nutzenden auf der Plattform. Und weil große Accounts auch außerhalb eine große Öffentlichkeitsmacht haben, verändert sich der Diskurs, auch über die Plattform hinaus.

Wenn du die Werte für unrealistisch hälst, oder Dinge ausprobieren willst, kannst du auf diese Website gehen und an allen Werten rumspielen.

Die Möglichkeit der Purge-Koalition ist real und katastrophal gleichzeitig. Wie ich im Newsletter schreibe:

Was uns bevorsteht, ist die endgültige Graphnahme und Gleichschaltung der digitalen Öffentlichkeit durch Trump, Netanjahu und ihre Tech-Oligarchenfreunde.

Der Newsletter hat leider die Message nicht rüberbringen können, das Feedback war zwar positiv, aber auch nicht tiefgehend oder kritisch. Daher ein extra Aufruf: Bei Kritik, Fragen und Unklarheiten, schreibt gerne in die Kommentare oder schreibt mir ne Mail.

Um aber einem Einwand vorauszukommen: Nein, die Pfadalternativen werden sich nicht schon von allein bilden, „wenn der Markt dafür da ist“. Das ist neoliberal gebrainwashter Bullshit.

Ich hab früher immer gesagt: Der Markt sind drei Oligarchen im Trenchcoat und ich weiß, dass das eine etwas unterkomplexe Sichtweise ist. Was ich eigentlich meine: Der Markt ist Infrastruktur – relational materielle Infrastruktur: In diesem Fall Datencenter, Glasfaserleitungen, aber eben auch: pfadabhängige Beziehungen, Verbindungen, Bedürfnisse, soziale Kontakte, berufliche Chancen, etc. die außerhalb der Plattform erst mühsam wieder aufgebaut werden müssen – wenn das überhaupt geht.

Mit der politischen Ökonomie der Pfadgelegenheiten können wir deswegen weniger unterkomplex sagen:

„Der Markt“, aus Usersicht, ist die beliebig fein granular aufschlüsselbare Subsitutionsmatrix von oligarchenabhängigen Pfadgelegenheiten im Trenchcoat.

Natürlich werden freie Konkurrenzplattformen – wie bei der Twitterübernahme – im Falle des Purge enormen Zulauf haben und unten am Boden sieht es dann manchmal so aus, als würde man das Spiel gewinnen. Aber schau, was es bei der Twitter-Übernahme geschehen ist: die meisten sind geblieben und Mastodon, Bluesky und Threads haben X nur eine Delle verpasst, aber seine Hegemonie als öffentlichen Diskursraum nicht wirklich angegriffen.

Netzwerkeffekte sind real. Es wird Zeit, sich mit ihnen zu befassen.

Edit 26.12.2025 Es geht los. Langsam und Scheibchenweise. Rückblickend müssen die Sanktionen gegen Nicolas Guillou, den Richter am Internationalen Strafgerichtshof, als einer der ersten Fälle des Purges kategorisiert werden. Sein Leben seitdem schildert er im Interview so (via KL74):

Im Alltag von Guillou bedeutet das, dass er vom digitalen Leben und vielem, was heute als Standard gilt, ausgeschlossen ist, schilderte er der französischen Zeitung Le Monde. All seine Konten bei US-Unternehmen wie Amazon, Airbnb oder PayPal wurden von den Anbietern sofort geschlossen. Online-Buchungen, wie über Expedia, werden sofort storniert, selbst wenn es um Hotels in Frankreich geht. Auch die Teilnahme am E-Commerce sei ihm praktisch nicht mehr möglich, da US-Unternehmen auf die eine oder andere Weise immer eine Rolle spielen, und es diesen strikt untersagt ist, mit Sanktionierten in irgendeine Handelsbeziehung zu treten.

Als drastisch beschreibt er auch die Auswirkungen, am Bankenwesen teilzunehmen. Zahlungssysteme seien für ihn blockiert, da US-Unternehmen wie American Express, Visa und Mastercard quasi über ein Monopol in Europa verfügten. Auch das restliche Banking beschreibt er als stark eingeschränkt. So seien auch Konten bei nicht-amerikanischen Banken teilweise geschlossen worden. Transaktionen in US-Dollar oder über Dollar-Konversion sind ihm verboten.

Inzwischen haben wir auch in Deutschland Fälle: Die Organisation HateAid wurde mit einer Einreise-Sanktion belegt und es sieht so aus, als ob die Rote Hilfe und andere antifaschistische Organisationen auf die Terror-Liste gesetzt wurden, weswegen sie alle ihre Bankkonten verloren.

In der Politik wird nicht geahnt, was für eine Pfadentscheidung diese Fälle sind. Sie werden darüber entscheiden, ob es in Zukunft noch eine Europäische Union gibt und ob es in Deutschland – oder irgendwo auf der Welt – noch Meinungsfreiheit geben kann.

Mit den Sanktionslisten baut die Trump-Administration eine Multifunktions-Infrastruktur, mit der sie Kritiker*innen in der gesamten Welt gezielt zum Schweigen bringen kann und alle anderen per Chilling-Effekt einschüchtert. Wer nicht spurt, kommt auf die Liste und seine Agency wird ökonomisch und sozial amputiert.

Ich habe wenig Hoffnung, dass die EU oder Merz den Ernst der Lage verstehen. Ich habe wenig Hoffnung, dass wir den richtigen Weg einschlagen. Auch weil das allgemeine Verständnis dieser neuen Art der Machtausübung weitgehend unterentwickelt ist.

An dieser Infrastruktur wird konkret seit dem Kirk-Attentat geschraubt. Sie bildet die strukturelle Waffe für den „Krieg“ des Weißen Hauses gegen die „Antifa“, wie Klen Klippenstein neulich berichtete (via KL72).

The administration’s frantic planning session precipitated by Kirk’s murder was formalized days later in Trump’s National Security Presidential Memorandum 7. Called “NSPM-7” by insiders, the sweeping directive targets radical left “terrorism” by relying on so-called indicators like “anti-Christian” and “anti-American” speech. (I’ve reported on the significance of NSPM-7 here.)

Banking compliance expert Poorvik Mehra told American Banker that NSPM-7 “is basically asking you to follow the money, but within ideological movements, and compliance teams immediately ask which customers put the banks at risk.” She anticipates that banks will respond to NSPM-7 by simply dropping affected clients rather than deal with the headache.

Ich denke, wir werden die nächste Zeit immer mehr solcher Fälle um uns herum erleben. Existenzen werden zerstört, aber können sich in der Vereinzelung nicht wehren.

Doch er große Purge kommt wie gesagt erst nach dem der Tiktok-Deal durch ist.

Pissed Magitus hat ein anschauliches Video, wie das ganze dann in der Öffentlichkeit gespielt wird. Das Zauberwort heist: „Terrorist“.

„whenever they throw t-word around it’s important to pay attention because it means something very draconian will go down … When the autorities use the t-word it means they give themselves an excuse not to follow the law anymore.“

Wir müssen die US-plattformen als Unternehmen inmitten einer großen Transition denken. Sie starteten als Consumer-orientierte Unternehmen, wurden zu Werberiesen und werden jetzt zu staatsnahen Rüstungsfirmen, mit angeschlossenem Bevölkerungs- und Öffentlichkeits-Management.

Alle Datencenter werden jetzt zu Waffen.

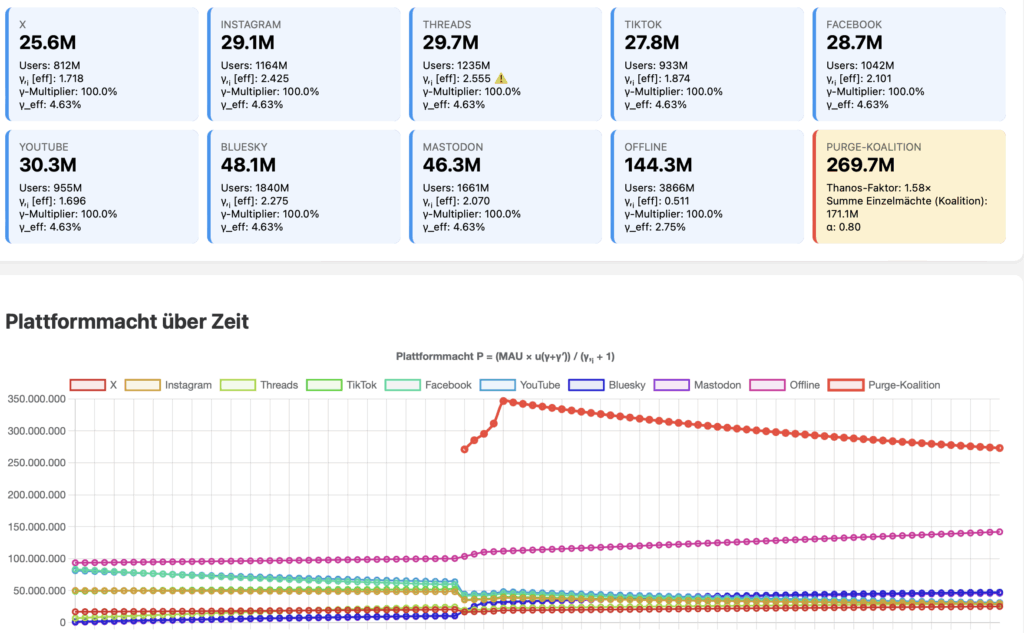

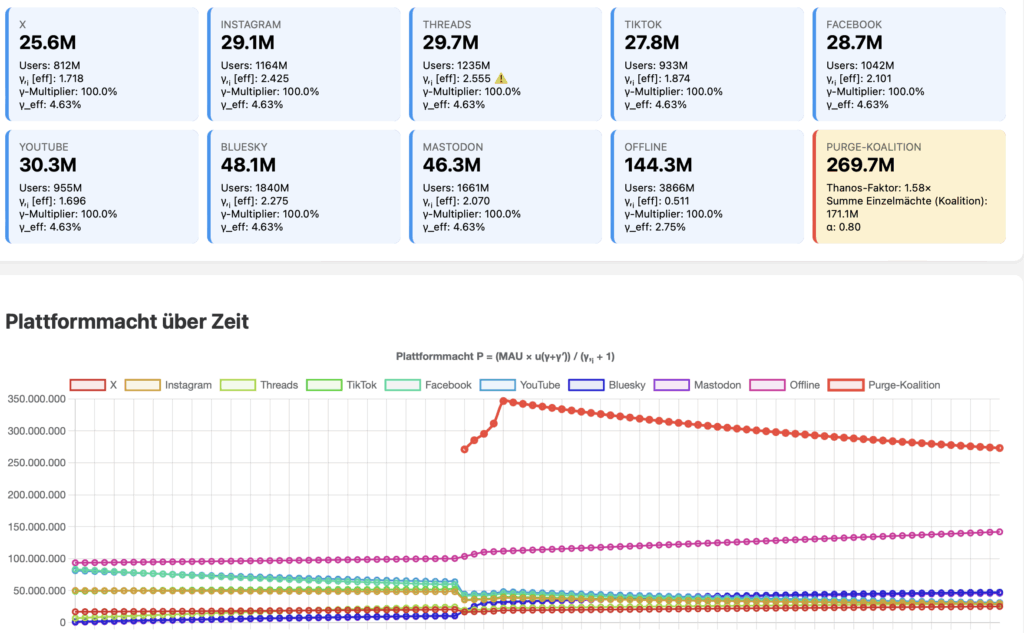

Edit 16.11.2025: Hier eine dynamische, zeitbasierte Simulation (in Zusammenarbeit mit ChatGPT und Claude).

Edit 16.11.2025: Hier geht es zu einem Explainer für die theoretischen Grundlagen des Ganzen.

Edit 5.10.25: Ein weiterer Einwand zum einfangen: Warum betrifft mich das? Ich bin gar nicht auf diesen Plattformen, nutze Bluesky/Mastodon, zur not les ich ein Buch?

Das ist das, was ich auf meiner langen Reise herausgefunden habe: man kann Netzwerkeffekte nur verstehen, wenn man aus der individualistischen Perspektive aussteigt und versucht, das Dividuum zu denken. Also zunächst sich selbst als Dividuum zu denken und dann von sich auf andere zu schließen und anschließen versuchen, mit dieser anderen Perspektive die Welt zu interpretieren. Bei dieser Übung bekomm ich dann nach und nach ein besseres Gespür dafür, wie die Dinge, wie z.B. Diskurs, Medien, Öffentlichkeit, Technologie, Macht, Kultur, Politik, etc. miteinander zusammenhängen und all das auch mit mir. Es ist tatsächlich mehr ein Einüben, als ein Verstehen. Ich selbst hab es bei Donna Haraway gelernt, aber es gibt auch andere Einstiege. Spinoza, Nikolaus von Kues, Deleuze, Guttari aber das haben mir nur andere berichtet.

Der Grund, warum es eher eine Übung ist, als ein Verstehen, ist natürlich, dass wir allesamt die Subjektperspektive des „Invididuums“ seit unserer Kindheit eingeübt (bekommen) haben, denn zumindest hier im Westen ist sie seit Anfang des 20sten Jahrhunderts die hegemoniale Perspektive auf die Welt und wie alle Standards haben Metaphysiken Switching Costs. Im Fall des Individuums sind es erhebliche Switching Costs, weil es als Pfadsetzung so tief in unserem dividuell kulturellen Koordinatensystem verankert ist und viele ihre Identitäten pfadabhängig darauf aufgebaut haben.

Aber wenn man sich an vielen Beispielen immer wieder plausibel macht, wie wie oft das Individuum als plausible Erzählung nicht funktioniert und stattdessen aufzeigt, auf wie vielfältige Arten wir immer schon miteinander verbunden sind und diese Beziehungen für sich und andere sichtbar macht, dann – das hab ich jedenfalls so erlebt – wird es stellenweise möglich, die Infrastrukturvergessenheit des individualistischen Blicks zu überwinden und naja, zu sehen, was vor einem liegt. Ich sags gleich: Das was man dann sieht, ist nicht schön, aber darum geht es: trotzdem hinsehen. Verstehen. Ein Stückweit ehrliche Verantwortung übernehmen für die Gesamtscheiße, denn ob wir wollen oder nicht: auch wir sind Komplizen, denn auch wir sind pfadabhängige Profiteure. Das ist das Projekt, dass ich in meinem Newsletter eigentlich verfolge: Die eilige Konstruktion einer Off-Ramp aus einem toxisch gewordenen Individualismus. Für mich selbst, aber auch für alle, die mitkommen wollen.

Anderes Beispiel: Klimawandel. Wir können ewig über individuelle „Footprints“ streiten, aber das lenkt nur von der Wahrheit ab, die zwar klar vor uns liegt, die aber nur wenige sehen wollen: wir haben unsere Infrastruktur – den Kapitalismus – so eskalieren lassen, dass sie uns erwürgt.

Das heißt, der Einwand: „Warum betrifft mich das?“ klingt bei mir ungefähr so, wie: Klimawandel muss mich nicht interessieren, ich kauf ja Bio.