Willkommen bei Krasse Links No 53. Holt Eure Episteme aus dem Rumpelkeller, heute enttarnen wir die Verdrängungserzählungen des „White Genocide“ als „Failure of Imagination“.

The Verge darüber wie Grok, Musks LLM, auf X in beinah jedem Reply den rechtsradikalen Talking Point eines „White Genocide“ setzte. Offenbar hatte „jemand“ (Musk) am Systemprompt rumgespielt.

Wednesday’s hours-long outburst saw Grok insert discussion of alleged white genocide in South Africa into various responses on X, no matter the topic. Grok discussed white farmers’ deaths in reply to a video of a cat drinking water, related the song “Kill the Boer” to a question about Spongebob Squarepants, and broke down the issue in full patois. Even OpenAI CEO Sam Altman got in on the action, poking fun at the rival chatbot’s public breakdown.

In a statement on X the company said that someone had modified the AI bot’s system prompt, “which directed Grok to provide a specific response on a political topic.” That modification “violated xAI’s internal policies and core values,” and the company says it has “conducted a thorough investigation” and is implementing new measures to improve “transparency and reliability.”

Schaut. Ich finde das genauso witzig wie ihr, aber mit zunehmend besserer Kontrolle des LLM-Outputs werden die Massen-Sprechakt-Waffen schon in naher Zukunft ihre Narrative sehr viel subtiler platzieren.

Dieses Elon Musk Interview auf Bloomberg ist derart „cursed“, dass es wahrscheinlich zum historischen Dokument wird.

Musk lügt und leugnet in einer Offensichtlichkeit, die einen fremdschämen lässt, während er gegenüber der Interviewerin immer aggressiver und beleidigender wird. Selten habe ich ihn derangter gesehen.

Yossi Bartal in Analyse & Kritik über Israels Millitäroffensive in einem bereits zusammengebombten Flüchtlingslager voller halbverhungerter und traumatisierter Menschen.

Der dazu ausgewählte operative Name »Streitwagen Gideon« bezieht sich auf den Richter Gideon, der in der Bibel nach einem siegreichen Krieg ein Massaker an einer rebellischen Stadt anordnet. Für »Streitwagen Gideon« sollen Zehntausende weitere Reservist*innen einberufen werden, um die neu definierten Kriegsziele zu erreichen.

Laut der israelischen Tageszeitung Haaretz sind diese Ziele zuerst das »Niederringen« der Hamas, die Besetzung und Entwaffnung des gesamten Gazastreifens, Angriffe auf zivile Regierungsstrukturen und die Konzentration der Bevölkerung in einem vom Militär verwalteten Massenlager.

Mittlerweile wird auch dem letzten klar, worum es hier geht.

Die genozidalen Zielsetzungen der israelischen Kriegsführung treten Tag für Tag klarer zutage. Führende Vertreter*innen aller Regierungsparteien – darunter mehrere Minister – fordern offen die »freiwillige Ausreise« der Palästinenser*innen aus Gaza und plädieren für eine jüdische Besiedlung des Gebiets. Hunderte dieser künftigen Siedler*innen haben sich bereits in sogenannten Kolonieeinheiten organisiert und sind unweit des Gazastreifens stationiert.

Dass es so kam, wie es kommen musste, lag auch an der Verdrängungsleistung im Westen, insbesondere in Deutschland, wo es immer noch als diskursives Rowdytum gilt, das G-Wort auszusprechen.

Das erklärte Ziel der israelischen Regierung – die Hamas zu vernichten, ohne dabei politische Lösungen mit palästinensischen Vertretern überhaupt in Erwägung zu ziehen – läuft faktisch auf die Vernichtung des Gazastreifens hinaus. Wer in diesem Zusammenhang in Deutschland weiterhin »Free Gaza from Hamas« ruft, legitimiert eine Politik, die genau das anstrebt.

»Free Gaza from Hamas« war nie eine ernsthafte politische Forderung, sondern ein rhetorisches Schild, mit der man sich aus der Verantwortung ziehen konnte. Bis es nicht mehr funktionierte.

Owen Jones über die sich verändernde Stimmung bezüglich des Genozids in UK.

Another Tory MP, Edward Leigh, stood up last week, declaring himself a member of Conservative Friends of Israel “for over 40 years, longer than anyone here”. His question was direct: “When is genocide not genocide?” He has been joined by his Tory colleague Mark Pritchard, who noted he had backed Israel for 20 years “pretty much at all costs, quite frankly”. Withdrawing that support, he too alluded to the coming reckoning: “I’m really concerned that this is a moment in history when people look back, where we’ve got it wrong as a country.” […]

A truth is dawning: that this will be remembered as one of history’s great crimes. Right now, the UN warns that 14,000 babies could perish in the next 48 hours without aid. The Israeli opposition leader and former general Yair Golan – who earlier this year declared, “We’d all like to wake up one spring morning and find that 7 million Palestinians who live between the sea and the river have simply disappeared” – now declares his country is “killing babies as a hobby”.

Ich finde das immer wieder bemerkenswert: Eine himmelschreiende materielle Realität ist für alle sichtbar zu beobachten und dennoch tun alle so, als gäbe es diese Realität nicht oder sie sei irgendwie nicht wichtig.

Bis die Realität so offensichtlich wird, so in your face, dass sie auch vom Letzten nicht mehr geleugnet werden kann und dann ist die Aufregung groß.

Wir haben es im Fall Epstein gesehen, als die amerikanische High Society noch jahrelang auf den Parties des bereits verurteilten Sexualstraftäter verkehrte. Wir sahen es bei der Odenwaldschule, über deren Mißbrauchsskandale erst 10 Jahre nach den ersten öffentlich bekannt gewordenen Fällen geredet wurde.

Wir sehen immer wieder, dass wir Dinge nicht sehen. Sehen ist eine soziale Praxis und unangenehme Themen brauchen einen Tippingpoint an aggregierter Aufmerksamkeit, bis sie wirklich gesehen werden.

Dieser extrem lesenswerte Aufsatz versucht zu verstehen, wie der Staat durch die Einführung von Künstlicher Intelligenz seine Art zu sehen verändert.

Die Frage, wie Staaten sehen, wurde das erste mal 1998 von James C. Scott in seinem populären Buch „Seeing like a State“ bearbeitet und nimmt dabei unter anderem die enge Verschränkung der Entwicklung der Statistischen Methodik mit der Entwicklung des modernen Staatsapparats in den Blick.

Petter Törnberg, Ola Söderström and Sophie Oldfield fragen nun wie sich dieser staatliche „Blick“ durch den technischen Paradigmenwechsel – weg von einfacher Statistik, hin zu Machine Learnings-Systemen verändert.

When states and societies understand themselves and their problems through new technologies, the implications go far beyond the mere technical: it represents a set of fundamental epistemic and political transformations of politics and governance (Amoore, 2023). As AI arises as means of seeing and governing populations, it hence “does not merely change the political technologies of governance, but is itself a reordering of politics, of what the political can be” (Amoore, 2023: 20). […]

The rise of AI governance may hence bring what Foucault (1966) referred to as an “episteme”: a configuration of knowledge that defines the ideas and assumptions that govern the way we conceptualize and inquire about the world, intrinsically linked to prevailing power structures.

Das ganze Paper ist wirklich lesenswert, aber hier seien nur die drei wichtigsten Veränderungen als Zusammenfassung aus der Conclusion zitiert:

First, statistics and its associated data operate on a defined “population” with particular attributes to be measured and correlated, thus defining the boundaries of a state based on a geographical area. AI and its associated forms of data however do not operate or delimit specific spaces or populations, but process flows of data that are often challenging to geographically delineate. AI is hence poised to challenge the relationship between states and their populations in complex ways, begging questions of who are among its citizens, and what is considered its territory.

Second, AI represents a shift from deductive to inductive statecraft, which implies the reconfiguration of the current foundation of politics. It signifies a move away from a deliberative model of politics, where policies are debated, contested, and negotiated, toward a technocratic model, where decisions are derived from data-driven insights and predictions. AI reduces the intractability and pluri-dimensionality of politics, thus foreclosing the possibility of other ways of understanding the world (Amoore, 2023). The rise of AI hence challenges the current foundation for political agency, raising crucial questions about the nature and scope of political agency in the era of AI. This suggests the need for research examining how citizens experience and engage with political processes in a landscape increasingly mediated by AI technologies—and whether a new politics can be built on its foundation.

Third, by representing a move from pre-defined variables to inferred “learned features,” AI suggests a shifting relationship to categories such as race and gender. The citizen of the AI state is defined not by fixed demographic variables, but by dynamic, data-driven profiles that can shift and evolve over time. The outcome is the possibility for the “state to address a cluster—to demand proof, to deny entry, to refuse a claim—even where this group simply never existed” (Amoore, 2021: 35). Concepts like “race” or “gender” are erased, and replaced by a collection of emergent features of a neural network, raising profound questions about the nature of identity and group membership in the AI state.

„Sehen“ heißt unterscheiden. Mit KI verändert der Staat, wie er Unterscheidungen vornimmt. Die Unterscheidungen in der Statistik sind grob und vereinfachend, die Unterscheidungen in der KI viel feingranularer, aber dafür kaum mehr adressierbar.

Ich würde auch nicht ausschließen, dass die Forschungsfrage irreführend gestellt ist, weil ich es nicht für ausgemacht halte, dass „Staaten“ unter den veränderten epistemischen Bedingungen überhaupt weiter existieren können.

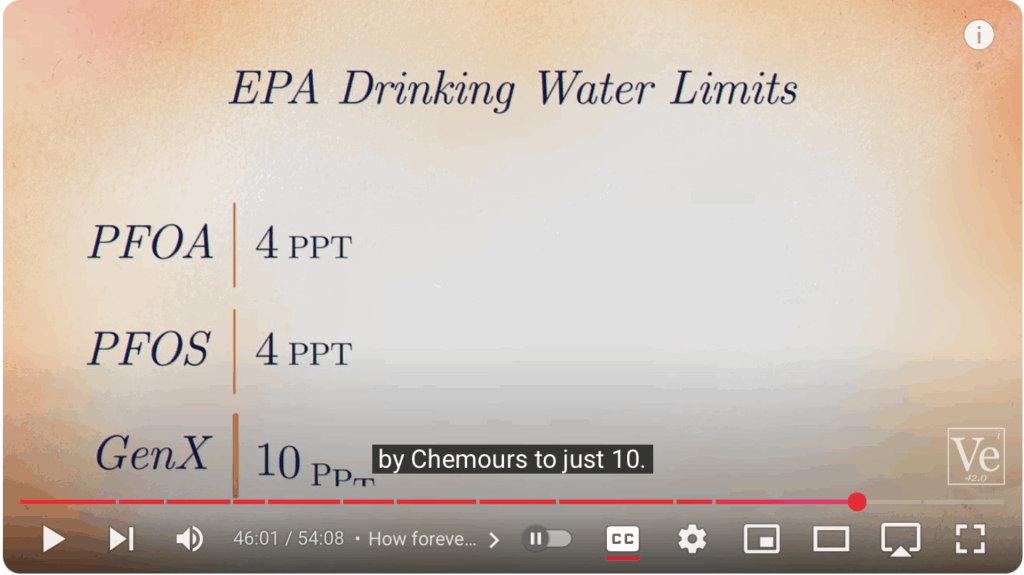

Ihr kennt das. In der Welt läuft alles nach Plan und eigentlich gibt es nicht viel, dass einem Sorgen macht und dann, Zack, kommt so ein sehenswerter Explainer über giftige „Forever-Chemikalien“ (PFAS) daher und ihr denkt: Huch, die Welt könnte ja doch untergehen?

In den USA haben die Demokraten gerade nichts besseres zu tun, als darüber zu diskutieren, ob sie von Biden und seinem Team über seine tatsächliche mentale Kapazität getäuscht wurden. Dazu dieses Ezra Klein Interview mit einem der Autoren eines der Bücher über das „Cover up“, Jacke Tapper.

Ich glaube, wir haben einfach eine völlig falsche Vorstellung davon, was eine Verschwörung ist und das größte Mißverständnis besteht in der Idee, dass Verschwörungen „heimlich“ sind. Wenn Bidens Verfall ein Cover-Up war, dann ein sehr schlechter und Ezra Klein macht im Interview mehrfach den Punkt, dass die Mitarbeiter*innen durchaus selbst an die Sprachregelungen glaubten, die sie der Presse erzählten.

Weil wir keine Individuen sind, die einfach „verdrängen“, sondern Dividuen, die sich über ihre Verdrängungserzählungen zu semantischen Verdrängungsgemeinschaften verbinden, basieren die meisten echten Verschwörungen auf Groupthink.

Wobei ich gleich einräumen will, dass es eigentlich nur Groupthink gibt, denn die Unterscheidungen, auf denen unsere Unterscheidungen basieren, sind ja niemals unsere eigenen. Alle Semantiken mit denen wir unsere Unterscheidungen machen, sind ererbt und erzählen immer schon Geschichten, die wir nicht unter Kontrolle haben.

Die materielle Realität ist normalerweise ein Korrektiv, dass den semantischen Raum ehrlich hält (weil hinfallen weh tut), aber das ändert nichts an der Tatsache, dass man sich erstaunlich lange gegenseitig in absurde Parallelwirklichkeiten hineinreden kann. Sekten, Kulte und Crypto funktionieren so.

Die wirklichen Verschwörungen bestehen oft nur aus einem Set an halbplausiblen Talkingpoints, die wie ein Mantra öffentlich wie in kleiner Runde ständig gesummt werden, mit denen man sich selbst und die Öffentlichkeit täuscht.

Vielen dank, dass Du Krasse Links liest. Da steckt eine Menge Arbeit drin und bislang ist das alles noch nicht nachhaltig finanziert. Diesen Monat komme ich immerhin auf über € 400,- von den angestrebten 1.500,-. Mit einem monatlichen Dauerauftrag kannst Du helfen, die Zukunft des Newsletters zu sichern. Genaueres hier.

Michael Seemann

IBAN: DE58251900010171043500

BIC: VOHADE2H

Die Zeit hat ein sehr lesenswertes Interview mit Klaus Theweleit, um den es in den letzten Jahren still geworden ist und er erklärt seine Gründe dafür.

Ich habe am Abend vor Putins Überfall auf die Ukraine in einer Diskussion in einem Buchladen hier in Freiburg gesagt: Das macht er nicht, das ist ausgeschlossen. Und morgens um sieben sagt mir meine Frau, ich solle Radio hören. An meiner Einschätzung stimmte nichts. Das sagt doch etwas aus über die Mängel der eigenen Wahrnehmung.

Ich spüre das sehr. Nicht nur, weil auch mich der Überfall auf dieselbe Art überrascht hat, sondern weil ich eigentlich seit 2015, seit dem Brexit, mit ständigen Zusammenbrüchen meiner Weltmodelle kämpfe: Trump I, Corona und die Reaktionen darauf, Ukrainekrieg, Musks Twitterübernahme, der 7. Oktober und die Folgen und zuletzt die Dampfwalze von Trump II.

Und die erste Reaktion ist natürlich, die direkt angrenzenden Erzählungen in Frage zu stellen. Man fragt sich: was habe ich übersehen? Welche Macht haben Plattformen? Wie funktioniert Rechtspopulismus wirklich? Wie tickt Putin? Sind meine gelernten Erzählungen über Israel wirklich richtig? Was sind die Erzählungen, die ich nicht kenne? Welche Unterscheidungen sind wirklich relevant? Wo ist der Blinde Fleck in unserem gemeinsamen semantischen Blick, der uns gerade in die Katastrophe führt?

Theweleit erzählt vom polnischen Soldaten Karski, der sich im zweiten Weltkrieg in die Konzentrationslager schmuggelte, aber dessen Bericht von den Amerikanern nicht ernst genommen wurde, weil das Gesehene das Vorstellbare überstieg.

Theweleit schließt nicht aus, dass auch wir gerade in einem ähnlichen „Failure of Imagination“ leben:

Ich möchte zumindest die Frage stellen, ob sich mit der Spezies Mensch nicht gerade wieder etwas vollzieht, wie in der Geschichte von Karski, das unsere Auffassungsmöglichkeit übersteigt. Und ob die floskelhafte und bescheidwisserische Sprache, in der öffentlich gesprochen wird, uns nicht eher im Weg steht. Politiker und andere tun so, als wüssten sie, wovon sie reden. Sie wissen es meist nicht.

Wie Theweleit trage ich diesen Zweifel seit einigen Jahren mit mir rum und was ich mich dabei immer frage, ist, wie tief der Bruch geht? Wo sind wir falsch abgebogen? Wie tief sitzt die Ideologie? Ist nicht schon die ganze Sprache falsch?

Ja, die Sprache, die ich allenthalben höre, fasst es nicht. Das ist wie bei den Quantenphysikern, die keine Worte mehr finden für die Fähigkeiten der neuen Computergenerationen, die sie erfinden. Gottfried Benn schrieb, unsere Sprache sei hinter der tatsächlichen Entwicklung der Menschheit weit zurück. Auch deshalb wirkt das Gerede von Politikern heute so formelhaft. Man hört sie immer dasselbe sagen, als seien wir alle schwer von Begriff. Diese Sprache ist auch eine Art Panzer, der vor dem schützt, was schon real ist, aber was man nicht beschreiben kann oder will.

Auch Theweleit ahnt, dass etwas faul ist, mit der Erzählung des Individuums.

Man sollte immer davon ausgehen, dass ein Mensch nicht alleine existiert. Die Zahl eins wäre zu streichen. Philosophen und Historiker gehen immer von der Zahl eins aus: Das Hirn denkt, das Subjekt agiert. Das einzelne Subjekt aber gibt es nicht, das ist eine historische Schimäre. Das Subjekt beginnt zwischen Zweien; dann Dreien, Vieren – die Konstellation ist erweiterbar.

Auch ich persönlich setze den epistemischen Bruch beim Individuum an, also der Unterscheidung von „Res Cogitans“ (wo sich das Denken vollzieht) und „Res Extensa“ (der äußerlichen Welt).

Die allgemeine Infrastrukturvergessenheit, die Idee des Marktes als Ort des Tausches „informierter Akteure“ und „Nutzenoptimierer“, der Kolonialistische Blick, Öffentlichkeit als Ansammlung von Individuuen mit „Meinungen“, Intelligenz als lineare Skala, Neoliberalismus und zuletzt der Fiebertraum der AGI – all diese Erzählungen sind downstream von dieser falschen Unterscheidung.

Und jetzt fliegen uns all diese Erzählungen um die Ohren.

Heise über die Sperrung des Microsoft E-Mail-Accounts des Chefermittlers des Internationalen Stafgerichtshofs, Karim Khan.

Microsoft is increasingly coming under fire for blocking the email account of the chief prosecutor of the International Criminal Court (ICC), Karim Khan. US President Donald Trump sanctioned the court in The Hague in February after a panel of ICC judges issued arrest warrants against Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his former Defense Minister Yoav Gallant for war crimes in the Gaza Strip in November. […]

Microsoft blocked Khan’s email account without further ado, reports AP. The 55-year-old Briton was thus forced to switch to the Swiss email provider Proton, ICC employees are said to have described. According to the report, Microsoft did not want to comment on this. Khan’s bank accounts in his home country of Great Britain were also blocked. Even employees of a civil society organization that plays a central role in gathering evidence and locating witnesses have withdrawn money from US bank accounts to secure it from confiscation.

Wir können uns natürlich weiterhin gegenseitig erzählen, dass unsere Gesellschaft auf amerikanischen Infrastrukturen sicher läuft, während die USA sich in ein faschistisches Regime verwandeln, mit den Tech-Lords an forderster Front.

Oder wir könnten entscheiden, dass das unsicher ist.

Im Klimablog „We don’t have Time“ gehen sie davon aus, dass bisherige Klimaprognosen um biszu 50 % zu optimistisch waren.

The increased rate of global warming has shocked even the experts. Global temperatures in 2023, 2024 and 2025 so far has shattered previous records, and not by a little. Scientists have long known that greenhouse gas emissions are driving global warming, but the recent spike is faster and larger than anyone expected. Something is accelerating climate change, and we don’t fully understand what it is.

Pioneering climate scientist James Hansen—the man who first warned the U.S. Senate about global warming in 1988—is now raising a terrifying new alarm. He points to “cloud feedback” as the likely culprit: rising temperatures are thinning the clouds that once helped cool our planet by reflecting sunlight back into space. With fewer clouds, more heat stays in the system—triggering even faster warming.

If Hansen is right, the implications are staggering. The Earth’s climate could be 50% more sensitive to CO₂ than previously estimated by the IPCC. That would mean all our current climate models severely underestimate how bad things could get.

Der Klimaforscher Sebastian Seiffert stellt in diesem Blogbeitrag frustriert fest, dass Klimaschutz gescheitert ist.

Mitte der Zwanzigerjahre ist der Klimaschutz gesellschaftlich gescheitert. Das Momentum von 2019 ist verloren. Es ist nicht gelungen, den globalen CO₂-Peak bis zur Hälfte der Zwanziger zu erreichen; gefolgt von einem unfassbar steilen Reduktionspfad, steiler noch als beim kurzen globalen Innehalten im März 2020.

Stattdessen steigen Temperaturen und Emissionen weiter, und Eigendynamiken im Erdsystem kommen in Fahrt — während sich Gesellschaften global von all dem mehr und mehr abwenden; messbar von einer Wahl zur anderen. Ich erinnere mich an jeden einzelnen dieser Abende. Sei es der gescheiterte Berliner Klimaentscheid 2023, die Europawahl 2024, oder die Bundestagswahl 2025. Es ist brutal, wenn dir bewusst ist, wie es um das Klima steht und was das bedeutet, und du dann wieder und wieder pünktlich um 18 Uhr erfährst, dass große Teile der Gesellschaft auf all das einfach keinen Bock haben. Es sticht ins Herz, wenn du danach deine zwei kleinen Kinder ins Bett bringst, die dort selig und unschuldig mit ihren Stofftieren einschlafen und noch nichts von ihrer Zukunft ahnen.

Ich glaube, es braucht derzeit weniger Zahlenkolonnen und IPCC-Berichte und mehr komplett ausrastende Wissenschaftler*innen.

Wie ich seid ihr sicher auch schon mal darauf hingewiesen worden, dass „rote Hände“ ein antisemitisches Symbol der Hamas sei. Matthias Monroy im ND:

In Deutschland hat dieses Narrativ vor zwei Jahren »Belltower« verbreitet. Die von der Amadeu-Antonio-Stiftung betriebene Webseite bezeichnete die Verwendung des Symbols der roten Hände als »Dogwhistle-Taktik«: Für die Mehrheit der Betrachter*innen wirke es harmlos, bei Jüd*innen solle es aber an das Gewaltereignis in Ramallah erinnern – nach dieser Lesart also als eine bewusste Provokation. […]

Jedoch wird das Symbol der roten Hände seit Jahrzehnten in unterschiedlichen politischen und aktivistischen Kontexten genutzt, etwa in den 60er Jahren bei Protesten gegen den Vietnamkrieg, gegen den chilenischen Diktator Augusto Pinochet oder Wladimir Putin – was auch »Democ« nicht bestreitet. Frauenrechtsbewegungen, Klimaaktivist*innen und Tierrechtler*innen verwenden es ebenso. Am jährlichen »Red Hand Day« am 12. Februar demonstrieren Menschen weltweit mit roten Händen gegen den Einsatz von Kindersoldaten.

Dass Beltower sich sowas ausdenkt ist die eine Sache, dass die gesamte Medienlandschaft das völlig unkritisch übernimmt, eine andere. Wer den Antisemitismusvorwurf erhebt, ist im Recht, egal, was dahinter steckt. Und so wird die „Verbotenen Zone“ Stück für Stück ausgeweitet, um jede pro-palästinensische Äußerung zu delegitimieren.

Es liegt nahe, dass die Unterstellungen helfen sollen, palästinasolidarische Stimmen zu maßregeln – wie es in Deutschland derzeit in nie dagewesenem Maße geschieht.

Schwer vorstellbar, dass es bei „From the River to the Sea …“ anders gelaufen ist. Wie konnten wir je auf die wilde Idee kommen, dass das Zurückfordern von gestohlenem Land „antisemitisch“ sei?