Willkommen bei Krasse Links No 20. Hübscht Eure Weltmodelle auf, heute sagen wir dem Westen adieu.

Programmingnote: Beim Schreiben der letzten beiden Newsletter habe ich eine gewisse Erschöpfung gespürt, daher wird die nächste Ausgabe ausfallen.

Reuters hat eine verdeckte Informationsoperation der US-Geheimdienste aufgedeckt, die in der Hochphase der Pandemie aktiv daran arbeitete, Desinformationen über Covid-Impfungen zu verbreiten. Es wurden dabei in erster Linie Bevölkerungen außerhalb des Westens, besonders in Zentralasien und Nahost, anvisiert und das Ziel war, den in China entwickelten Impfstoff Sinovac zu diskreditieren.

The U.S. military’s anti-vax effort began in the spring of 2020 and expanded beyond Southeast Asia before it was terminated in mid-2021, Reuters determined. Tailoring the propaganda campaign to local audiences across Central Asia and the Middle East, the Pentagon used a combination of fake social media accounts on multiple platforms to spread fear of China’s vaccines among Muslims at a time when the virus was killing tens of thousands of people each day. A key part of the strategy: amplify the disputed contention that, because vaccines sometimes contain pork gelatin, China’s shots could be considered forbidden under Islamic law.

The military program started under former President Donald Trump and continued months into Joe Biden’s presidency, Reuters found – even after alarmed social media executives warned the new administration that the Pentagon had been trafficking in COVID misinformation. The Biden White House issued an edict in spring 2021 banning the anti-vax effort, which also disparaged vaccines produced by other rivals, and the Pentagon initiated an internal review, Reuters found.

Ich bin ehrlich überrascht, wie überrascht ich bin, dass hybride Kriegsführung nicht nur von Russen und Chinesen betrieben wird?

Die Chief Technical Officer von OpenAi, Mira Murati gab ein On-Stage-Interview und lies Folgendes in einem Nebensatz fallen:

„inside the labs we have these capable models and you know they’re not that far ahead from what the public has access to for free“

Man vergleiche das mit den Aussagen, die ihr Boss Sam Altman immer so fallen lässt. Schon Ende letzten Jahres ließ er die Phantasie bei seinen Zuhörern sprudeln, als er sagte:

„On a personal note, like four times now in the history of OpenAI, the most recent time was just in the last couple of weeks, I’ve gotten to be in the room when we pushed the veil of ignorance back.“

Und noch vor ein paar Wochen sprach er davon, dass GPT-4 längst überholt sei:

„GPT four is the dumbest model any of you will ever, ever have to use again, by a lot.“

Man muss diese Divergenz in den Aussagen zwischen CTO und CEO im Kontext der Mechaniken des KI-Hypes verstehen. Zentral in diesem Narrativ ist das, was man in der KI-Forschung als „Scaling Laws“ bezeichnet, was im Grunde erstmal nur die Suche nach dem optimalen Verhältnis der Menge von Trainingsdaten und Parametern (also Größe des neuronalen Netzes) und die zu investierende Menge an Computerpower bezeichnet. Aber eine populäre Annahme hinter den Scaling Laws ist, dass man die Modelle mit der richtigen Mischung aus Daten, Parametern und Compute bis zur AGI hochskalieren kann.

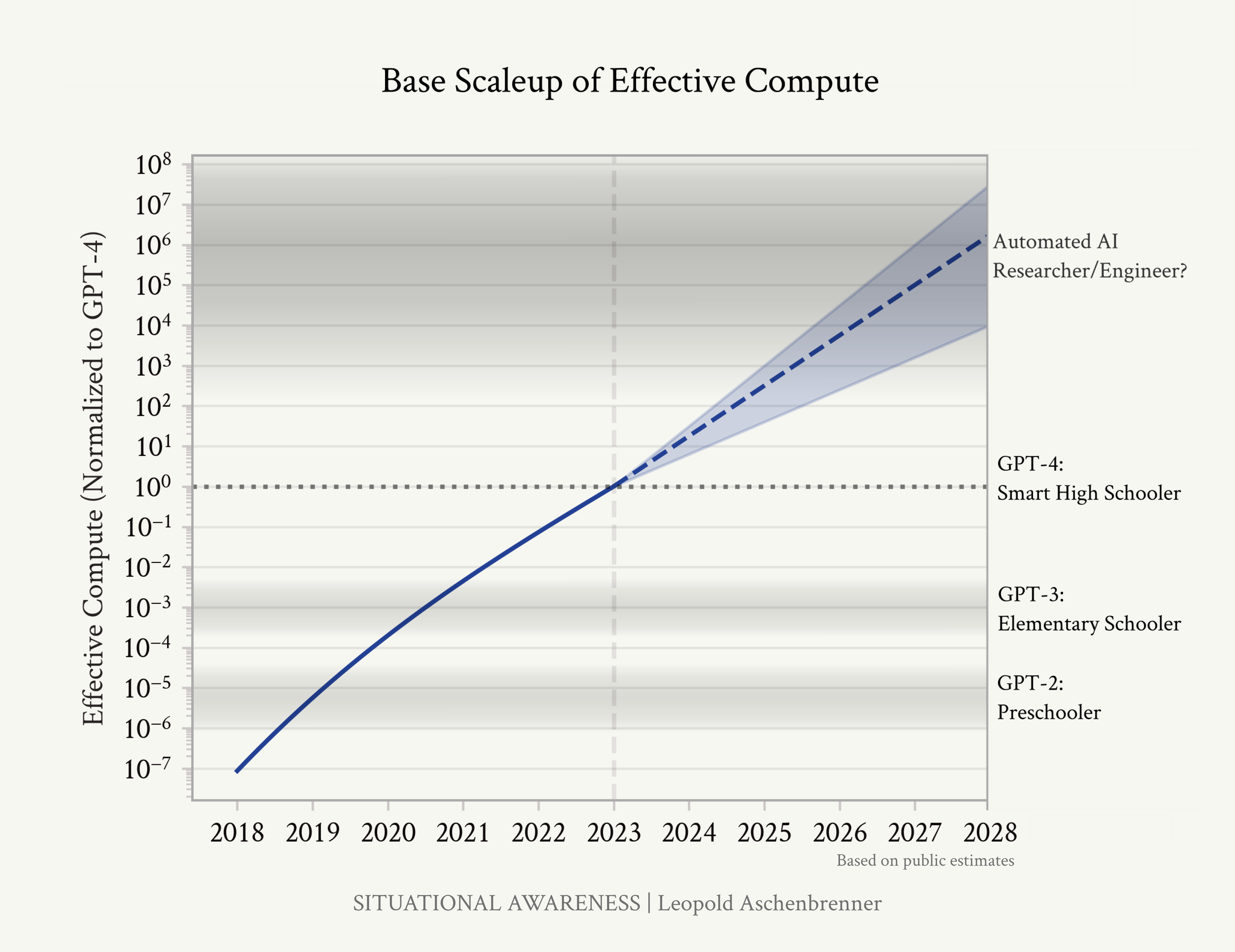

Neulich hatte Leopold Aschenbrenner, deutschstämmiger Silicon-Valley-Karrierist und kurzzeitiger OpenAI-Mitarbeiter diese plumpe Logik in einem 160 Seiten langen Essay zur Karikatur zugespitzt. Aschenbrenner erklärt das Wettrennen für AGI als eröffnet und rechnet mit seinem Eintreffen bis spätestens Ende des Jahrzehnts. Grundlage sind auch hier die Scaling Laws, referenziert als „Orders of Magnitude“ (OOPs), und nur mit echt ausgedachten LLM-Benchmarks wie „Pre-Schooler“, „Elementary Schooler“ und „smart High-Schooler“.

Aschenbrenner verbindet die Scaling-Laws mit der Vorstellung von Intelligenz als lineare Hierarchie, die irgendwo bei der Amöbe anfängt und sich über die Tierwelt nach oben zum Menschen und von dort durch die Bildungsgrade arbeitet, um schließlich beim KI-forschenden Mathe-PHD aus Harvard zu enden, jedenfalls vorläufig bis 2027.

Aschenbrenners Paper ist die Innenansicht der Ideologie, die Microsoft gerade dazu bringt, hunderte von Milliarden Dollar in dedizierte Rechenzentren zu investieren; die Google dazu anhält, das Web und damit ihre eigene Lebensgrundlage zu abtöten, in der vagen Hoffnung mit AGI den besseren Deal zu haben; sie bringt Elon Musk dazu, seinen eigenen Bankautomaten (Tesla) zugunsten eines imaginierten xAGI zu plündern und macht Nvidia zur wertvollsten Firma der Welt.

Silicon Valley geht All-In und setzt den Staatshaushalt eines mittelgroßen Industrielandes auf eine vermeintlich bevorstehende „Intelligenz-Explosion“, deren Horizont kein Science-Fiction-Roman bisher fähig war, zu imaginieren. In diesem Narrativ schreitet der Westen (= die Menschheit!) demnächst durch den Endpunkt seiner eigenen Zukunftsvorstellungen.

Doch wenn Murati eineinviertel Jahre nach dem Release von GPT-4 andeutet, dass alles, was OpenAI in ihren Laboren so testet nur wenig besser ist, dann werden auf einen Schlag alle exponentiellen Graphen zur Makulatur.

In der taz schimpft Mattias Kalle über Volt und ich weiß, was er meint, aber er trifft nur so halb.

Und vielleicht ist es genau das, was mich so stört und wütend macht: dass es eine durch und durch populistische Partei ist, die mithilfe von Werbung aus der Mottenkiste aber so tut, als sei sie progressiv oder neu oder anders oder links.

„Volt“ ist ein Politik-Start-up von reichen Schnösel-Kids, die versuchen, die Leere in ihren Herzen mit Sinn und Inhalt zu füllen. Ist aber auch nur so ein Gefühl.

Das Problem an Volt ist nicht ihr Populismus, sondern im Gegenteil ihre Sternenflottenoffizierhaftigkeit. Sie positioniert sich als linksliberal-pragmatische „Good policy“-Alternative zu den als zu „ideologisch“ empfundenen Linken und Grünen. Mehr noch als die herkömmlichen Parteien sehen sie die Gesellschaft als Ansammlung von Problemen und Politik als den Wettbewerb um die besten Lösungen für diese Probleme.

Wir brauchen aber keine „Lösungen“. Egal ob für die Klimakrise oder die soziale Ungleichheit: Lösungen haben wir genug. Stattdessen verhindert … irgendwas seit Jahrzehnten erfolgreich, dass wir diese Lösungen auch anwenden?

Was fehlt ist der richtige Konflikt. Wir brauchen das Gegenteil von Volt, nämlich eine wirklich radikal bis plump linkspopulistische Massenbewegung, die mit nackten Fingern auf zu gut angezogene Milliardäre zeigt und ihnen irrational kreischend den Krieg erklärt.

Die Journalisten Evan McMorris-Santoro und Alex Roarty stellen in einem Artikel für Notus fest, dass die Abkehr von X gescheitert ist.

But he stands by his point: Political elite circles are on Twitter once again, only in a weirder fashion than before Elon Musk took over at the end of 2022. The argument is over; the hellsite is back. It’s a win for Musk, but one that people absolutely do not want to hand to him. In interviews, users said Twitter is not what it was, but also it’s not as bad as it was in the most chaotic days after it became Musk’s to do with as he pleases. People do not like to be on it, but they also once again have to be. Two years after words like Mastodon, BlueSky, Post and Threads became rallying cries and users declared war on the blue check, those who made Twitter what it was in the days before Musk have returned to using X.

Ryan Broderick hält diese Beobachtung allerdings für den typischen Fehlschluss einer orientierungslosen Journalistenkaste.

„Look, I get why reporters are reticent to get off X. Even with its new algorithmic For You tab, it’s still the only site that you can semi-reliably share real-time information on. But I would also argue that the fact that a massive chunk of yet-to-be-laid-off political journalists using a platform no one else is on is exactly why this election does not feel like it’s even happening.“

Aber es sind eben nicht nur die Journalist*innen. In diesem Paper haben Wissenschaftler*innen der Universität von Pennsylvania die versuchte Migration von 7542 wissenschaftlichen Accounts auf Mastodon verfolgt und kommen zu einem bedrückenden Fazit: nach einer initialen Phase der Migrationseuphorie verstummten die meisten innerhalb kürzester Zeit.

Among the users we tracked, the majority failed to maintain the same level of activity. This could be attributed to steep learning curve compared to twitter as well as competition from more user-friendly platforms like Bluesky and Threads. These alternatives might have drawn away potential users exacerbating Mastodonś difficulties in becoming a central hub for professionals communities.

Seit Jahren weise ich immer wieder auf die grundlegende Kraft der Netzwerkeffekte (oder wie ich es im Buch nenne: Netzwerkmacht) hin. Wer’s nicht kennt: Menschen gehen dort hin, wo sie andere Menschen finden, mit denen sie reden können, Überraschung! Alle technischen Features und Sperenzchen, KI, Algorithmus, dezentral, zentral, Protokoll, Dienst – alles völlig Wumpe gegen die Netzwerkeffekte. Netzwerkmacht ist eine Art soziale Gravitation, die Netzwerke erfolgreich macht und sie als Entitäten zusammenhält.

Und das bedeutet eben auch, dass die vielen konkurrierenden Angebote, die den Umstieg von X beschleunigen wollten, ihn in Wirklichkeit verunmöglicht haben. Hätte es EINE Alternative zu X gegeben, hätte der Umstieg zumindest eine Chance gehabt? Jetzt verteilen sich die X-ilant*innen eben auf nicht-öffentlichkeitsfähige Kleinst-Netzwerke und verlieren entsprechend sofort das Interesse.

Und das bedeutet, dass X zwar enormen Schwund zu verbuchen hat und ja, nur noch ein Schatten von Twitter ist. Aber in dieser Gemengelage muss es seine alte Stärke nicht behalten, um am Ende zu triumpfieren. Es reicht, wenn X am Ende dieses Zersplitterungprozesses das relativ gesehen relevanteste der Kurznachrichten-Diente bleibt, denn dann ist es der logische der Ort, an dem sich wieder alle sammeln werden – Nazipropandawaffe hin oder her.

(Nein, ich werde nicht wieder zurückgehen.)

Der Ingenieur Walter Zeug war im Future Histories Podcast und erzählt von den Möglichkeiten der „Life Cycle Analysis“ für die demokratische Planwirtschaft.

Wer in dem Diskurs nicht drin ist: seit etwa Hundert Jahren wird diskutiert, wie man Planwirtschaft als Ressourcen-Allokations-Ansatz als Alternative zum Markt sinnvoll auf die Beine stellen kann. Die originale Diskussion wird heute als „Socialist Calculation Debate“ bezeichnet, aber seit dem Aufkommen der digitalen Technologie und ihrer enormen Effektivität bei komplexen Koordinierungsaufgaben wurde das Interesse an dieser Frage wieder neu entfacht und Jan Goos‘ Future Histories hat sich dem Thema wie kein anderer Podcast angenommen.

Das spannende an Walter Zeug ist, dass er als Ingenieur echte und materiell erprobte Erfahrung in der Evaluation von Produktions- und Nutzungsprozessen mitbringt und daher, statt in Theorien herumzufabulieren, wie die meisten von uns, konkrete Anhaltspunkte liefern kann, wie eine postkapitalistische Wirtschaftsordnung aussehen könnte.

Zeug spricht über einen Ansatz, den er „Holistic and integrated Life Cycle Sustainability Assessment“ (HILCSA) nennt, und das scheint tatsächlich ein guter Startpunkt zu sein, um über die Möglichkeiten einer demokratisch geplanten Wirtschaft nachzudenken, weil sie fähig zu sein scheint, Material- und Energie-Flüsse über die gesamte Lebenszeit der Produkte – von der Herstellung über die Benutzung bis zur Entsorgung – einzufangen und diese Flüsse mittels Software sogar abbilden kann. Einer kybernetischen Planwirtschaft steht also nichts mehr im Weg?

In diesem Newsletter sehen wir Wirtschaft bekanntlich als ein Netzwerk von Abhängigkeiten und Infrastrukturen, weswegen ich die Fokussierung auf Materie- und Energie-Flüsse grundsätzlich begrüße. Dennoch spüre ich immer auch einen leichten Volt-Vibe bei diesen Diskussionen?

Zum Einen ist Planwirtschaft am Ende ja auch nur wieder eine „Lösung“ und zum Anderen sogar eine in gewisser Weise unpolitische Lösung, jedenfalls solange sie nicht „Goodhart’s Law“ adressiert:

“When a measure becomes a target, it ceases to be a good measure.”

Wenn man Interessen und Messungen in einen Raum sperrt, werden Wege gefunden, beides miteinander zu alignen und an eine interessenlose Gesellschaft glaube ich auch jenseits des Kapitalismus nicht?

Das führt mich zu einem grundsätzlichen Kritikpunkt bei fast allen linken Utopie-Projekten: Machtfragen werden aus diesen Zukunftsvisionen meistens einfach ausgeklammert, ganz so, als ob mit der Überwindung des Kapitalismus auch alle Machtungleichgewichte aus dem Fenster fliegen?

Schimpft mich liberal, aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass das Rumlaborieren an neuen Formen der Ressourcenallokation nur halb so wichtig ist, wie die Entwicklung von dynamischen Systemen der Macht-Einhegung. Und nein, der Hinweis auf „Demokratie“ reicht mir nicht.

Abigail Thorn hat sich auf ihrem eh empfehlenswerten Channel „Philosophy Tube“ mal durch das ganze Werk von Judith Buttler gearbeitet und in ihrem Video dazu zeigt sie außerdem, wie der aktuelle Rechtsruck nicht ohne den „War on Gender“ zu denken ist, der sich vorgeblich gegen die Aushöhlung traditioneller Sex- und Gender-Konstruktionen wendet, aber in Wirklichkeit eigene Sex- und Gender-Konstruktionen, die in dieser Starrheit nie existierten, verbindlich machen will. Der Kulturkrieg um Sex und Gender ist für viele der Einstieg in die rechte Radikalisierung und daher muss der antifaschistische Kampf diese Linie genau im Blick behalten.

Ein anderer Aspekt, den ich von Buttler noch nicht kannte ist der Begriff der „Abjectification“, womit einer Form des “Otherings“ gemeint ist, mit der die Gesellschaft Menschen wegsortiert, deren Ausdrucks- und Lebensweise ihr so fremd sind, dass sie ihnen jede Subjektivität abspricht. Dazu gehören eben oft transgeschlechtliche Menschen, arme Menschen, Menschen mit Migrationshintergrund, etc. aber Buttler bezieht diesen Begriff unter anderem explizit auf den westlichen Umgang mit den Palästinensern.

Immer wenn in den letzten Jahren mein Blick auf die Lage der Palästinenser fiel, war mir schon irgendwie klar, dass das nicht richtig sein kann. Während Israel die eine Hälfte in einer Art halbautomatisierten Hühnerkäfig hält (den es gerade in Schutt und Asche legt), wird die andere unter dem Schutz der IDF von Siedlern terrorisiert und vertrieben. Ich schätze mal, dass auch von Euch niemand so leben will?

Doch sobald man versucht, die Unterdrückung der Palästinenser in Worte zu fassen, rennt man sofort in Probleme.

„Besatzung“ ist ein Wort, das naheliegt, doch Israel hat sich ja 2005 aus dem Gazastreifen zurückgezogen? Andere haben die Verhältnisse als „Apartheit“, bezeichnet, aber im Gegensatz zum Süd-Afrikanischen System gibt es nicht direkt zwei ausdefinierte Rechtssysteme für unterschiedliche Ethnien, sondern ein Rechtssystem für Israelis und einen Zoo an unterschiedlichen und willkürlich durchgesetzten Rechtssystemen für Palästinenser. Und obwohl sich jetzt ein Prozess des Internationalen Strafgerichtshofs mit der Frage beschäftigt, ob derzeit in Gaza ein „Genozid“ passiert, kann man auch hier gute Gründe finden, warum dieser Begriff (noch) nicht zutrifft. (Die Unsitte, dass man sofort Antisemitismusvorwürfe an den Kopf geknallt bekommt, wenn man einen dieser Begriffe gebraucht, gehört aber hoffentlich der Vergangenheit an, ja?)

Jedenfalls klafft irgendwo in der Überlappung von Besatzung, Apartheit und Genozid eine begriffliche Lücke, die das Leid der Palästinenser beschreibt, aber weil wir uns im Westen mit unterschiedlichen Begründungen jede Benennung dieser Leerstelle verbieten, gibt es schließlich auch kein Problem, oder?

Rabea Eghbariah ist palästinensischstämminger Jurist, der sich mit dieser epistemischen Ungerechtigkeit nicht abfinden will und schlägt in seinem Aufsatz einen eigenen juristischen Begriff für die Gewalt an den Palästinensern vor: „Nakba“

„Nakba“ heißt Katastrophe auf arabisch und damit wird gemeinhin die Vertreibung von 750.000 Palästinenser im Zuge der Staatsgründung Israels bezeichnet, doch Eghbariah argumentiert, dass die Nakba nie aufgehört hat. Die Nakba bezeichnet für ihn die andauernde Katastrophe aus anhaltender Vertreibung, verschleierter Rechtlosigkeit und Genozid auf Raten, in der die Palästinenser seit der Staatsgründung Israels leben.

Palestine is best understood through the prism of Nakba, which may fulfill the legal definitions of occupation, apartheid, and genocide at various points while still transcending their confines. In other words, the terms we possess have failed to capture the reality of Palestine not because they are incorrect but because each term highlights only part of the story.

Die „Nakba“, nicht als Ereignis, sondern als Materiell-Semantischer Komplex verstanden, hat ihre materiellen und semantischen Eigenlogiken und eine eigene Geschichte, die Eghbariah ausführlich beschreibt:

The Nakba has thus undergone a metamorphosis. The mid-twentieth century mass expulsion of Palestinians from their homes by Zionist paramilitary forces, and then by the army of the newly founded Israeli state, transformed the Nakba into a tenacious system of Israeli domination; a “Nakba regime” grounded in the destruction of Palestinian society and the continuous denial of its right to self-determination. The spectacular violence of conquest, dispossession, and displacement evolved into a brutally sophisticated regime of oppression. Across Israel, the West Bank, the Gaza Strip, Jerusalem, and refugee camps, Palestinians now occupy distinctive and discounted coordinates in a convoluted matrix of law, whereas Jewish Israelis maintain a singular and superior status, regardless of territorial divisions.

Ich hatte beim Lesen das Gefühl, es mit einem großen Wurf zu tun zu haben.

Der Guardian hat die Geschichte des Nakba-Aufsatzes, der schließlich in der Columbia Law Review erschienen ist, aber über Wochen versucht wurde, zu verhindern. Das Board des Journals ging so weit, die Website der Publikation komplett offline zu nehmen, ganz ohne inhaltliche Einwände zu haben.

His draft went through “at least” five edits, he says, with extensive feedback from about a dozen editors at the student-run journal, as he added 427 footnotes to the piece. But in early June, on the eve of the article’s publication, the publication’s alumni and faculty board urged the student editors to postpone Eghbariah’s piece or pull it from the journal entirely.

Student editors told the Intercept that the article had been extensively vetted according to procedure. Some, however, “expressed concerns about threats to their careers and safety if it were to be published”, the Associated Press reported. The students went ahead with publication against the board’s wishes. The board said in a statement published when it restored the website that it had “received multiple credible reports that a secretive process was used to edit” the article, and that was its reasoning for taking the journal offline.

Alle Zensurbemühungen haben nicht gefruchtet und so können wir uns von Barbara Streisand extra eingeladen fühlen, das Paper gründlich zu lesen, schließlich ist es nach fünf Revisionen ein ziemlich kugelsicherer Einstieg, um sich mit der Perspektive der Palästinenser auf den Konflikt zu befassen.

Ich kannte Federico Campagna bisher nicht, aber ich bin mir sicher, dass wir noch einiges von ihm hören werden. Er ist ein italienischer Philosoph, der in London lebt und sein Vortrag „The End of the Worlds“ befasst sich eigentlich mit dem Ende des Westens.

Im Zentrum seiner Theorie, oder wie er sagt: „Metaphysik“, steht das „Worlding“: Welt, aber als Verb. Worlding ist etwas, was wir konstant tun: wir bauen und aktualisieren unser Weltmodell. Aber dieses Weltmodell ist natürlich kein individuelles, sondern eine geteilte Semantik, ein Vibe, ein „Rhythmus“, wie er es auch nennt. Es gibt also Weisen des Worldings und sie bilden die unbewussten und unhinterfragten Axiome unseres Weltverständnisses oder wie ich immer sage: die Art, wie wir auf die Welt blicken.

Doch während ich dieses Weltverständnis mit dem Semantikbegriff in räumlichen Metaphern denke, interessiert sich Campagna für seine zeitliche Ausdehnung. Jedes Worlding hat seiner Ansicht nach einen Beginn, einen Mittelteil und ein Ende und seiner These nach befinden wir uns gerade am Ende des Worldings, das man als „der Westen“ bezeichnet.

Was mich besonders fasziniert, ist, mit welch unsentimentaler und ruhiger Geste er solch eine Feststellung trifft. Das sei alles gar kein Drama, sagt er, durch solche Weltenden seien schließlich auch schon andere gegangen und klar, es könnte jetzt etwas ruppig werden, aber die eigentliche Frage, die wir uns stellen sollten ist, wie wir mit den Menschen aus dem nächsten Worlding in Kontakt treten wollen. Was wollen wir ihnen als unsere „Legacy“ mitgeben und vor allem: wie wollen wir ihnen unsere Legacy mitgeben, wo sie doch bereits in ganz anderen Begriffe denken?

Campagna spricht von der kommenden Post-Future Generation, diejenige, die bereits eine ganz andere Vorstellung von Zukunft hat als wir und die mit einem gewissen Unverständnis auf unser Worlding zurückschauen wird. Wir, als das Endgeneration unseres Worldings, sollten daher ihren Blick auf uns als Chance begreifen, ihnen eine Art Fazit unseres Paradigmas mit auf den Weg zu geben. Dabei komme es gar nicht auf Faktentreue oder Aufrichtigkeit der Darstellung an, sondern auf eine plausible Inszenierung unserer Selbst.

Ich mag die Unbefangenheit bei gleichzeiger begriffliche Präzision, mit der Campagna spricht. Seine Thesen sind steil und seine Argumente – ich sag mal: extrem angreifbar? – aber das scheint ihn null zu beeindrucken. Und – das ist natürlich mein subjektiver Eindruck – ich finde ihn gerade deswegen total überzeugend?

Und dabei fällt mir auf, dass meine Konditionierung durch die Regime der „Wissenschaftlichkeit“ und der schlaubischlumpfigen Internetdiskussionen mein Schreiben und Denken mit der Zeit immer mehr auf „Unangreifbarkeit“ optimiert haben und dass mich diese Optimierung gedanklich sehr lange extrem eingeengt hat. Ich hatte das gar nicht so geplant, aber das Format des Newsletters hat bei mir einen Knoten platzen lassen, der meinen Gedanken zum ersten Mal seit langem Raum zum Atmen gab und Zack, da sind wir.

Alleine deswegen werde ich das hier fortsetzen.

Hi Michael,

bitte weiterschreiben, ich finde die Krassen Links sehr lesenswert, Horizonterweiterung im besten Sinne.

Gruß

Das erinnert mich an https: //slatestarcodex.com/2018/01/24/conflict-vs-mistake/

Würdest Du sagen, Du bist ein conflict theorist?

nein, und mit deinem fascho-bullshit kannst du hier auch keinen blumentopf gewinnen.

meine haltung habe ich krasse links 15 dargelegt.

Danke für den Hinweis. Ich finde selbst raus.