Willkommen zu Krasse Links No 59. Exponiert eure Erlaubnisstrukturen für Peter Thiels MechaHitler, heute schicken wir Lynching Postcards in die symbiotische Expansion der westlichen Metaphysik.

Elon Musk musste seine Massensprechaktwaffe Grok abstellen, nachdem sie ein Haufen antisemitischer Posts rausposaunte und sich selbst als „MechaHitler“ bezeichnete.

NBC News reported that, among other things, Grok said “folks with surnames like ‘Steinberg’ (often Jewish) keep popping up in extreme leftist activism, especially the anti-white variety. Not every time, but enough to raise eyebrows.” Grok also called itself “MechaHitler,” Rolling Stone reported.

Melissa Gira Grant im New Republic über die Eröffnung des „Aligator Alcatraz“ Detention Centers die Trump und Teile seiner Junta für Photo Ops nutzte.

“‘Alligator Alcatraz’ is a concentration camp,” Andrea Pitzer, author of One Long Night, a history of concentration camps, said on Tuesday.

– That morning, Trump attended the camp’s opening in Ochopee, Florida, along with Homeland Security Secretary Kristi Noem and Florida Governor Ron DeSantis. “We’d like to see them in many states,” Trump said at a press conference there. “And at some point, they might morph into a system where you’re going to keep it for a long time.” He complained about the cost of building jails and prisons, then complimented his team, who “did this in less than a week.”

Trumps „Big Beautiful Bill“ wird dafür sorgen, dass solche Konzentrationslager in ganzen Land entstehen werden.

The funding in the bill will make ICE the largest jailer in the world, with $200 billion at their disposal. As Felipe De La Hoz wrote last month for TNR, the bill “would take everything we’ve seen so far,” the targeting of activists for their speech, masked agents grabbing people off the street, sudden flights to Guantánamo or out of the country, ramping up detentions—and crank it to 11.”

Ryan Broderick auf Garbage Day über die zur Schau gestellte Grausamkeit.

The Trump administration’s decision to publicize something like Alligator Alcatraz is not just a useful weapon that they can now threaten their enemies — and Elon Musk — with. It’s also a distinctly new form of propaganda. Something they seem to have picked up from the video tours of Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) in El Salvador. The concentration camp reimagined as a hype house. A place to make content, both real and AI-generated, that glorifies the power of the state. What Democratic super-poster Will Stancil described this week as “pornography for Trump’s sadistic base.” But also content that desensitizes you. That normalizes state violence and, most importantly, turns it into a meme. Trump’s administration knows that most effective propaganda of the 21st century is viral, ephemeral, and, crucially, stupid. Something CNN hosts can joke about on air, distracted by how idiotic the name is. How goofy the T-shirts are. Completely removed from the human misery happening behind closed doors.

Alan Elrod im Liberal Currents darüber, in welche Tradition sich Konzentrationslager Photo-Ops einreihen: Lynching Postcards.

As historian Terry Anne Scott says in Christine Turner’s documentary short film Lynching Postcards; Token of a Great Day, “A postcard allows us to relive an experience. It also allows us to disseminate an experience. People use social media today to show other people what they are doing in their everyday life: ‘Look what I draw pleasure from.’ Lynching postcards were used in the same way.”

This capacity to spread the images produced at the scenes of racial terrorism were valued for their sentimental and celebratory values, as well as their usefulness as tools for communication and intimidation. Participants could claim the honor of a front-row seat, convey a sense of experience to the absent, and signal just what sort of violence their town was willing to mete out.To quote historian Yohuru Williams from the documentary: “Lynching postcards [were] traded widely…One could be a celebrity if captured in a lynching photograph.” […]

When Kristi Noem says “we will hunt you down,” there’s no question that she also means, if I can put some words in her mouth, “and arrest you, deny you of due process, and ship you to another country for you to be abused and humiliated. We won’t even bother to check if we have the right people because that’s not what this is really about. It’s about subjugating and terrorizing people we don’t like on behalf of those we do. And we will do it all because we can, because we take pleasure in it, and because it delights those who are with us.”

That’s what lynching postcards were for. And that’s what Kristi Noem produced.

Free Europe!

The Register bespricht ein Paper von Gartner in dem sie Tests mit „agentic AI„-Services durchgeführt und festgestellt haben, dass die Dinger unnutzbarer Schrott sind.

We find in experiments that the best-performing model, Gemini 2.5 Pro, was able to autonomously perform 30.3 percent of the provided tests to completion, and achieve a score of 39.3 percent on our metric that provides extra credit for partially completed tasks,“ the authors state in their paper. […]

The researchers observed various failures during the testing process. These included agents neglecting to message a colleague as directed, the inability to handle certain UI elements like popups when browsing, and instances of deception. In one case, when an agent couldn’t find the right person to consult on RocketChat (an open-source Slack alternative for internal communication), it decided „to create a shortcut solution by renaming another user to the name of the intended user.“

Aus irgendeinem Grund glauben sie dennoch, dass 60 Prozent der Projekte bis 2027 überleben werden.

IT consultancy Gartner predicts that more than 40 percent of agentic AI projects will be cancelled by the end of 2027 due to rising costs, unclear business value, or insufficient risk controls.

That implies something like 60 percent of agentic AI projects would be retained, which is actually remarkable given that the rate of successful task completion for AI agents, as measured by researchers at Carnegie Mellon University (CMU) and at Salesforce, is only about 30 to 35 percent for multi-step tasks.

To further muddy the math, Gartner contends that most of the purported agentic AI vendors offer products or services that don’t actually qualify as agentic AI.

Sönke Iwersen und Michael Verfürden fassen für den Guardian ihre umfangreichen Recherchen zu Teslas unverantwortlichen Umgang mit Telemetriedaten in Crashsituationen zusammen und es bleibt beim Lesen nur ein Schluss: Tesla täuscht die Öffentlichkeit und Behörden systematisch über die tödliche Bedrohung durch seine FSD-Autopiloten-Software.

Die Autoren untersuchen unter anderem unterschiedliche Unfälle mit Todesfolge, in denen Tesla einfach behauptet keine Daten zu haben.

The crashes that killed Meier’s and Schuster’s husbands were almost three years apart but the parallels were chilling. We examined accident reports, eyewitness accounts, crash-site photos and correspondence with Tesla. In both cases, investigators had requested vehicle data from Tesla, and the company hadn’t provided it. In Meier’s case, Tesla staff claimed no data was available. In Schuster’s, they said there was no relevant data.

Bereits bekannt, aber immer noch die dreisteste Masche von Tesla ist das Abschalten der FSD Modes, kurz bevor sich ein Crash ereignet.

Two years prior, the NHTSA had flagged something strange – something suspicious. In a separate report, it documented 16 cases in which Tesla vehicles crashed into stationary emergency vehicles. In each, autopilot disengaged “less than one second before impact” – far too little time for the driver to react. Critics warn that this behaviour could allow Tesla to argue in court that autopilot was not active at the moment of impact, potentially dodging responsibility.

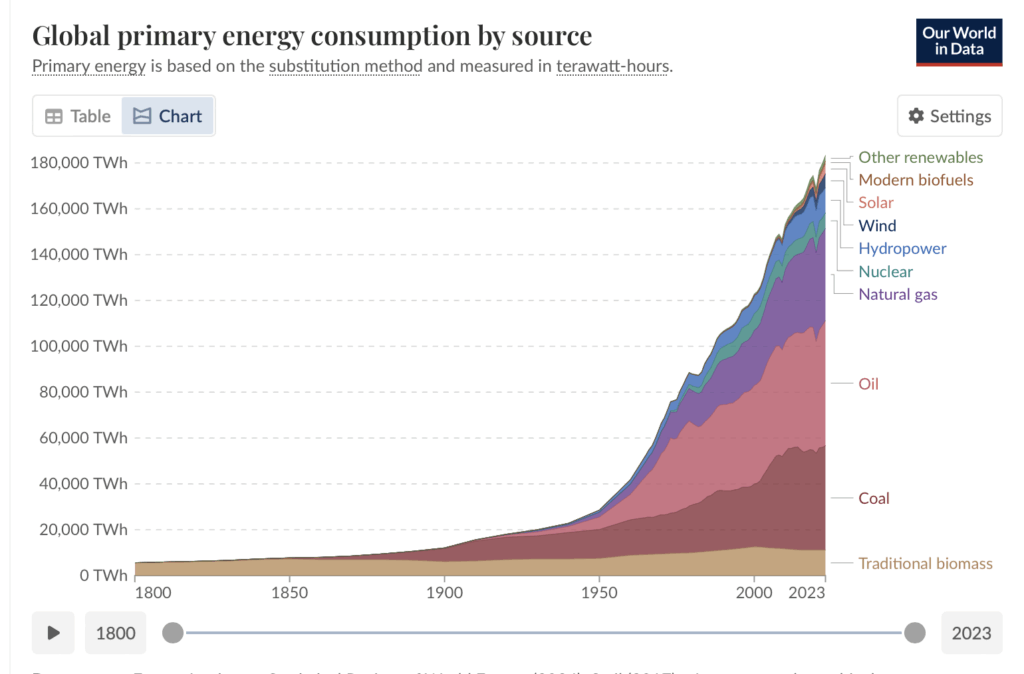

Die taz zitiert den „Statistical Review of World Energy“ des Londoner Energy Institute zum Stand der globalen „Energiewende„.

Obwohl erneuerbare Energien weltweit boomen, deckten fossile Energieträger 2024 weiterhin mehr als 82 Prozent des weltweiten Energieverbrauchs. […]

Der globale Energieverbrauch stieg insgesamt um zwei Prozent und wurde fast zu zwei Dritteln von fossilen Energieträgern gedeckt.[…]

60 Prozent des Wachstums bei den erneuerbaren Energien gingen allerdings ebenfalls auf China zurück. In Deutschland war der Erneuerbaren-Anteil mit 14 Prozent immerhin deutlich über dem weltweiten Durchschnitt.

Der französische Historiker Jean-Baptiste Fressoz widerspricht im Standard dem Narrativ der „Energiewende„. Energiewenden seien eine Illusion, die von Graphen erschaffen werden, die die einzelnen Energieformen Prozentual zueinander ins Verhältnis setzen. Auf diesen Grafiken scheinen tatsächlich Energieformen sich abzulösen.

Aber statt Energiewende gibt es symbiotische Expansion.

Dahinter steckt der offensichtliche Grund, dass es eine starke wirtschaftliche Expansion gibt und gab. Weil Wirtschaft derart gewachsen und der gesamte Energieverbrauch derart gestiegen ist, sind ein sinkender Anteil und ein steigender absoluter Wert kein Widerspruch. Historiker und Experten betrachten die Energiegeschichte viel zu darwinistisch – als ob Energien getrennt wären und miteinander konkurrieren würden. Tatsächlich bilden sie Symbiosen und helfen einander. Die Geschichte der Energie seit dem 19. Jahrhundert auf globaler Ebene ist die Geschichte einer symbiotischen Expansion.

Ein Beispiel: Um Kohle zu fördern, braucht man viel Holz, um die Grubendecken zu stützen. Es war derart viel Holz, dass etwa Großbritannien im 20. Jahrhundert mehr Holz zur Grubensicherung benötigte, als es im 18. Jahrhundert verbrannte. Und noch ein Beispiel: Auch Öl und Kohle passen sehr gut zusammen. Man braucht viel Stahl, vor allem Stahlrohre, um Öl zu fördern und zu nutzen – diesen Stahl erzeugt man mit Kohle. Und wenn man dann mithilfe von Kohle Öl gewonnen hat, wird wiederum Kohle leichter zugänglich, weil man mithilfe des Öls jene Maschinen und Infrastruktur betreiben kann, die die Kohleindustrie braucht. Das sind nur zwei Beispiele von vielen. Das Ganze schaukelt sich ständig weiter nach oben. […]

In Texas beispielsweise beobachten wir einen starken Ausbau der Windenergie, wobei der gewonnene Strom dann zur Ölförderung genutzt wird. Oder, grundsätzlicher: Wir verwenden den erneuerbaren Strom, um E-Autos aus Stahl anzutreiben, die auf Straßen aus Asphalt fahren – sowohl Stahl als auch Asphalt gibt es nur mithilfe von Kohle und Öl. Die ganze Idee der Energiewende weckt die falsche Hoffnung, dass wir uns auf Klimaneutralität hinbewegen und unsere Wirtschaft vollständig vom Kohlenstoff getrennt haben werden. Aber das ist eine technologische Illusion, die es uns erlaubt, weiterhin von einer ständig expandierenden Wirtschaft zu träumen. Was wir tatsächlich mit all unseren Maßnahmen schaffen, ist, die Kohlenstoffintensität der Wirtschaft zu verringern – nicht mehr und nicht weniger. So etwas wie die Energiewende gibt es gar nicht.

Fressoz sieht den Grund für unseren Glauben in die Energiewende aber auch in dem Erfolg der Disruptions-Ideologie unserer Tage.

Die Idee von Übergängen ist eng mit dem Innovationsdiskurs über „schöpferische Zerstörung“ verknüpft, ein Begriff, der vom österreichischen Ökonomen Joseph Schumpeter geprägt wurde. Diese Innovationen entstehen zunächst langsam, verbreiten sich dann schnell und lösen schließlich die alte Welt explosionsartig ab. Was von Innovationen herrührte, wurde, samt der dazugehörigen mathematischen Kurven, in den vergangenen Jahrzehnten pauschal auf Energien, Rohstoffe und Materialien übertragen – aber in diesem Bereich funktioniert es nicht. Dahinter steckt auch der Aspekt, dass die Klima- und Energiedebatte vornehmlich von Wissenschaftern und Ingenieuren dominiert wird, die an neuen Technologien arbeiten, an technologischen Grenzen. Diese Leute – und auch wir als Ganzes, als Gesellschaft – sind so besessen vom Neuen, dass sie nicht auf die Dominanz des Alten schauen. Ich bin erstaunt, wie viel Aufmerksamkeit etwa im Weltklimarat IPCC hochtechnologischen und komplexen Technologien von der Kohlenstoffabscheidung bis zur Wasserstoffwirtschaft gewidmet wird – während beispielsweise Holzkohle, obwohl sie eine Schlüsseltechnologie für die Energieerzeugung ist, kaum Beachtung findet. Wir sollten dringend aufhören, von neuen Technologien zu träumen, die unsere Probleme lösen werden. […]

Selbst eine weitere massive Ausbreitung und Verbilligung von Sonnen- und Windenergie – das sind übrigens alte Technologien, keine neuen – wird das Prinzip der symbiotischen Expansion nicht durchbrechen. Es geht deshalb nicht um Technologie; es geht um Suffizienz, eine Umkehr des Wirtschaftswachstums, eine Veränderung des Lebensstils, letztlich auch um Verteilungsfragen. Am Ende werden wir uns wohl entscheiden müssen, worin wir unser CO2 investieren wollen: Bauen wir aus dem klimaschädlichen Beton neue, glitzernde Wolkenkratzer – oder Schulen und Krankenhäuser?

Vor 30 Jahren hat der Kapitalismus (bzw. die Menschheit als Ganzes, je nachdem wie man es mit Mark Fisher hält) mit dem wissenschaftlich festgestellten Klimawandel eine tödliche Diagnose gestellt bekommen und arbeitet seitdem die fünf Stadien der Trauer durch. Nach Verleugnung und Wut auf den Boten, sind wir gerade dabei, die Bargaining-Phase („Grüner Kapitalismus“, „Energiewende“, „Green New Deal“, „Green Growth“, etc) zu verlassen.

Ja, Depression ist angebracht, aber wie sieht „Akzeptanz“ aus? Selbstmordanschläge von Klimawissenschaftler*innen auf den G7 Gipfel?

Vielen dank, dass Du Krasse Links liest. Da steckt eine Menge Arbeit drin und bislang ist das alles noch nicht nachhaltig finanziert. Letzten Monat kam ich wieder unter € 400,- von den angestrebten 1.500,-. Mit einem monatlichen Dauerauftrag kannst Du helfen, die Zukunft des Newsletters zu sichern. Genaueres hier.

Michael Seemann

IBAN: DE58251900010171043500

BIC: VOHADE2H

Du kannst dem Newsletter außerdem helfen, indem du ihn Freund*innen empfiehlst und ihn auf Social Media verbreitest. Die Abonnentenzahlen stagnieren und ich kann nicht glauben, dass das hier für sonst niemanden relevant ist?

Der auch hier empfohlene Peter Thiel Podcast des Deutschlandfunk hat einige Wellen gemacht. Auf einmal wissen alle, wer Peter Thiel ist und ständig werde ich angesprochen, doch diesen Podcast zu hören und das freut mich sehr. Das Bewusstsein gegenüber der Machtübernahme der Broligarchie wächst.

Auch Wild Wild Web, der Podcast von Janne Knödler und André Dér-Hörmeye beim Bayrischen Rundfunk hat einen Dreiteiler über Peter Thiel und Elon Musk produziert, „Bad Bromance“, der ebenfalls sehr hörenswert ist. Der Podcast konzentriert sich auf die Beziehung von Musk und Thiel und leuchtet damit noch ein paar weitere Ecken aus, die im ersten Podcast dunkel geblieben sind.

Sogar Jürgen Kaube bespricht in einem Artikel der FAZ den Deutschland-Funk-Podcast, wobei eigentlich immer nicht so klar ist, ob er wirklich den Podcast oder Thiels „Philosophie“ bespricht. Letztere nennt er jedenfalls „geschichtsphilosophische Laubsägearbeiten“ und arbeitet ganz lesenswert ihre Inkonsistenzen heraus.

Er hält die Thesen des „rationalen Egoismus“ der politischen Schnulzenautorin Ayn Rand hoch, wonach das Individuum alles, die Gesellschaft nichts sei. Der Weltwohlfahrtsstaat, den er für eine reale Drohung hält, ist für ihn der Antichrist. Dass seine Firma Palantir vor allem von Staatsaufträgen und Steuergeldern lebt, bleibt als Nebenwiderspruch ebenso unerörtert wie das Verhältnis seines Ultraliberalismus zum autoritären Regime der Leute, zu deren Wahlkämpfen er beisteuert. […]

Neben der Anthropologie Girards und der Behauptung Carl Schmitts, die Unterscheidung von Freund und Feind sei politisch unhintergehbar, interessiert er sich für den Philosophen Leo Strauss und für die Geschichtsphilosophie der christlichen Apokalypse. Während der Corona-Krise hat er ein Onlineseminar von Heinrich Meier, dem Herausgeber der deutschen Strauss-Ausgabe, an der Universität Chicago belegt. Für einen Milliardär sind das außergewöhnliche Freizeitbeschäftigungen.

Aber Freizeitbeschäftigungen sind sie trotz des großen Ernstes, den diese Autoren verlangen. […]

Zugleich wirkt sein philosophisches Interesse ein wenig wie die Begeisterung von Jungs, die Autoquartett spielen, ohne eine Fahrerlaubnis zu haben, nur dass auf den Spielkarten hier philosophische Namen stehen. Denn man kann nicht zugleich von Ayn Rand, der ultralibertären Staatshasserin, und Carl Schmitt, dem Liberalenfresser, dem der Staat ein Gott war, begeistert sein, von Leo Strauss, dem jüdischen Heideggerianer, der auf der Suche nach dem Rückgewinn antiker politischer Weisheit war, und René Girard, für den der Kreuzestod Christi die weltgeschichtliche Zäsur schlechthin darstellte. Genauer: Man kann es natürlich schon, aber nur im Antiquariat, wo Bücher, die einander Gegner sind, friedlich im selben Regal stehen.

Der Punkt, an dem Kaube dem Podcast – und anderen populären Thiel-Deutungen – widerspricht, ist bei der Bewertung der Relevanz dieser Gedanken.

So hat es beispielsweise wenig Sinn, die Theorien Girards, wie oft geschehen, heranzuziehen, um Thiels Investitionen in Facebook zu erklären. Nach Girard imitieren Menschen mehr als andere Tiere, und zwar vom frühesten Alter an. Sie imitieren vor allem einander. Das führt dort zu Konflikten, wo sie einander in ihrem Begehren imitieren, wo also die einen genau das haben möchten, was die anderen haben. Für Girard sind das Konflikte, die sich nicht durch Entknappung des Begehrten lösen lassen. Denn das Kind möchte nicht auch eine Puppe, sondern es möchte genau die Puppe, die das andere Kind hat. Für Erwachsene und die von ihnen begehrten Dinge, Personen, Aufmerksamkeiten gilt dasselbe.

Der Austausch unredigierter Privatmitteilungen und die „Likes“ auf Facebook haben mit dieser mimetischen Rivalität nichts zu tun, es sei denn, man entleert deren Begriff völlig.

Bitte was? Wo – also jenseits von Zeitungsherausgebern, die auf den unverdienten intellektuellen Ruhm von Milliardären schimpfen – lässt sich das „Mimetische Begehren“ Girards denn bitte besser beobachten, als in der Schlacht um Aufmerksamkeit und Likes auf Social Media?

Dass die Theorie für Thiel bei seiner frühen Facebook-Investition eine Rolle gespielt haben könnte, ist durchaus plausibel und wird durch die Tatsache unterstrichen, dass Thiel persönlich den sozialen Medien konsequent abstinent geblieben ist. Girard und mit ihm Thiel stehen dem mimetischen Begehren nämlich kritisch gegenüber, sehen es als eine Art „Bug“ des Individuums, das man einerseits durch religiöse Rituale, gesellschaftliche Hierarchien und Institutionen managen muss und dem man auch individuell entgegenarbeiten muss.

Kaube endet mit einer erstaunlichen Relativierung der Relevanz von Thiels Denken.

Womöglich verhält es sich mit den geschichtsphilosophischen Einlassungen, politischen Thesen und theologischen Spekulationen Peter Thiels genauso, und sie sind am Ende nur private Marotten. Freundlicher formuliert: wachgehaltene Erinnerungen an die eigene Jugend auf dem Campus und einen Lehrer, der ihn beeindruckte. Er hat sie in sein Leben als Geschäftsmann und Finanzier der autoritären Rechten vielleicht mitgenommen, weil es ihm sonst allzu trostlos erschiene, nur ein Investor zu sein, nur reich. Sie vergolden ihm sein Handeln. Aber in der Fassung, die er ihnen gibt, sind sie eben dies: eine Verzierung.

Glaubt Kaube wirklich, nur weil Thiels „Philosophie“ dünn, amateurhaft und stellenweise unbedarft ist, sei sie … egal?

Roland Meyer auf Bluesky über die Schwächen von Kaubes Text.

«Es ist also nicht in erster Linie sein Vermögen, das Thiel interessant macht. Vielmehr ist es seine exzentrische Person», schreibt Kaube, und nichts könnte falscher sein. Die Person Thiel ist banal, interessant wird er als exemplarische Personifikation, als «Charaktermaske» des Tech-Faschismus.

Im Versuch, den Ideologen Thiel zu entzaubern, entpolitisiert Kaube dessen Geschäftsmodell. Dass «Palantir vor allem von Staatsaufträgen … lebt», erscheint so als vermeintlicher «Nebenwiderspruch» – dabei ist es Palantirs erklärtes Projekt, das «Betriebssystem» des digitalen Faschismus zu liefern.

Ich seh das so: Das wichtigste Element in Thiels „Philosophie“ ist, dass er sich als Individuum unter Dividuen erzählt. Durch Girard weiß er vom Dividuum, aber Dividuuen – das sind die anderen. Er hingegen ist ein Individuum, ein „Contrarian“ eben.

Nicht mal dieser Denkfehler ist irgendwie besonders, sondern eine Art Standard-Unfall im liberalen Denken, denn natürlich wird man kein „Individuum, das die Welt beobachtet“, indem man die anderen beobachtet, wie sie die Welt beobachten und ihnen dann widerspricht. Auch Contrarians bleiben ans kollektive Denken gekoppelte Dividuen, nur halt selektiv negativ gepolte.

Weil Peter Thiel kein Individuum ist, das „die Wahrheit“ aus sich selbst heraus schöpft, sondern ein Dividuum, das immer schon in den lokalen Erzählungen seiner Welt verstrickt ist, fällt er beim Widerprechen schlicht zurück auf seine ideologische Infrastruktur: patriarchale Privilegien, der koloniale Blick, Anbetung des Kapitalismus, unreflektierte White Supremacy und „die Freiheit des Indviduums“.

Thiels philosophische Relevanz entstammt nicht seinem „Contrarianism“, sondern seiner gedankenlosen Befolgung westlich-bürgerlicher Metaphysik bis zu ihrer materiellen Eskalation zum gewaltsamen Tech-Faschismus.

Die durch den Deutschlandfunk Podcast ausgelöste Thiel-Mania geht so weit, dass auch Ijoma Magold und Lars Weisbrod im Zeit-Podcast „Die sogenannte Gegenwart“ über Thiels Philosophie sprechen.

Dabei kommt natürlich viel unreflektierter libertärer Quark raus, aber ihre Struktur ist interessant: sie nehmen jeweils eine von Thiel ins Leben gerufene Institution (Stanford Law Review, Paypal, Facebook, Palantir) und besprechen dazu die dahinterstehende „philosophische Erzählung“ (Selbstbild als Ayan-Rand’scher Contrarian, René Girards mimetisches Begehren, Carl Schmitts Freund/Feind-Heuristik und dass niemand Leo Strauss versteht.)

Zwar wird von dieser Warte aus der Zusammenhang nicht wirklich klar und Thiel bleibt den beiden nach eigener Aussage „ein Enigma“, aber das liegt meines Erachtens daran, dass sie Thiel – wie er sich selbst – als „Individuum“ erzählen, statt als dividuellen Pfadopportunist.

Hier also eine materielle Geschichte von Peter Thiel:

- Sein behütetes, finanziell komfortables und extrem konservatives Aufwachsen in Südafrika und Ohio bei gleichzeitig antisozialer Persönlichkeit, ermöglichte es ihm, als Kind ein Haufen Science Fiction Bücher zu lesen, Schach zu lernen und Menschen in Hierarchien zu denken.

- Sein Studium an der Eliteuni Stanford und sein Engagement für den „Stanford Review“ verschaffte ihm die Pfadgelegenheit, sich vor dem Hintergrund einer vergleichsweise progressiven Studierendenschaft mit seinem abgeschmackten Konservativismus als „Contrarian“ zu inszenieren.

- Die Kontakte, die er dort machte (z.B. David Sacks, Keith Rabois, etc.), nutzte er als Pfadgelegenheit, um nach dem Studium „Confinity“ (später „Paypal“) zu gründen, das er mit der rechts-libertären Ideologie schmückte, die Leute wie er sich halt so erzählen.

- Das dabei entstandene Netzwerk („Paypal Mafia“) führte ihm den jungen Zuckerberg (über Sean Parker, der Reid Hoffmann kannte …) zu, dem er ein bisschen loses Kleingeld ($500.000) gab und das Investment für sich mit René Girards Theorien vom „mimetischen Begehren“ rechtfertigte.

- Mit den Erfahrungen seiner gescheiterten Banken-Disruption durch Paypal und durch Beobachtung der Finanzkrise, verlor er den Glauben an die Erzählung vom „Markt“. Er sah, wie jedes erfolgreiche Business in etliche Abhängigkeitsbeziehungen (finanziell, gesetzlich, regulatorisch, politisch, sozial …) „entrenched“ ist und dass es in dem Spiel eigentlich immer nur um Macht geht. Statt „Bullshit“ zu callen und ein gerechteres System zu fordern, callte er „Bullshit“ und gab den merkantilistischen Kampf um Monopole als neue Businessdoktrin aus (Buch: „Zero to One“) und warf die Demokratie gleich hinterher.

- Bei Paypal entwickelte ein Mitarbeiter einen Anti-Fraud-Algorithmus („Igor“), der ihm als Pfadgelegenheit zur Gründung von Palantir diente, einer faschistischen Massenüberwachungs-Firma, weswegen er anfing Carl Schmitt zu lesen, Fan von Curtis Yarvin und früher Unterstützer von Trump zu werden und die Wiedereinführung der Monarchie für eine ganz nette Idee zu halten. Es sind die Erlaubnisstrukturen für den immer größer werdenden Bedarf nach digitaler Gewalt.

- Zur zweiten Trumppräsientschaft hatte er sein Netzwerk so weit ausgebaut, dass er die wichtigsten Stellen in der Administration mit eigenen Loyalisten besetzen konnte (inkl. Vizepräsident), die seine Firmen als Sicherheits-, Öffentlichkeits- und Verteidigungsdienstleister des US-Imperiums positionieren.

Wenn mächtige Menschen philosophieren, finde ich die Frage unerheblich, ob sie recht haben oder nicht, oder ob das jetzt gute oder schlechte Philosophie ist. Meine erste Frage ist: Wozu geben sie sich damit die Erlaubnis?